mardi, 29 janvier 2013

Considérations sur la littérature - Balzac

Vous ne vous figurez pas ce que c’est que la Comédie humaine ; c’est plus vaste, littérairement parlant, que la cathédrale de Bourges architecturalement.

(Lettre à Zulma Carraud, janvier 1845)

> Pour diverses analyses et autres anecdotes :

http://debalzac.wordpress.com/tag/comedie-humaine/

> Pour des extraits illustrés : http://milema.canalblog.com/archives/la_comedie_humaine__...

Auto-préface de La Comédie humaine, 1842, Honoré de Balzac :

En donnant à une oeuvre entreprise depuis bientôt treize ans, le titre de la Comédie humaine, il est nécessaire d'en dire la pensée, d'en raconter l'origine, d'en expliquer brièvement le plan, en essayant de parler de ces choses comme si je n'y étais pas intéressé. Ceci n'est pas aussi difficile que le public pourrait le penser. Peu d'oeuvres donne beaucoup d'amour-propre, beaucoup de travail donne infiniment de modestie. Cette observation rend compte des examens que Corneille, Molière et autres grands auteurs faisaient de leurs ouvrages : s'il est impossible de les égaler dans leurs belles conceptions, on peut vouloir leur ressembler en ce sentiment.

L'idée première de la Comédie humaine fut d'abord chez moi comme un rêve, comme un de ces projets impossibles que l'on caresse et qu'on laisse s'envoler ; une chimère qui sourit, qui montre son visage de femme et qui déploie aussitôt ses ailes en remontant dans un ciel fantastique. Mais la chimère, comme beaucoup de chimères, se change en réalité, elle a ses commandements et sa tyrannie auxquels il faut céder.

Cette idée vint d'une comparaison entre l'Humanité et l'Animalité.

Ce serait une erreur de croire que la grande querelle qui, dans ces derniers temps, s'est émue entre Cuvier et Geoffroi Saint-Hilaire, reposait sur une innovation scientifique. L'unité de composition occupait déjà sous d'autres termes les plus grands esprits des deux siècles précédents. En relisant les oeuvres si extraordinaires des écrivains mystiques qui se sont occupés des sciences dans leurs relations avec l'infini, tels que Swedenborg, Saint-Martin, etc., et les écrits des plus beaux génies en histoire naturelle, tels que Leibnitz, Buffon, Charles Bonnet, etc., on trouve dans les monades de Leibnitz, dans les molécules organiques de Buffon, dans la force végétatrice de Needham, dans l'emboîtement des parties similaires de Charles Bonnet, assez hardi pour écrire en 1760 : L'animal végète comme la plante ; on trouve, dis-je, les rudiments de la belle loi du soi pour soi sur laquelle repose l' unité de composition. Il n'y a qu'un animal. Le créateur ne s'est servi que d'un seul et même patron pour tous les êtres organisés. L'animal est un principe qui prend sa forme extérieure, ou, pour parler plus exactement, les différences de sa forme, dans les milieux où il est appelé à se développer. Les Espèces Zoologiques résultent de ces différences. La proclamation et le soutien de ce système, en harmonie d'ailleurs avec les idées que nous nous faisons de la puissance divine, sera l'éternel honneur de Geoffroi Saint-Hilaire, le vainqueur de Cuvier sur ce point de la haute science, et dont le triomphe a été salué par le dernier article qu'écrivit le grand Goethe.

Pénétré de ce système bien avant les débats auxquels il a donné lieu, je vis que, sous ce rapport, la Société ressemblait à la Nature. La Société ne fait-elle pas de l'homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d'hommes différents qu'il y a de variétés en zoologie ? Les différences entre un soldat, un ouvrier, un administrateur, un avocat, un oisif, un savant, un homme d'état, un commerçant, un marin, un poète, un pauvre, un prêtre, sont, quoique plus difficiles à saisir, aussi considérables que celles qui distinguent le loup, le lion, l'âne, le corbeau, le requin, le veau marin, la brebis, etc. Il a donc existé, il existera donc de tout temps des Espèces Sociales comme il y a des Espèces Zoologiques. Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un livre l'ensemble de la zoologie, n'y avait-il pas une oeuvre de ce genre à faire pour la Société ? Mais la Nature a posé, pour les variétés animales, des bornes entre lesquelles la Société ne devait pas se tenir. Quand Buffon peignait le lion, il achevait la lionne en quelques phrases ; tandis que dans la Société la femme ne se trouve pas toujours être la femelle du mâle. Il peut y avoir deux êtres parfaitement dissemblables dans un ménage. La femme d'un marchand est quelquefois digne d'être celle d'un prince, et souvent celle d'un prince ne vaut pas celle d'un artiste. L'Etat Social a des hasards que ne se permet pas la Nature, car il est la Nature plus la Société. La description des Espèces Sociales était donc au moins double de celle des Espèces Animales, à ne considérer que les deux sexes. Enfin, entre les animaux, il y a peu de drames, la confusion ne s'y met guère ; ils courent sus les uns aux autres, voilà tout. Les hommes courent bien aussi les uns sur les autres ; mais leur plus ou moins d'intelligence rend le combat autrement compliqué. Si quelques savants n'admettent pas encore que l'Animalité se transborde dans l'Humanité par un immense courant de vie, l'épicier devient certainement pair de France, et le noble descend parfois au dernier rang social. Puis, Buffon a trouvé la vie excessivement simple chez les animaux. L'animal a peu de mobilier, il n'a ni arts ni sciences ; tandis que l'homme, par une loi qui est à rechercher, tend à représenter ses moeurs, sa pensée et sa vie dans tout ce qu'il approprie à ses besoins. Quoique Leuwenhoëk, Swammerdam, Spallanzani, Réaumur, Charles Bonnet, Muller, Haller et autres patients zoographes aient démontré combien les moeurs des animaux étaient intéressantes ; les habitudes de chaque animal sont, à nos yeux du moins, constamment semblables en tout temps ; tandis que les habitudes, les vêtements, les paroles, les demeures d'un prince, d'un banquier, d'un artiste, d'un bourgeois, d'un prêtre et d'un pauvre sont entièrement dissemblables et changent au gré des civilisations.

Ainsi l'oeuvre à faire devait avoir une triple forme : les hommes, les femmes et les choses, c'est-à-dire les personnes et la représentation matérielle qu'ils donnent de leur pensée ; enfin l'homme et la vie.

En lisant les sèches et rebutantes nomenclatures de faits appelées histoires, qui ne s'est aperçu que les écrivains ont oublié, dans tous les temps, en Egypte, en Perse, en Grèce, à Rome, de nous donner l'histoire des moeurs. Le morceau de Pétrone sur la vie privée des Romains irrite plutôt qu'il ne satisfait notre curiosité. Après avoir remarqué cette immense lacune dans le champ de l'histoire, l'abbé Bartélemy consacra sa vie à refaire les moeurs grecques dans Anacharsis.

Mais comment rendre intéressant le drame à trois ou quatre mille personnages que présente une Société ? comment plaire à la fois au poète, au philosophe et aux masses qui veulent la poésie et la philosophie sous de saisissantes images ? Si je concevais l'importance et la poésie de cette histoire du coeur humain, je ne voyais aucun moyen d'exécution ; car, jusqu'à notre époque, les plus célèbres conteurs avaient dépensé leur talent à créer un ou deux personnages typiques, à peindre une face de la vie. Ce fut avec cette pensée que je lus les oeuvres de Walter Scott. Walter Scott, ce trouveur (trouvère) moderne, imprimait alors une allure gigantesque à un genre de composition injustement appelé secondaire. N'est-il pas véritablement plus difficile de faire concurrence à l'Etat-Civil avec Daphnis et Chloë, Roland, Amadis, Panurge, Don Quichotte, Manon Lescaut, Clarisse, Lovelace, Robinson Crusoë, Gilblas, Ossian, Julie d'Etanges, mon oncle Tobie, Werther, René, Corinne, Adolphe, Paul et Virginie, Jeanie Dean, Claverhouse, Ivanhoë, Manfred, Mignon, que de mettre en ordre les faits à peu près les mêmes chez toutes les nations, de rechercher l'esprit de lois tombées en désuétude, de rédiger des théories qui égarent les peuples, ou, comme certains métaphysiciens, d'expliquer ce qui est ? D'abord, presque toujours ces personnages, dont l'existence devient plus longue, plus authentique que celle des générations au milieu desquelles on les fait naître, ne vivent qu'à la condition d'être une grande image du présent. Conçus dans les entrailles de leur siècle, tout le coeur humain se remue sous leur enveloppe, il s'y cache souvent toute une philosophie. Walter Scott élevait donc à la valeur philosophique de l'histoire le roman, cette littérature qui, de siècle en siècle, incruste d'immortels diamants la couronne poétique des pays où se cultivent les lettres. Il y mettait l'esprit des anciens temps, il y réunissait à la fois le drame, le dialogue, le portrait, le paysage, la description ; il y faisait entrer le merveilleux et le vrai, ces éléments de l'épopée, il y faisait coudoyer la poésie par la familiarité des plus humbles langages. Mais, ayant moins imaginé un système que trouvé sa manière dans le feu du travail ou par la logique de ce travail, il n'avait pas songé à relier ses compositions l'une à l'autre de manière à coordonner une histoire complète, dont chaque chapitre eût été un roman, et chaque roman une époque. En apercevant ce défaut de liaison, qui d'ailleurs ne rend pas l'Ecossais moins grand, je vis à la fois le système favorable à l'exécution de mon ouvrage et la possibilité de l'exécuter. Quoique, pour ainsi dire, ébloui par la fécondité surprenante de Walter Scott, toujours semblable à lui-même et toujours original, je ne fus pas désespéré, car je trouvai la raison de ce talent dans l'infinie variété de la nature humaine. Le hasard est le plus grand romancier du monde : pour être fécond, il n'y a qu'à l'étudier. La Société française allait être l'historien, je ne devais être que le secrétaire. En dressant l'inventaire des vices et des vertus, en rassemblant les principaux faits des passions, en peignant les caractères, en choisissant les événements principaux de la Société, en composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l'histoire oubliée par tant d'historiens, celle des moeurs. Avec beaucoup de patience et de courage, je réaliserais, sur la France au dix-neuvième siècle, ce livre que nous regrettons tous, que Rome, Athènes, Tyr, Memphis, la Perse, l'Inde ne nous ont malheureusement pas laissé sur leurs civilisations, et qu'à l'instar de l'abbé Barthélemy, le courageux et patient Monteil avait essayé pour le Moyen-Age, mais sous une forme peu attrayante.

Ce travail n'était rien encore. S'en tenant à cette reproduction rigoureuse, un écrivain pouvait devenir un peintre plus ou moins fidèle, plus ou moins heureux, patient ou courageux des types humains, le conteur des drames de la vie intime, l'archéologue du mobilier social, le nomenclateur des professions, l'enregistreur du bien et du mal ; mais, pour mériter les éloges que doit ambitionner tout artiste, ne devais-je pas étudier les raisons ou la raison de ces effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet immense assemblage de figures, de passions et d'événements. Enfin, après avoir cherché, je ne dis pas trouvé, cette raison, ce moteur social, ne fallait-il pas méditer sur les principes naturels et voir en quoi les Sociétés s'écartent ou se rapprochent de la règle éternelle, du vrai, du beau ? Malgré l'étendue des prémisses, qui pouvaient être à elles seules un ouvrage, l'oeuvre, pour être entière, voulait une conclusion. Ainsi dépeinte, la Société devait porter avec elle la raison de son mouvement.

La loi de l'écrivain, ce qui le fait tel, ce qui, je ne crains pas de le dire, le rend égal et peut-être supérieur à l'homme d'état, est une décision quelconque sur les choses humaines, un dévouement absolu à des principes. Machiavel, Hobbes, Bossuet, Leibnitz, Kant, Montesquieu sont la science que les hommes d'état appliquent. " Un écrivain doit avoir en morale et en politique des opinions arrêtées, il doit se regarder comme un instituteur des hommes ; car les hommes n'ont pas besoin de maîtres pour douter," a dit Bonald. J'ai pris de bonne heure pour règle ces grandes paroles, qui sont la loi de l'écrivain monarchique aussi bien que celle de l'écrivain démocratique. Aussi, quand on voudra m'opposer à moi-même, se trouvera-t-il qu'on aura mal interprété quelque ironie, ou bien l'on rétorquera mal à propos contre moi le discours d'un de mes personnages, manoeuvre particulière aux calomniateurs. Quant au sens intime, à l'âme de cet ouvrage, voici les principes qui lui servent de base.

L'homme n'est ni bon ni méchant, il naît avec des instincts et des aptitudes ; la Société, loin de le dépraver, comme l'a prétendu Rousseau, le perfectionne, le rend meilleur ; mais l'intérêt développe aussi ses penchants mauvais. Le christianisme, et surtout le catholicisme, étant, comme je l'ai dit dans le Médecin de Campagne, un système complet de répression des tendances dépravées de l'homme, est le plus grand élément d'Ordre Social.

En lisant attentivement le tableau de la Société, moulée, pour ainsi dire, sur le vif avec tout son bien et tout son mal, il en résulte cet enseignement que si la pensée, ou la passion, qui comprend la pensée et le sentiment, est l'élément social, elle en est aussi l'élément destructeur. En ceci, la vie sociale ressemble à la vie humaine. On ne donne aux peuples de longévité qu'en modérant leur action vitale. L'enseignement, ou mieux, l'éducation par des Corps Religieux est donc le grand principe d'existence pour les peuples, le seul moyen de diminuer la somme du mal et d'augmenter la somme du bien dans toute Société. La pensée, principe des maux et des biens, ne peut être préparée, domptée, dirigée que par la religion. L'unique religion possible est le christianisme (voir la lettre écrite de Paris dans LOUIS LAMBERT, où le jeune philosophe mystique explique, à propos de la doctrine de Swedenborg, comment il n'y a jamais eu qu'une même religion depuis l'origine du monde). Le Christianisme a créé les peuples modernes, il les conservera. De là sans doute la nécessité du principe monarchique. Le Catholicisme et la Royauté sont deux principes jumeaux. Quant aux limites dans lesquelles ces deux principes doivent être enfermés par des Institutions afin de ne pas les laisser se développer absolument, chacun sentira qu'une préface aussi succincte que doit l'être celle-ci, ne saurait devenir un traité politique. Aussi ne dois-je entrer ni dans les dissensions religieuses ni dans les dissensions politiques du moment. J'écris à la lueur de deux Vérités éternelles : la Religion, la Monarchie, deux nécessités que les événements contemporains proclament, et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays. Sans être l'ennemi de l'Election, principe excellent pour constituer la loi, je repousse l'Election prise comme unique moyen social, et surtout aussi mal organisée qu'elle l'est aujourd'hui, car elle ne représente pas d'imposantes minorités aux idées, aux intérêts desquelles songerait un gouvernement monarchique. L'Election, étendue à tout, nous donne le gouvernement par les masses, le seul qui ne soit point responsable, et où la tyrannie est sans bornes, car elle s'appelle la loi. Aussi regardé-je la Famille et non l'Individu comme le véritable élément social. Sous ce rapport, au risque d'être regardé comme un esprit rétrograde, je me range du côté de Bossuet et de Bonald, au lieu d'aller avec les novateurs modernes. Comme l'Election est devenue l'unique moyen social, si j'y avais recours pour moi-même, il ne faudrait pas inférer la moindre contradiction entre mes actes et ma pensée. Un ingénieur annonce que tel pont est près de crouler, qu'il y a danger pour tous à s'en servir, et il y passe lui-même quand ce pont est la seule route pour arriver à la ville. Napoléon avait merveilleusement adapté l'Election au génie de notre pays. Aussi les moindres députés de son Corps Législatif ont-ils été les plus célèbres orateurs des Chambres sous la Restauration. Aucune Chambre n'a valu le Corps législatif en les comparant homme à homme. Le système électif de l'Empire est donc incontestablement le meilleur.

Certaines personnes pourront trouver quelque chose de superbe et d'avantageux dans cette déclaration. On cherchera querelle au romancier de ce qu'il veut être historien, on lui demandera raison de sa politique. J'obéis ici à une obligation, voilà toute la réponse. L'ouvrage que j'ai entrepris aura la longueur d'une histoire, j'en devais la raison, encore cachée, les principes et la morale.

Nécessairement forcé de supprimer les préfaces publiées pour répondre à des critiques essentiellement passagères, je n'en veux conserver qu'une observation.

Les écrivains qui ont un but, fût-ce un retour aux principes qui se trouvent dans le passé par cela même qu'ils sont éternels, doivent toujours déblayer le terrain. Or, quiconque apporte sa pierre dans le domaine des idées, quiconque signale un abus, quiconque marque d'un signe le mauvais pour être retranché, celui-là passe toujours pour être immoral. Le reproche d'immoralité, qui n'a jamais failli à l'écrivain courageux, est d'ailleurs le dernier qui reste à faire quand on n'a plus rien à dire à un poète. Si vous êtes vrai dans vos peintures ; si à force de travaux diurnes et nocturnes, vous parvenez à écrire la langue la plus difficile du monde, on vous jette alors le mot immoral à la face. Socrate fut immoral, Jésus-Christ fut immoral ; tous deux ils furent poursuivis au nom des Sociétés qu'ils renversaient ou réformaient. Quand on veut tuer quelqu'un, on le taxe d'immoralité. Cette manoeuvre, familière aux partis, est la honte de tous ceux qui l'emploient. Luther et Calvin savaient bien ce qu'ils faisaient en se servant des Intérêts matériels blessés comme d'un bouclier ! Aussi ont-ils vécu toute leur vie.

En copiant toute la Société, la saisissant dans l'immensité de ses agitations, il arrive, il devait arriver que telle composition offrait plus de mal que de bien, que telle partie de la fresque représentait un groupe coupable, et la critique de crier à l'immoralité, sans faire observer la moralité de telle autre partie destinée à former un contraste parfait. Comme la critique ignorait le plan général, je lui pardonnais d'autant mieux qu'on ne peut pas plus empêcher la critique qu'on ne peut empêcher la vue, le langage et le jugement de s'exercer. Puis le temps de l'impartialité n'est pas encore venu pour moi. D'ailleurs, l'auteur qui ne sait pas se résoudre à essuyer le feu de la critique ne doit pas plus se mettre à écrire qu'un voyageur ne doit se mettre en route en comptant sur un ciel toujours serein. Sur ce point, il me reste à faire observer que les moralistes les plus consciencieux doutent fort que la Société puisse offrir autant de bonnes que de mauvaises actions, et dans le tableau que j'en fais, il se trouve plus de personnages vertueux que de personnages répréhensibles. Les actions blâmables, les fautes, les crimes, depuis les plus légers jusqu'aux plus graves, y trouvent toujours leur punition humaine ou divine, éclatante ou secrète. J'ai mieux fait que l'historien, je suis plus libre. Cromwell fut, ici-bas, sans autre châtiment que celui que lui infligeait le penseur. Encore y a-t-il eu discussion d'école à école. Bossuet lui-même a ménagé ce grand régicide. Guillaume d'Orange l'usurpateur, Hugues Capet, cet autre usurpateur, meurent pleins de jours, sans avoir eu plus de défiances ni plus de craintes qu'Henri IV et que Charles Ier. La vie de Catherine II et celle de Louis XVI, mises en regard concluraient contre toute espèce de morale à les juger au point de vue de la morale qui régit les particuliers ; car pour les Rois, pour les Hommes d'Etat, il y a, comme l'a dit Napoléon, une petite et une grande morale.

Les Scènes de la vie politique sont basées sur cette belle réflexion. L'histoire n'a pas pour loi, comme le roman, de tendre vers le beau idéal. L'histoire est ou devrait être ce qu'elle fut; tandis que le roman doit être le monde meilleur, a dit madame Necker, un des esprits les plus distingués du dernier siècle. Mais le roman ne serait rien si, dans cet auguste mensonge, il n'était pas vrai dans les détails. Obligé de se conformer aux idées d'un pays essentiellement hypocrite, Walter Scott a été faux, relativement à l'humanité, dans la peinture de la femme parce que ses modèles étaient des schismatiques. La femme protestante n'a pas d'idéal. Elle peut être chaste, pure, vertueuse ; mais son amour sans expansion sera toujours calme et rangé comme un devoir accompli. Il semblerait que la Vierge Marie ait refroidi le coeur des sophistes qui la bannissaient du ciel, elle et ses trésors de miséricorde. Dans le protestantisme, il n'y a plus rien de possible pour la femme après la faute ; tandis que dans l'Eglise catholique l'espoir du pardon la rend sublime. Aussi n'existe-t-il qu'une seule femme pour l'écrivain protestant, tandis que l'écrivain catholique trouve une femme nouvelle, dans chaque nouvelle situation. Si Walter Scott eût été catholique, s'il se fût donné pour tâche la description vraie des différentes Sociétés qui se sont succédé en Ecosse, peut-être le peintre d'Effie et d'Alice (les deux figures qu'il se reprocha dans ses vieux jours d'avoir dessinées) eût-il admis les passions avec leurs fautes et leurs châtiments, avec les vertus que le repentir leur indique. La passion est toute l'humanité. Sans elle, la religion, l'histoire, le roman, l'art seraient inutiles.

En me voyant amasser tant de faits et les peindre comme ils sont, avec la passion pour élément, quelques personnes ont imaginé, bien à tort, que j'appartenais à l'école sensualiste et matérialiste, deux faces du même fait, le panthéisme. Mais peut-être pouvait-on, devait-on s'y tromper. Je ne partage point la croyance à un progrès indéfini, quant aux Sociétés ; je crois aux progrès de l'homme sur lui-même. Ceux qui veulent apercevoir chez moi l'intention de considérer l'homme comme une créature finie se trompent donc étrangement. Séraphita, la doctrine en action du Bouddha chrétien, me semble une réponse suffisante à cette accusation assez légèrement avancée d'ailleurs.

Dans certains fragments de ce long ouvrage, j'ai tenté de populariser les faits étonnants, je puis dire les prodiges de l'électricité qui se métamorphose chez l'homme en une puissance incalculée ; mais en quoi les phénomènes cérébraux et nerveux qui démontrent l'existence d'un nouveau monde moral dérangent-ils les rapports certains et nécessaires entre les mondes et Dieu ? en quoi les dogmes catholiques en seraient-ils ébranlés ? Si, par des faits incontestables, la pensée est rangée un jour parmi les fluides qui ne se révèlent que par leurs effets et dont la substance échappe à nos sens même agrandis par tant de moyens mécaniques, il en sera de ceci comme de la sphéricité de la terre observée par Christophe Colomb, comme de sa rotation démontrée par Galilée. Notre avenir restera le même. Le magnétisme animal, aux miracles duquel je me suis familiarisé depuis 1820 ; les belles recherches de Gall, le continuateur de Lavater ; tous ceux qui, depuis cinquante ans, ont travaillé la pensée comme les opticiens ont travaillé la lumière, deux choses quasi semblables, concluent et pour les mystiques, ces disciples de l'apôtre saint Jean, et pour tous les grands penseurs qui ont établi le monde spirituel, cette sphère où se révèlent les rapports entre l'homme et Dieu.

En saisissant bien le sens de cette composition, on reconnaîtra que j'accorde aux faits constants, quotidiens, secrets ou patents, aux actes de la vie individuelle, à leurs causes et à leurs principes autant d'importance que jusqu'alors les historiens en ont attaché aux événements de la vie publique des nations. La bataille inconnue qui se livre dans une vallée de l'Indre entre madame de Mortsauf et la passion est peut-être aussi grande que la plus illustre des batailles connues (Le Lys dans la vallée). Dans celle-ci, la gloire d'un conquérant est en jeu ; dans l'autre, il s'agit du ciel. Les infortunes des Birotteau, le prêtre et le parfumeur, sont pour moi celles de l'humanité. La Fosseuse (Médecin de campagne), et madame Graslin (Curé de village) sont presque toute la femme. Nous souffrons tous les jours ainsi. J'ai eu cent fois à faire ce que Richardson n'a fait qu'une seule fois. Lovelace a mille formes, car la corruption sociale prend les couleurs de tous les milieux où elle se développe. Au contraire, Clarisse, cette belle image de la vertu passionnée, a des lignes d'une pureté désespérante. Pour créer beaucoup de vierges, il faut être Raphaël. La littérature est peut-être, sous ce rapport, au-dessous de la peinture. Aussi peut-il m'être permis de faire remarquer combien il se trouve de figures irréprochables (comme vertu) dans les portions publiées de cet ouvrage : Pierrette Lorrain, Ursule Mirouët, Constance Birotteau, la Fosseuse, Eugénie Grandet, Marguerite Claës, Pauline de Villenoix, madame Jules, madame de La Chanterie, Eve Chardon, mademoiselle d'Esgrignon, madame Firmiani, Agathe Rouget, Renée de Maucombe ; enfin bien des figures du second plan, qui pour être moins en relief que celles-ci, n'en offrent pas moins au lecteur la pratique des vertus domestiques, Joseph Lebas, Genestas, Benassis, le curé Bonnet, le médecin Minoret, Pillerault, David Séchard, les deux Birotteau, le curé Chaperon, le juge Popinot, Bourgeat, les Sauviat, les Tascheron, et bien d'autres ne résolvent-ils pas le difficile problème littéraire qui consiste à rendre intéressant un personnage vertueux.

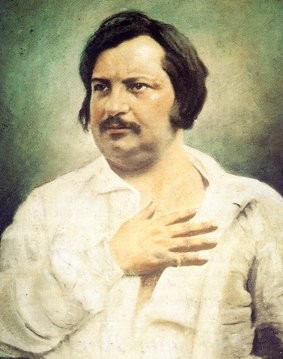

Honoré de Balzac (1799-1850)

Ce n'était pas une petite tâche que de peindre les deux ou trois mille figures saillantes d'une époque, car telle est, en définitif, la somme des types que présente chaque génération et que La Comédie humaine comportera. Ce nombre de figures, de caractères, cette multitude d'existences exigeaient des cadres, et, qu'on me pardonne cette expression, des galeries. De là, les divisions si naturelles, déjà connues, de mon ouvrage en Scènes de la vie privée, de province, parisienne, politique, militaire et de campagne. Dans ces six livres sont classées toutes les Etudes de moeurs qui forment l'histoire générale de la Société, la collection de tous ses faits et gestes, eussent dit nos ancêtres. Ces six livres répondent d'ailleurs à des idées générales. Chacun d'eux a son sens, sa signification, et formule une époque de la vie humaine. Je répéterai là, mais succinctement, ce qu'écrivit, après s'être enquis de mon plan, Félix Davin, jeune talent ravi aux lettres par une mort prématurée. Les Scènes de la vie privée représentent l'enfance, l'adolescence et leurs fautes, comme les Scènes de la vie de province représentent l'âge des passions, des calculs, des intérêts et de l'ambition. Puis les Scènes de la vie parisienne offrent le tableau des goûts, des vices et de toutes les choses effrénées qu'excitent les moeurs particulières aux capitales où se rencontrent à la fois l'extrême bien et l'extrême mal. Chacune de ces trois parties a sa couleur locale : Paris et la province, cette antithèse sociale a fourni ses immenses ressources. Non-seulement les hommes, mais encore les événements principaux de la vie, se formulent par des types. Il y a des situations qui se représentent dans toutes les existences, des phases typiques, et c'est là l'une des exactitudes que j'ai le plus cherchées. J'ai tâché de donner une idée des différentes contrées de notre beau pays. Mon ouvrage a sa géographie comme il a sa généalogie et ses familles, ses lieux et ses choses, ses personnes et ses faits ; comme il a son armorial, ses nobles et ses bourgeois, ses artisans et ses paysans, ses politiques et ses dandies, son armée, tout son monde enfin !

Après avoir peint dans ces trois livres la vie sociale, il restait à montrer les existences d'exception qui résument les intérêts de plusieurs ou de tous, qui sont en quelque sorte hors la loi commune : de là les Scènes de la vie politique. Cette vaste peinture de la société finie et achevée, ne fallait-il pas la montrer dans son état le plus violent, se portant hors de chez elle, soit pour la défense, soit pour la conquête ? De là les Scènes de la vie militaire, la portion la moins complète encore de mon ouvrage, mais dont la place sera laissée dans cette édition, afin qu'elle en fasse partie quand je l'aurai terminée. Enfin, les Scènes de la vie de campagne sont en quelque sorte le soir de cette longue journée, s'il m'est permis de nommer ainsi le drame social. Dans ce livre, se trouvent les plus purs caractères et l'application des grands principes d'ordre, de politique, de moralité.

Telle est l'assise pleine de figures, pleine de comédies et de tragédies sur laquelle s'élèvent les Etudes philosophiques, Seconde Partie de l'ouvrage, où le moyen social de tous les effets se trouve démontré, où les ravages de la pensée sont peints, sentiment à sentiment, et dont le premier ouvrage, La Peau de chagrin, relie en quelque sorte les Etudes de moeurs aux Etudes philosophiques par l'anneau d'une fantaisie presque orientale où la Vie elle-même est peinte aux prises avec le Désir, principe de toute Passion.

Au-dessus, se trouveront les Etudes analytiques, desquelles je ne dirai rien, car il n'en a été publié qu'une seule, La Physiologie du mariage. D'ici à quelque temps, je dois donner deux autres ouvrages de ce genre. D'abord la Pathologie de la vie sociale, puis l'Anatomie des corps enseignants et la Monographie de la vertu.

En voyant tout ce qui reste à faire, peut-être dira-t-on de moi ce qu'ont dit mes éditeurs : Que Dieu vous prête vie ! Je souhaite seulement de n'être pas aussi tourmenté par les hommes et par les choses que je le suis depuis que j'ai entrepris cet effroyable labeur. J'ai eu ceci pour moi, dont je rends grâce à Dieu, que les plus grands talents de cette époque, que les plus beaux caractères, que de sincères amis, aussi grands dans la vie privée que ceux-ci le sont dans la vie publique, m'ont serré la main en me disant : - Courage ! Et pourquoi n'avouerais-je pas que ces amitiés, que des témoignages donnés çà et là par des inconnus, m'ont soutenu dans la carrière et contre moi-même et contre d'injustes attaques, contre la calomnie qui m'a si souvent poursuivi, contre le découragement et contre cette trop vive espérance dont les paroles sont prises pour celles d'un amour-propre excessif ? J'avais résolu d'opposer une impassibilité stoïque aux attaques et aux injures ; mais, en deux occasions, de lâches calomnies ont rendu la défense nécessaire. Si les partisans du pardon des injures regrettent que j'aie montré mon savoir en fait d'escrime littéraire, plusieurs chrétiens pensent que nous vivons dans un temps où il est bon de faire voir que le silence a sa générosité.

A ce propos, je dois faire observer que je ne reconnais pour mes ouvrages que ceux qui portent mon nom. En dehors de La Comédie humaine, il n'y a de moi que les Cent contes drôlatiques, deux pièces de théâtre et des articles isolés qui d'ailleurs sont signés. J'use ici d'un droit incontestable. Mais ce désaveu, quand même il atteindrait des ouvrages auxquels j'aurais collaboré, m'est commandé moins par l'amour-propre que par la vérité. Si l'on persistait à m'attribuer des livres que, littérairement parlant, je ne reconnais point pour miens, mais dont la propriété me fut confiée, je laisserais dire par la même raison que je laisse le champ libre aux calomnies.

L'immensité d'un plan qui embrasse à la fois l'histoire et la critique de la Société, l'analyse de ses maux et la discussion de ses principes, m'autorise, je crois, à donner à mon ouvrage le titre sous lequel il parait aujourd'hui : La Comédie humaine. Est-ce ambitieux ? N'est-ce que juste ? C'est ce que, l'ouvrage terminé, le public décidera.

Paris, juillet 1842.

07:34 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, Littérature, Portraits de personnalités, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 28 janvier 2013

Honoré

Honoré de Balzac (1799-1850)

Extrait du Larousse en ligne :

Son œuvre gigantesque aux ambitions démesurées fait de Balzac l'écrivain le plus emblématique du roman français. Si l'auteur de la Comédie humaine passe pour l'un des initiateurs du réalisme en littérature à l'époque romantique, l'ambiguïté de son œuvre va bien au-delà de cette catégorie. Il est aussi celui qui inaugure une nouvelle forme de relation de la vie à l'œuvre, celui pour qui les événements vécus et l'aventure littéraire, de revers en triomphes, sont portés par le même élan.

Famille : il est né le 20 mai 1799. Son père, Bernard-François Balzac, est d'origine paysanne (dans l'Albigeois). L'ascension sociale de ce dernier sera constante avant la Révolution puis sous l'Empire (1804-1814). Bernard-François fait accoler une particule au nom « Balzac » (1802).

Formation : Honoré étudie au collège de Vendôme (1807-1813), avant de devenir pensionnaire de l'institution Ganser à Paris (1813). Il montre un intérêt certain pour la philosophie et fait des études de droit (1816-1819).

Début de carrière : en 1819, il s'essaie à la tragédie (Scylla, Cromwell) ; entre 1820 et 1825, il compose plusieurs « romans de jeunesse » sous divers pseudonymes : lord R'Hoone, Horace de Saint-Aubin. Il devient imprimeur (1826) mais fait faillite (1828) et contracte de lourdes dettes.

Premiers succès : en 1829, le Dernier Chouan est le premier roman signé « M. Honoré Balzac » (il signera « de Balzac » à partir de 1830). Il fréquente les salons à la mode. La Peau de chagrin (août 1831) et Eugénie Grandet (décembre 1833) lancent sa carrière d'écrivain. Il rencontre Mme Hanska, une comtesse polonaise admiratrice de son œuvre (septembre 1833).

La consécration : le Père Goriot (1834-1835) inaugure le principe du retour des personnages d'un roman à l'autre. Élaboration d'un vaste univers romanesque, divisé en trois axes : Études de mœurs, Études philosophiques et Études analytiques. Le Lys dans la vallée (1835) et Illusions perdues (1837-1843) finissent de consacrer Balzac comme maître du réalisme.

Dernière partie de carrière : de 1842 à 1848, il édifie la Comédie humaine : un ensemble de romans formant une fresque de la société française de la Révolution (1789) à la fin de la monarchie de Juillet (1830-1848). Plus de 2 000 personnages composent une société hantée par le pouvoir de l'argent et de la presse, livrée à des passions dévorantes. En 1845, il élabore le plan d'ensemble de la Comédie humaine, lequel prévoit 137 titres (90 romans seront achevés). Il épouse Mme Hanska (14 mars 1850).

Mort : le 18 août 1850. Balzac est inhumé le 21 août au cimetière du Père-Lachaise, où Victor Hugo prononce son éloge funèbre.

> Source et pour la suite : http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Honor%C3%A...

La maison de Balzac, 47, rue Raynouard, Paris XVIe

http://fichtre.hautetfort.com/archive/2012/10/08/la-maison-de-balzac.html

Le plus divertissant de tout, ce serait de se mettre à lire Balzac (si votre ami ne l’a pas lu) ou au moins tout un cycle de Balzac, car un roman ne peut se lire isolément, on s’en tire difficilement à moins d’une tétralogie et c’est quelquefois une décalogie. Quelques nouvelles, vraiment divines, peuvent se lire isolément, ce grand peintre de fresques ayant été un incomparable miniaturiste. Si vous voulez des conseils balzaciens, je vous écrirai mais ce serait toute une lettre.

(Proust, l. à Mme de Camaran-Chimay, 20/07/1907)

Contrairement à Flaubert, Marcel Proust (1871-1922) ne s’agace pas des comparaisons avec Honoré de Balzac. Il en est même flatté : « Je rougis devant cette comparaison écrasante pour moi » écrit-il en mai 1921. Chez les Proust, « lire Balzac c’est parler la langue de la famille » puisque sa mère, déjà, lui parle des livres de Balzac. Proust est un lecteur averti de l’œuvre de l’écrivain tourangeau ; on retrouve dans leurs écrits quelques points communs comme les phénomènes du sommeil...

> Source et suite : http://debalzac.wordpress.com/2012/10/25/balzac-et-proust/

A l'angle du boulevard du Montparnasse et du boulevard Raspail

« Je viens de lire la Correspondance de Balzac. Il en résulte que : c’était un très brave homme. Et qu’on l’aurait aimé. Mais quelle préoccupation de l’Argent ! et quel peu d’amour de l’Art° ! Avez-vous remarqué qu’il n’en parle pas, une fois ? Il cherchait la gloire mais non le Beau°. Et il était catholique, légitimiste, propriétaire, ambitionnait la Députation et l’Académie°. Avant tout ignorant comme une cruche, provincial jusque dans la moelle des os ; le luxe l’épate. – Sa plus grande admiration littéraire est pour Walter Scott° ! – En résumé c’est pour moi un immense bonhomme mais de second ordre. »

(G. Flaubert, l. à Edmond de Goncourt. 31 décembre [1876])

Flaubert (1821-1880) est plus jeune que Balzac. Il n’a jamais rencontré son aîné, du moins officiellement car il y a tout de même une rencontre furtive en 1839, Flaubert a 17 ans, et Balzac vient à Rouen pour le compte de la Société des gens de lettres (il a donc 40 ans et a déjà écrit la plupart des ses grandes œuvres dont La Peau de chagrin, Eugénie Grandet, Le Père Goriot, Le Lys dans la vallée, Illusions Perdues…). Le jeune Flaubert le croise et suit, de loin. Balzac est alors une personnalité littéraire de tout premier plan qu’il vient de découvrir et dont la lecture lui est décisive. Contes philosophiques, Contes fantastiques, physiologies : grâce à lui il découvre ces nouveaux genres littéraires.

> Source et suite : http://debalzac.wordpress.com/2012/10/23/balzac-et-flaube...

Source : http://debalzac.wordpress.com/2009/12/12/balzac-et-louis-...

Balzac écrit sa Comédie Humaine (ses romans presque complets, disons) en moins de 20 ans : entre 1829 et 1848). Louis-Philippe est Roi des Français entre 1830 et 1848, ce qui correspond absolument aux mêmes dates. On sait que Balzac veut être un historien des moeurs de son temps, il s'inspire donc beaucoup de cette monarchie (de juillet) dans laquelle il vit.

On retrouve, pour ne citer que les plus connus, des références à cela dans La Peau de chagrin (la crise qui a suivi l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe) et dans Le Père Goriot (l'émergence d'une bourgeoisie d'affaire favorisée par ce Roi qu'on dit Roi-bourgeois au dépend de la noblesse). Balzac, qui est un royaliste (un légitimiste même) affirmé n'aime pourtant pas Louis-Philippe qui ne semble pas être assez royaliste à son goût (puisqu'il se compromet avec la bourgeoisie).

Au début des années 1830, comme l'art de la caricature se développe considérablement, Louis-Philippe est attaqué et représenté sous forme de poire (ici au centre de la lithographie) en référence à ses joues tombantes. En 1835, Louis Philippe interdit définitivement qu'on le représente ; les caricaturistes, plutôt que de risquer la prison, se tournent donc vers d'autres personnalités comme les écrivains... et donc Balzac.

07:34 Publié dans Ecrits, Littérature, Portraits de personnalités, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 24 janvier 2013

Un regard philosophique et littéraire sur le MPT - Romain Debluë

Avant de commencer, voyons l'étymologie du mot "mariage" gracieusement fournie par Wikipedia :

En français, le nom mariage provient du verbe latin maritare, issu de maritus, qui dérive, d’après une explication traditionnelle, de mas / maris, le mâle.

L’adjectif qui lui correspond « matrimonial », provient du substantif latin matrimonium, issu de mater, la mère et signifiant également mariage.

L'usage du mot latin matrimonium dans les textes juridiques et théologiques a largement contribué en Europe à l’élaboration de la notion. Il n'a pas laissé de substantif en français moderne, mais reste néanmoins présent en italien et en espagnol, sous la forme de matrimonio. Dans les pays d'Europe occidentale dont les langues découlent du latin, le cadre lexical du mariage renvoie donc à une forme juridique par laquelle la femme se prépare à devenir mère par sa rencontre avec un homme.

*

> Pour davantage : http://fichtre.hautetfort.com/les-mots-francais.html

Rose en papier faite main par une fillette en voyage

Extrait de "Petit traité de gamologie contemporaine", 2013, Romain Debluë :

"On a tout essayé, par la suite, avec le mariage. On l'a plié dans tous les sens. On a tâté de la polygamie, de la bigamie, de la monogamie, de l'adultère, du divorce à répétition, du mariage forcé, du mariage civil, du mariage religieux, du mariage d'argent, du mariage raté. On a même vu des mariages heureux. On a vu des mariages stériles et d'autres féconds, des unions dramatiques et des noces de sang. On en a fait des vaudevilles et des tragédies. Avec des placards pleins d'amants, des cocus en caleçon, des maîtresses acariâtres. Le mariage, en résumé, n'a été inventé que pour fournir des sujets de romans et pour assurer la chaîne sans fin des générations ainsi que veut l'espèce." (Ph. Muray, Le mariage transformé par ses célibataires mêmes, in Exorcismes spirituels IV)

Le mariage, institution des temps antérieurs, sacrale mais par lucidité religieuse, semble aujourd'hui comme jamais certes jadis disgracié de ses antiques prérogatives anthropologiques, - mais implicites toujours car luisantes des heureuses amours modernes.

Maint hémisphérique crétin désormais s'entrapplaudissent de n'y plus rien comprendre et glosent d'aisance une éphémère chimère dont à l'horizon de leur propre sottise, seule, ils peuvent parfois entrevoir l'ombre, vite abolie. On ne sait trop, d'ailleurs - faute à leur malaisance verbale bien souvent - quels sémantismes l'on devrait ouïr vibrer lorsque d'aucuns énoncent l'infatigable quoiqu'absurde formule du "mariage pour tous", ce mystérieux grumeau d'une gerbure d'intellect moisi, dégluti par quelque étêté politicard au fond d'une morne journée d'hypotention mentale.

Lors même que le mariage, en vertu de sa prime définition, constitue d'excellence une institution à toutes et tous ouverte ; pour peu, bien sûr, que l'on entende, de pleine volonté, se plier à sa structure, lors donc certains - insavants peut-être de l'art alphabétique, se répandent politiquement en bruyants hurlements d'étranges revendications qui, certes, eussent fait tressauter de rire ces notoires invertis que furent, par exemple, Proust, Wilde et, selon certain, Michel-Ange.

Le débat contemporain, qui voudrait qu'il n'y ait point débat puisque Dieu, en la bouche détournée et multiple du Parti Socialiste, a parlé, afflige et désole maints : certains parce que son objet fait évidence de son aberration, d'autres parce que l'opposition à son objet leur apparaît une monstruosité au moins comparable à ce que, jadis, l'inversion représentait aux yeux des moralistes.

Tous, notoires indigents mentaux, font mine de savoir de quoi l’on parle, et par l’insensé verbiage de leurs grinçants argumentaires, espèrent élever leur intime opinion à valeur d’universelle raison. Fasse l’Histoire que leur bilatérale folie ne puisse plus être longtemps dissimulée, car m’apparaît urgent de considérer, une bonne fois pour toute, le problème en ses principes et non point en ses inconciliables et confuses ramifications.

J'affirme, pour ma part, que l'infernal pandémonium qui aujourd'hui tient lieu de nationale préoccupation en terres françaises ne relève ni, en ses origines, du social, ni du sociétal, ni de l'anthropologique pur, ni bien sûr du politique : la question du mariage telle qu'elle est tordue et, osons le mot, pervertie aux nôtre embrumées époques, relève du Langage ; et donc, avant tout, de la littérature. Excluons donc de nos intellectuels interlocuteurs ceux qui n'y peuvent rien entendre, à commencer par le très cocasse gouvernement où d'égale façon se répartissent les jobards et les ribaudes en lequel résonnent depuis de longues semaines les sermons émouvants de Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et de l'Universelle Pénitence Masculine, souriante benjamine du gouvernement dont il semble, à première vue, fort malaisé de ne point se gausser tant son immuable ton de joviale maîtresse d'école, sorte de flûte envoûtante du Bien, paraît destiné à susciter chez autrui la plus immédiate vague d'hilarité qui soit, - méchante et misogyne bien sûr, car c'est un péché que de moquer une femme politique à travers laquelle, toujours, gronde l'assemblée intégrale des femelles d'ici et d'ailleurs prêtes à dégainer une plainte pénale exorbitante.

Comment, en effet, ne point ricaner lorsque l'on entend cette jeune et dynamique mégère déclarer, dans Le Monde, ce "choc des paupières" comme disait Desproges, que "pour les élèves, un apprentissage de l'égalité sera mis en place de la fin de la maternelle à la fin du primaire" et que, "enfin, l'éducation à la sexualité deviendra effective : il ne s'agit pas de parler de pratiques, mais d'apprendre l'égale dignité et le respect entre les sexes." Ainsi que, sans doute, demanderait Philippe Muray, moi-même m'interroge : quelle éducation ? quelle dignité et surtout quels sexes ? Autant de mots que, depuis plus de trente longues années, la France s'emploie à décortiquer comme d'inertes crevettes pour, très bientôt, finir par en jeter les débris épars dans les poubelles de l'Histoire terminée. Que puis-je donc, moi pauvre mâle phallique et mal famé, respecter lorsque l'autre sexe n'existe plus que d'une espérance de cosmique dissolution ?

[...]

Il semble difficile pour les nébulosités céphaliques de Mme Vallaud-Belkacem d'émettre ne serait-ce qu'un millilitre de substance cohérente et claire, quoique peut-être, nous pourrions l'espérer, vaguement élaborée. Si la susdite ministre du Droit aux radasses à faire voter en toute impunité leurs lois salopes n'avait pas, comme je le suppose, été au moins première de classe en cours de langue vivante II, option Français-Langue de bois, nous n'eussions pas eu à subir les ravages de sa prose sur plus, probablement, de deux lignes et demi car, peu ou prou, ainsi aurait-elle formulé sa diatribe : tant que l'individu n'est pas un mâle, l'individu a le droit de faire tout ce qu'il veut avec tous ceux qui consentent à ses phantasmes, sans quoi les gens risqueraient de ne point s'aimer les uns les autres, - et pour cause.

Qu'on me permette de traduire une seconde fois, pour les plus engourdis : la Loi n’a qu’un but, divin et socialiste, sa propre abolition dans la pure reconnaissance d’elle-même dans la fluide mouvance des désirs de tous. Hegel, en temps historiques où bientôt Marx allait surgir sur les terres par lui préparées à cette pensée, affirmait, cela dit avec le vague qui convient à une simplification pédagogique, que l’Histoire se pouvait ramener en ultime compréhension à quelque chose comme le « jeu du sujet singulier et de la Loi universelle »*; par malfortune, la post-Histoire qui est hui notre quotidien paraît bien loin de réaliser la finale synthèse qu’il affirmait être sienne. Si, de fait, le jeu a cessé, car les cons temporés n’aiment point l’implicite de gratuité qui sourd en cette activité, ce n’est certes pas en un sens d’aboutissement, bien plutôt de conflagration folle où se débat en débats et déboires l’humanité d’un temps en quoi le sujet singulier pour n’avoir plus à s’interdire quoi que ce soit, fait de la Loi l’instrument docile – car abstrait – de ses personnelles exigences. La Loi, primordiale quoiqu’en cet aspect inexhaustive et allégée de ses conséquences, était interdiction ; car c’est par l’interdiction que, du chaos naturel des vivants, s’extirpe l’Homme par-là devenu être de culture et de société. À la source, bien sûr, de cette assomption de l’Homme en sa propre essence, qui de toujours fut d’être culturel, se niche et même point ne se cache l’interdit de l’inceste, primitive nécessité de tout ordre social futurement projeté et réalisée par l’acte d’attribution aux mâles d’une femelle, empêchant par ce geste fondateur l’ancienne domination de l’unique chef de meute qui, de par cette position, portait haut le privilège d’ensemencer à lui seul toutes les utérines cavités alentours. D’où jaillissement d’une neuve et très symbolique fonction : la fonction du père, – et bientôt celle même des Nom-du-Père, ainsi que la formalisera Jacques Lacan. Inexistante, icelle, jusques alors, ce qui déjà signifie une évidence aujourd’hui oubliée, celle de l’indissolubilité radicale de la paternité et du mariage. Disons-le en termes simples, au risque d’éclabousser de cette simplicité quelqu’âme sensible inhabituée à sentir heurtés ses ronronnants préjugés post-modernes, le mariage n’a point d’autre prime et élémentaire fonction que d’offrir à tout enfant un père, c’est-à-dire, puisque par le père vient celle-là, une Loi ; pour mieux dire une existence au sein de cette Loi que dit le père et que, dans la bouche du fils, il entend faire respecter ; entende qui n’est pas toujours compréhension d’ailleurs.

[...] Mère l’est sans le dire, nul recours à la parole ici nécessaire, père en revanche ne l’est qu’en l’horizon du langage, et s’affirmer tel ne peut, en réalité, qu’être toujours un peu travestissement de la réalité, – car le langage laisse la possibilité de ne pas le dire. Dans cette précise négation réside la particularité de la fonction paternelle qui, à y regarder bien, n’a que peu de rapport avec le rôle de la mère, pourtant dit aujourd’hui adjacent et peut-être même équivalent. Point n’est ici notre volonté de contester la capacité que peuvent avoir deux hommes ou deux femmes à élever un enfant, car quoiqu’en disent les éberlués partisans du « mariage avec n’importe qui », la question ne peut ainsi être posée. La réalité des familles monoparentales ou, parfois même, homoparentales, comme l’on dit, n’est pas à nier, mais elle est à conserver en sa nature, qui est précisément d’être réalité ; or il est dangereux de mêler sans en prendre conscience le réel et le symbolique, selon les lacaniennes dénominations dont aujourd’hui tout le monde semble faire fi. L’enfant n’a pas, comme s’évertuent à le répéter les grenouilles ignares qui s’époumonent à coasser des lieux-communs de la psychanalyse en surgelés, d’un père et d’une mère nécessairement, mais de bien plus essentielle façon d’avoir prise sur deux fonctions, qui sont de paternité et de maternité, mais n’existent que dans l’ordre du Symbolique ; quoique profondément ancré dans le Réel soit la fonction maternelle, qui pourtant peut souffrir de lacune sans dommages psychiques systématiques. Aberration, donc, si l’on discute la réalité mais folie en revanche si l’on prétend faire d’icelle l’autorité des structures symboliques, dont la Loi, ultimement, n’est que la cristallisation culturelle la plus implacable.

Si les partisans et les opposants à cette loi ne pourront, d'éternité, s'entendre (et outre le fait que les deux clans sont en majorité composés d'irréductibles imbéciles) c'est en premier lieu parce qu'ils ne parlent tout simplement plus la même langue. Ou plutôt les uns radotent une langue morte dont ils n'ont plus l'entente, tandis que les autres bredouillent un post-langage infinitésimal dont avec l'inoxydable Vallaud-Belkacem nous avons pu avoir quelque impression vertigineuse. Cette égalité entre les enfants naturels et légitime, par exemple, ne voyons-nous donc point qu’en plus de signer la mort définitive de toute possible paternité, – qui commence précisément là où s’opère la distinction entre ces deux modes de géniture –, elle constitue (du moins en sa forme ultime qui, d’un jour à l’autre, menace de nous tomber sur le coin de la gueule) le plus court chemin vers cet ordre naturel dont plus haut j’ai fait mention en le disant préposé à toute forme de société car n’étant pas encore théâtre du partage des femmes, et donc de la plus originelle distinction qui se puisse concevoir en ce domaine qui est celui du parlêtre duquel l’Homme tient sa définition même ? Dans ce contexte, la Loi est rabougrie à l’état, latent, de phantasmes universalisés et portés à hauteur de décrets : si deux personnes s’aiment, de facto elles doivent pouvoir se marier car la loi est à présent celle du désir et son rôle, lorsque ce n’est pas en faveur d’un malin phallus, est de permettre, encore et toujours, jusqu’à ce que ce terme même, comme tant d’autres jà dissous, ne signifie plus que sa propre extinction imminente. En rien ne s’agit-il ici de nier le succès que peuvent avoir deux hommes ou deux femmes à éduquer un enfant, – quoique personnellement l’idée d’avoir deux mères me ferait arder d’une surnaturelle angoisse car l’on a bien assez d’une seule à laquelle échapper. Le plan susévoqué du Réel n’est ici nullement en cause, et nécessaire se fait la distinction. En revanche, là où le débat blesse, c’est lorsqu’il est exigé que cette réalité soit transcendée symbolique par l’action d’une Loi, laquelle précisément n’existe que pour n’avoir rien à faire avec la réalité sinon de surplomb et de prééminence.

Le mariage ouvert à tous entre tous et certainement bientôt entre parents proches, puisque la très algide Élisabeth Badinter, dans un ouvrage intitulé L’un et l’autre, au cœur d’un chapitre titré : La mort du patriarcat, autant dire tout un programme, et des plus bucoliques, écrivait que « pour la première fois, certains osent revendiquer à visage découvert le droit à l’inceste et d’autres s’emploient à le dédramatiser »** et semblait s’en réjouir comme si elle n’avait jamais fait d’études de Philosophie, – ce qui, dans le fond, est sans doute le cas ; ce mariage ouvert à tous, donc, constitue bel et bien l’annulation pure et simple du but premier et fondamental du mariage qui, jadis, était d’offrir à l’enfant un père, grâce à la sursumation légale de ce rôle dont nous avons dit qu’à l’origine, il se peut résumer à un pur acte de langage.

Comme on le peut constater sans peine, l’amour n’a que peu de rapport avec cette affaire, car il me paraît évidence que tout amour véritable, en matière sociale, cherche avant tout à profiter d’une certaine clandestinité ; et sur ce point, ce n’est certes pas Sollers qui me contredira. Or, depuis quelques années, il semble que maints s’accordent à considérer le mariage comme une forme de reconnaissance sociale de l’affection tissée entre un nombre d’êtres encore réduit à celui du couple, mais bientôt extensible à souhaits, cela va sans dire : se marier revient donc à demander à l’État de faire exister avec un peu plus de consistance l’amour que Monsieur Lambda éprouve pour un autre Lambda, vaguement apparenté à l’une des dix-huit identités sexuelles répertoriées. Faut-il donc, au fond du gouffre, rappeler que l’amour n’a nul besoin du mariage et qu’en affirmant pareille bêtise, les progressistes béats se mettent, à l’inverse de leurs troubles intentions, à faire le lit des plus traditionnelles et moralisatoires idéologies conjugales ?

J'ai dit plus haut que l’essentiel de la question était littéraire, et sur ce point ce me paraît être limpide, car après tout, seuls les contes de fées, destinés à offrir aux enfants une prise symbolique sur le Réel, se terminent par l’heureux mariage du Prince et de la Princesse. La littérature romanesque, précisément, commence là où finit le conte de fée, et s’entend donc le roman comme toujours étude de mœurs, sinon poésie insue. Impossible, cela va de soi, d’écrire Madame Bovary dans un monde où règne le droit pour tous d’infuser la substance de ses désirs dans la moelle de la Loi ; impossible d’écrire L’Education sentimentale dans un monde où il suffirait à Mme Arnoux de divorcer sans conséquence pour rejoindre Frédéric, de vivre avec lui jusqu’à plus soif, et peut-être même, après une durée de cohabitation suffisante, de le légaliser tuteur officiel de ses deux enfants ; impossible d’écrire Un prêtre marié en une époque où c’est précisément parce qu’ils sont célibataires que les ecclésiastiques sont la cible des moqueries de tous les éternels potaches de la République ; impossible à Feydeau d’écrire la moindre de ses hilarantes comédies dans un monde où nul amant n’a encore besoin de se cacher dans aucun placard ; impossible aussi d’écrire L’Homme qui rit dans un monde où Ursus aurait simplement pu adopter Gwynplaine et par là effacer jusqu’à la trace de sa biologique filiation que nul n’aurait pu découvrir nobiliaire ; impossible également d’écrire la Recherche du Temps perdu dans un monde où Charlus serait marié à Jupien et Albertine à Mlle de Vinteuil, les deux couples ayant d’ailleurs employé les vits et utérus anonymes de quelque philanthropique donneur et mère porteuse afin d’avoir trois enfants par couple, trois beaux enfants épanouis et heureux qui, le dimanche après-midi, s’en iraient porter des madeleines à Monsieur Proust dont tout le monde saurait qu’il envisage de se pacser avec sa chère « maman. » Je ne crois pas un seul chef-d’œuvre de la littérature capable de résister à cette énumération, qui se peut indéfiniment poursuivre d’ailleurs : impossible d’écrire Hamlet dans un monde où le père n’est qu’une construction sociale née d’un modèle arbitraire d’hétérosexualité dominante et qui donc en rien ne mérite qu’on le venge de quoi que ce soit ; impossible d’écrire Le lys dans la vallée, Partage de midi, Sous le Soleil de Satan, Les liaisons dangereuses, impossible aussi d’écrire le premier roman, superbe, de Boutang : La maison un dimanche, impossible d'écrire Rodogune et son noeud de vipères familial admirablement tressé tandis que tournoie dans l'obscurité une brillante coupe de poison, en laquelle scintille la Mort, plus noir que la nuit des âmes alentours ; bref l'à peu près intégralité des romans fondamentaux de notre histoire.

[...] Si d’aucuns peuvent, sans que les axones de leurs neurones s’entrelacent de confusion, affirmer que le « mariage pour tous » ne change rien, c’est parce qu’eux-mêmes, en prémisses de leur absence de raisonnement, admettent une définition du mariage qui jà change tout. Si l’on entend dénier au mariage toute pertinence symbolique, en le résorbant en l’orbe atrophié d’une pure déclaration d’affection, le faisant ainsi, en termes hégéliens, le jouet d’une belle âme qui ne trouve sa vérité qu’en ses propres intimes désirs mais ne peut néanmoins s’empêcher de s’en justifier par ce moyen universel qu’est le Langage afin d’obtenir d’autrui manière de légitimation ; déjà, alors, on le défigure, on le prostitue sans vergogne aux autoritaires exigences d'un Surmoi de jouissance couronné souverain. L’égalité des droits est une nécessité qui n’exige rien de plus – nul ne me fera sur ce point dévier – que la mise en place d’une union civile taillée sur mesure pour les couples d’invertis ; laquelle exclurait bien sûr toute prolongation filiale et ne constituerait qu’une manière de faciliter, pour ces personnes, une vie sociale que, parfois, j’imagine effectivement compliquée.

Dans un monde où les mots pourraient encore avoir quelque forme d'importance, ce genre d'union ne pourrait bien sûr être désigné sous le terme de mariage, mais comme je l'ai affirmé plus haut, le post-humain militant ne parle malheureusement plus la langue qu'ici, pour ma part, je m'efforce d'ânonner avec plus ou moins de rigueur et, nonobstant, d'élégance. Lorsqu’il glapit : « mariage pour tous ! » j’entends une évidence qui est celle d’une institution ouverte à tout individu qui désirerait bénéficier d’icelle en tant que structure donnée ; nous ne nous comprenons plus parce que nous n’existons plus dans le même ordre d’être-au-monde, et c’est ce divorce significatif que signe et confirme cette nouvelle utopie des temps nôtres, ou la démence est faite roue libre pour le plaisir de tous et les droits d’aucun. Nous vivons à ce point de vue une époque des plus fascinantes, quoique nauséabonde par de nombreux côtés, qui s’affirme celle d’un tournant radical dans la débâcle post-historique dont Philippe Muray a su analyser les premières effusions. Consummatum est, peut-être, ou très bientôt en tous cas, et ne reste plus qu’à observer, de loin, les gagnants continuer à se battre pour une victoire déjà obtenue et les perdants continuer à résister, myopes, pour sauver tout ce qui est déjà mort et dont à présent ils n’agitent plus que les spectres ridicules et translucides. Peu me chaut que pareil projet soit voté ou ne le soit pas : il l’est déjà et lutter contre de pareilles évidences, tant elles sont démentielles, relève de l’inexorable effort inutile. Je préfère m’employer à prendre cette boue que l’on ne donne même pas afin que d’essayer d’en faire de l’or, – c’est-à-dire de la littérature. Ce qui, en la présente matière, vient d’être fait grâce à ce texte.

> A consulter pour le texte intégral et beaucoup plus : http://amicusveritatis.over-blog.com/article-petit-traite...

07:45 Publié dans Les mots français, Politique & co, Réflexions, philosophie, Thèse | Lien permanent | Commentaires (1)

vendredi, 11 janvier 2013

L'amour est plus froid que la mort - Fassbinder, Fassbinder, Schygulla

Film : L'amour est plus froid que la mort / Liebe ist kalter als der Tod (1969, durée 1h28)

Réalisateur : Rainer Werner Fassbinder

Bruno (Ulli Lommel), Joanna (Hanna Schygulla), Franz (Rainer Werner Fassbinder), Peter (Hans Hirschmüller), Georges (Les Olvides), Raoul (Howard Gaines), la femme dans le train (Katrin Schaake)

- Vous avez trois condamnations à votre actif, deux pour braquage, une pour proxénétisme. Est-ce exact ?

Franz : A peu près.

- C'est parfaitement exact. Nos renseignements sont de premier ordre. Bien. Vous connaissez la raison de notre présence ici ? Dans ce cas, je vais vous l'expliquer. Le syndicat désire que vous travailliez pour nous. Vous fumez ? ... Et les désirs du syndicat sont des ordres, vous le savez. Sur le principe, c'est simple. Vous travaillez et vous êtes régulièrement rémunéré. Cette perspective vous paraît sympathique ? Vous avez une petite amie. Elle est très mignonne, n'est-ce pas ? Allez-vous travailler pour le syndicat ? Vous allez travailler pour le syndicat.

Franz : Je travaille uniquement pour mon compte.

- Raoul...

Raoul (à droite) se lève.

Franz : Je veux pas travailler pour le syndicat.

- Avez-vous réfléchi à la chose ? Votre avenir est assuré au service du syndicat. Le syndicat a les meilleurs avocats, les meilleures relations.

Franz : Je veux être libre.

Munich, 129 rue Hess.

La femme dans le train : A cette station, je me retrouve souvent en agréable compagnie. Vous la voulez, cette pomme ?... Ce que c'est banal. C'est bien ? ... Elle était bonne la pomme.

Bruno : A douze ans, j'ai tué mon père en lui cassant un vase sur la tête. A seize ans, j'étais meneur de bande. Un jour, on a liquidé un type assis sur un banc avec une gamine. On lui avait pissé dessus du haut de la colline. Il est venu râler. On l'a tabassé. Il a tourné de l'oeil. Avec des coups de poing américains. Il était mort. Clamsé, quoi.

La femme : Je t'ai observé. Tu es garé là depuis un bout de temps. T'es seul, pas vrai ? Moi aussi, je suis seule. Tous les deux, on pourrait peut-être...

Franz : Comment c'était ?

Elle lui tend l'argent, s'en va et revient.

Joanna : On devrait avoir un logement où on puisse rester, et un enfant, et du calme.

Il se lève et part.

Munich, 129 rue Hess.

07:53 Publié dans Films historiques, littéraires, N&B, biopics, Les mots des films, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fassbinder

samedi, 05 janvier 2013

L'Enfer de Dante - Chants 7 & 11 - Considérations sur l'Art et l'argent - Delacroix

Les Limbes, Delacroix

Sont représentés Cincinnatus, Orphée, Sapho, Caton d'Utique, Marc Aurèle, Virgile, Dante, Homère, Horace, Jules César, Trajan, Hannibal, Pyrrhus, Alexandre le Grand, Les Muses, Achille, Aristote, Aspasie, Alcibiade, Démosthène, Ovide, Platon, Socrate, Dante

Source à consulter : http://www.insecula.com/oeuvre/photo_ME0000051356.html

CONSIDERATIONS SUR L'ART ET L'ARGENT

Extrait de La divine comédie, L'Enfer, 1314, Dante, traduction de Jacqueline Risset, GF-Flammarion 1985 :

Chant 11

[...]

"O Soleil qui guéris la vue troublée,

tu me rends si content quand tu résous mes doutes,

que le doute m'est doux autant que le savoir.

Mais reviens encore un peu en arrière",

lui dis-je, "là où tu me dis que l'usure

offense la divine bonté, et délie-moi ce nœud."

"La philosophie", dit-il, "à qui l'entend

enseigne, et dans plus d'un écrit,

comment la nature procède

de la divine intelligence et de son art ;

et si tu lis bien ta Physique*,

tu trouveras, dans les premières pages,

que l'art humain, autant qu'il peut, suit la Nature,

comme un élève suit son maître,

si bien que l'art est comme un petit-fils de Dieu.

Des deux, Art et Nature, si tu as en mémoire

les premiers vers de la Genèse, il faut

que l'homme tire vie, et qu'il avance ;

et puisque l'usurier suit d'autres voies,

il méprise Nature pour elle et pour son art,

puisqu'il met son espoir en un autre lieu.

[...]

* Ta Physique : la physique d'Aristote.

Chant 7

[...]

Là je vis des gens, plus nombreux qu'ailleurs,

de çà, de là, avec des hurlements,

pousser des fardeaux à coups de poitrine.

Ils se cognaient l'un contre l'autre ; et à ce point

chacun se retournait, repartant vers l'arrière,

criant : "Pourquoi tiens-tu ?", "pourquoi lâches-tu ?".

C'est ainsi qu'ils tournaient par le cercle lugubre

sur chaque bord, vers le point opposé,

en criant encore leur honteux couplet ;

puis chacun se tournait, quand il était venu

par son demi-cercle à la deuxième joute.

Et moi qui en avais le cœur comme brisé,

je dis : "Mon maître, explique-moi

qui sont ces gens, s'ils furent tous clercs,

ces tonsurés à notre gauche."

Et lui, à moi : "Tous ils furent borgnes

dans leur esprit durant la vie, de sorte

qu'ils n'eurent aucune mesure en leur dépense.

Leur voix l'aboie très clairement,

quand ils parviennent à ces deux points du cercle

où le péché contraire les désassemble.

Ceux-ci furent clercs, qui n'ont pas de couvercle

de poil en tête, et papes et cardinaux,

en qui l'avarice montre sa démesure."

Et moi : "Maître, chez ces gens-là

je devrais bien en reconnaître quelques-uns

qui furent salis par ces deux vices."

Et lui à moi : "Tu as des pensées vaines :

la vie méconnaissante que firent ces méchants

les brunit à présent à la reconnaissance.

Pour toujours ils iront aux deux points de rencontre :

ceux-ci resurgiront de leur sépulcre

avec le poing fermé, ceux-là le poil rogné*.

Mal donner, mal tenir leur a ôté

le beau séjour, et mis en cette échauffourée :

Ce qu'elle est n'a pas besoin de beaux discours.

Tu peux, mon fils, voir à présent le souffle court

des biens qui sont confiés à la fortune,

pour qui les humains se combattent ;

car tout l'or qui est sous la lune

et a été, ne pourrait donner le repos

à une seule de ces âmes lassées."

"Maître", lui dis-je, "enseigne-moi encore :

cette fortune** que tu nommes, qui est-elle,

qui a tous les biens de la terre en ses griffes ?"

Et lui à moi : "Ô stupides créatures,

quelle ignorance vous opprime !

Je veux que tu saisisses ma pensée.

Celui dont le savoir surpasse tout

fit les cieux*** et leur donna des guides,

si bien que chaque partie lui sur les autres

en répandant une lumière égale.

Pareillement pour les splendeurs mondaines

il mit pour guide une intelligence ordinatrice

qui change à temps tous les vains biens

de race à race, de l'un à l'autre sang,

outre l'opposition des volontés humaines.

Ainsi un peuple règne et un autre languit,

suivant la décision de cette intelligence

qui reste cachée comme serpent dans l'herbe.

Votre savoir ne peut lui résister :

elle pourvoit, juge et maintient son règne

ainsi que font les autres dieux****.

Ses mutations n'ont pas de trêve :

et la nécessité la rend rapide ;

ainsi voit-on les hommes changer souvent d'état.

C'est elle qui si souvent est mise en croix

par ceux-là mêmes qui devraient la chanter,

et qui lui font à tort mauvais renom ;

mais elle est bienheureuse et n'entend rien :

et joyeuse parmi les créatures premières,

elle tourne sa sphère et jouit de soi.

[...]

* avec le poing fermé : symbole d'avarice.

le poil rogné : symbole de prodigalité.

** cette fortune : la Fortune est ici représentée comme un Ange, chargé de régler le cours des affaires humaines. [...]

*** fit les cieux : Dieu crée les neuf cieux et leur assigne les intelligences motrices ; chacune d'elle reflète sa lumière intellectuelle sur chaque ciel matériel, sur chaque sphère céleste, en distribuant également la lumière divine dont elle est douée.

**** les autres dieux : les autres intelligences, vulgairement appelées Anges.

Se procurer l'ouvrage :

Se procurer l'ouvrage :

La divine comédie, L'Enfer

34 chants, écrits en 1314

Dante

1985

Traduction de Jacqueline Risset, GF Flammarion

380 pages, édition bilingue

07:35 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, Foi, Peinture, Poësie, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dante, l'enfer, divine comédie, delacroix

vendredi, 23 novembre 2012

La charge héroïque - John Ford, John Wayne

Film : La charge héroïque / She wore a yellow ribbon (1950, durée 1h44)

Réalisateur : John Ford

Le capitaine Nathan Cutting Brittles (John Wayne), le lieutenant Flint Cohill (John Agar), le sergent Tyree (Ben Johnson), le sous-lieutenant Ross Pennell (Harry Carey Jr), le sergent Quincannon (Victor McLaglen), le docteur O'Laughlin (Arthur Shields), le sergent Hochbauer (Michael Dugan), Hench (Fred Graham), Mike Quayne (Tom Tyler)

Le major Mac Allshard (George O'Brien), Olivia Dandridge la nièce du major (Joanne Dru), Abby Allshard la femme du major (Mildred Natwick),

Le chef Red Shirt / chemise rouge (Noble Johnson), le chef Pony that Walks / poney qui marche (Chef John Big Tree)

Le narrateur (Irving Pichel)

Oscar pour la meilleure photographie d'un film en couleur.

Voix off : Partout où le drapeau flotte sur un poste isolé de l'armée, il y a peut-être un homme, un capitaine, qui tiendra bientôt entre ses mains l'épée du destin.

Quincannon : Bonjour, mon Capitaine ! Il est exactement cinq heures treize.

Brittles : Cinq heures douze.

Quincannon : Aujourd'hui il fait un très joli temps, aussi frais que l'enfer ! Et madame Janson--- a eu un bébé cette nuit. Le service de diligence d'ici à Sudwall--- est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Un courrier est arrivé voici une heure du poste de Paradise River, mon capitaine. Le pauvre McKenzie a reçu une balle dans la tête.

Brittles : Un garçon ou une fille ?

Quincannon : Euh, c'est un futur cavalier.

Brittles : A partir de quand le service est-il interrompu ?

Quincannon : C'est, c'est fini depuis aujourd'hui, euh, terminé, euh, plus de diligence.

Brittles : Et McKenzie ? Est-il mort ?

Quincannon : Oui, mon capitaine.

Brittles : Ah, un très bon soldat McKenzie. Il serait devenu caporal dans cinq ou six ans. Tu t'es encore pochardé, tu sens l'alcool à vingt pas, ivrogne !

Quincannon : Mais, capitaine chéri, j'ai juré de ne boire que de l'eau après l'affaire des Capulti Peg--- !

Brittles : Et à Belron---, et à Gettysburg et à Shellow, et à la saint Patrick aussi !

Quincannon : Mais non, mon capitaine, je vous jure !

Brittles : Et le jour de ton anniversaire !

Quincannon : Ho-ho-ho, capitaine chéri, oh...

Brittles : J'aimerais savoir où tu caches ton whiskey. [...] Encore six jours. Six jours et je serai à la retraite. Eh bien...

Quincannon : Ce sera plus la même armée quand nous aurons pris notre retraite.

Brittles : L'armée est toujours la même. Le soleil et la lune changent, mais l'armée ne connaît aucune saison.

Quincannon : Nous sommes encore dans la force de l'âge et on nous met au rancart ! Ces gens-là abusent de l'argent que paient les bons et honnêtes citoyens !

Brittles : Toi, les seules taxes que tu paies, ce sont les taxes sur le whiskey !

Brittles : Votre rapport, sergent.

Le sergent : Touché d'une balle de fusil, il était mort à mon arrivée.

Brittles : Où ?

Le sergent : Près de la butte rouge. Les chevaux étaient claqués. L'argent a disparu, mon capitaine.

¤ ¤ ¤

Le commandant : Que pensez-vous de la blessure, docteur ?

Le docteur O'Laughlin : Je vous le dirai dans une heure, mon commandant. Qu'on le porte à l'infirmerie !

Le sergent : Une flèche kiowa ?

Brittles : Non, ni une flèche Commanche, ni Arapahoes, à cause des bandes de couleur.

Tyree : Mon capitaine...

Brittles : Allez-y, sergent, parlez si vous en avez envie.

Tyree : Euh, j'ai déjà vu de ces flèches avec des bandes jaunes et rouges. Ce sont des flèches de Cheyennes du sud.

Brittles : Mais je sais que les Bannocks et les Snakes utilisent souvent ces couleurs.

Tyree : En effet, c'est exact. Mais regardez, on voit le signe du clan. C'est le signe du chien. Je suis sûr que cette flèche-là provient de l'arc d'un soldat chien des Cheyennes du sud.

Brittles : Mais, pour l'amour du ciel, qu'est-ce que vos Cheyennes viendraient faire dans cette région ?

Tyree : Cette question n'est pas de ma compétence.

Brittles : Alertez le poste, sergent.

Le sergent : Oui, mon commandant.

Brittles : Allez vous reposer, sergent Tyree.

Tyree : Merci, mon capitaine.

Cohill : Vous alliez pique-niquer au bord de la mer ?

Pennell : Nous allions seulement auprès de la rivière mais je m'excuse...

Brittles : Evitez de vous excuser, c'est un signe de faiblesse. Monsieur Cohill, il n'y a aucune raison d'empêcher monsieur Pennell de sortir et de pique-niquer.

Cohill : Vos ordres seront exécutés.

Olivia : Merci, capitaine Brittles.

Brittles : Mais, mademoiselle, monsieur Cohill avait parfaitement raison de vous empêcher de quitter le poste car nous sommes en état d'alerte. Permettez-moi de vous raccompagner chez vous. Vous pouvez aller pique-niquer sur l'herbe, monsieur Pennell !

Cohill : Laissez-passer le lieutenant Pennell, sergent !

Le sergent : Laissez-passer le lieutenant Pennell !

Un autre soldat : Laissez-passer le lieutenant Pennell !

Brittles : Voilà Mary, il ne reste plus que six jours à courir, et ton vieux Nathan quittera l'armée. Je n'ai rien décidé. Je ne sais où j'irai. Depuis des années, j'ai servi l'armée de toute mon âme, et maintenant je vais aller croupir dans quelque petite ville, à ne savoir que faire de mon temps. Non, je ne peux me faire à cette idée. Je vais peut-être me diriger vers l'ouest, vers les nouvelles colonies de Californie. Bien triste nouvelle aujourd'hui, Mary. Georges Custer, avec tous ses hommes, tués dans une embuscade. Miles Keogh, Mary, tu te rappelles bien, Miles ? Ce bel irlandais qui riait constamment. Celui qui valsait souvent avec toi. Oui, oui, je le sais, certains jours je t'ai fait des scènes de jalousie. Moi, je n'ai jamais bien su valser. Demain, à l'aube, je sortirai du poste avec la troupe. Il y a des Cheyennes aux alentours. Je rassemble au plus vite les patrouilles isolées, et je les ramène vers le nord. Probablement ma dernière mission, Mary. J'ai de la peine à le croire. J'ai de la peine à le croire.

Olivia : J'espère ne pas être indiscrète, capitaine. Mais je vous ai vu venir ici, sur la tombe de votre femme. Alors, j'ai apporté ceci.

Brittles : Merci. C'est une pensée délicate, mademoiselle.

Olivia : Ce sont des cyclamens, c'est un mot grec qui signifie oreille de lapin, je crois.

Brittles : Ma femme les appelait flèches ardentes. Oui, toute sa vie, elle a aimé les fleurs.

Olivia : J'ai... capitaine, je suis vraiment confuse, je me suis couverte de ridicule ce matin.

Brittles : Ne soyez pas confuse, vous avez seulement tourné la tête à deux lieutenants. Mais il n'ya rien dans les règlements qui l'interdit.

Olivia : Vous n'êtes pas trop fâché ?

Brittles : Ah, laissons cela.

Olivia : Bien... bonsoir, capitaine.

Brittles : Bonsoir, mademoiselle Dandridge, et merci.

¤ ¤ ¤

Brittles : C'est une très gentille enfant. Quand je la vois, je pense à toi.

Brittles : Alors, vieux camarade. Notre dernière patrouille, hein ?

Quincannon : La dernière d'une longue série, mon capitaine !

Brittles : Eh voilà, plus que cinq.

Quincannon : Trois, mon capitaine !

Brittles : J'ai dit plus que cinq.

Quincannon : Trois, mon capitaine !!

Brittles : Tu ne sais plus compter, Quincannon !

Quincannon : Je veux dire trois semaines avant que mois aussi je sois aussi à la retraite.

Brittles : Oh, les jours, les semaines, où est la différence ? Tu vas rester planté là toute la journée ?

Quincannon : Je prie de m'excuser, capitaine chéri...

Brittles : S'excuser est un signe de faiblesse ! Tu es prêt ?

Quincannon : Oui, mon capitaine !

Brittles : Des selles d'amazone ?

Hochbauer : Oui, des selles d'amazone.

Brittles : Des selles d'amazone ? Mon commandant, qui est-ce qui a donné le damné... !

Allshard : Assez, assez, je sais, la voiture.

Brittles : Oui, la voiture, avec des vêtements de femme jusqu'en haut ! Je refuse d'encombrer une patrouille avec une voiture, en particulier cette patrouille !

Allshard : Nathan, je fais partir ma femme et ma nièce avec vous. Elles iront avec la troupe jusqu'à Sudowelles---. Là elles auront la diligence qui les conduira vers l'est et c'est un ordre, capitaine.

Brittles : Et moi je proteste contre cet ordre.

Allshard : Oh, je m'y attendais. Par écrit, sans doute.

Brittles : Oui et tout de suite.

Allshard : Nathan, je n'ai réfléchi qu'à cela toute la nuit. En aucun cas je ne peux les garder ici. Il y a trop de risques à présent.

Brittles : Evidemment, pour les raisons suivantes.

Allshard : Du café ?

Brittles : Premièrement... Non. Oui. Nous savons qu'un parti d'Indiens Cheyennes du clan Chien fait une incursion sur ce territoire.

Allshard : J'ai l'impression que toutes les femmes sont...

Brittles : Un "R" ou deux à "territoire" ?

Allshard : Deux.

Brittles : Ah.

Quincannon : Messieurs ! Je vous demande d'ouvrir bien grandes vos oreilles et d'écouter ce que je vais dire ! Il va y avoir des femmes qui suivront la troupe. Alors messieurs, tâchez voir à surveiller vos expressions !

Un soldat : Tâchez voir à pas abîmer la grammaire !

Quincannon : ... A qui est ce chien ? A qui est ce chien !? Joli chien... un setter irlandais, hu-hu huh ?

¤ ¤ ¤

Allshard : Pauvre Abby. Elle est furieuse, elle dit que tout le monde ici pensera qu'elle a peur. C'est aussi très embêtant pour moi, célibataire pendant tout un hiver.