mardi, 16 juillet 2013

Rimbaud - II - Et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres...

La danse de la vie, Munch

A la musique

Place de la Gare, à Charleville.

Sur la place taillée en mesquines pelouses,

Square où tout est correct, les arbres et les fleurs,

Tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs

Portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses.

- L'orchestre militaire, au milieu du jardin,

Balance ses schakos dans la Valse des fifres :

Autour, aux premiers rangs, parade le gandin ;

Le notaire pend à ses breloques à chiffres.

Des rentiers à lorgnons soulignent tous les couacs :

Les gros bureaux bouffis traînant leurs grosses dames

Auprès desquelles vont, officieux cornacs,

Celles dont les volants ont des airs de réclames ;

Sur les bancs verts, des clubs d'épiciers retraités

Qui tisonnent le sable avec leur canne à pomme,

Fort sérieusement discutent les traités,

Puis prisent en argent, et reprennent : " En somme !... "

Épatant sur son banc les rondeurs de ses reins,

Un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande,

Savoure son onnaing d'où le tabac par brins

Déborde - vous savez, c'est de la contrebande ; -

Le long des gazons verts ricanent les voyous ;

Et, rendus amoureux par le chant des trombones,

Très naïfs, et fumant des roses, les pioupious

Caressent les bébés pour enjôler les bonnes...

- Moi, je suis, débraillé comme un étudiant,

Sous les marronniers verts les alertes fillettes :

Elles le savent bien ; et tournent en riant,

Vers moi, leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes.

Je ne dis pas un mot : je regarde toujours

La chair de leurs cous blancs brodés de mèches folles :

Je suis, sous le corsage et les frêles atours,

Le dos divin après la courbe des épaules.

J'ai bientôt déniché la bottine, le bas...

- Je reconstruis les corps, brûlé de belles fièvres.

Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas...

- Et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres...

Pour plus de poësie d'Arthur Rimbaud : http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur...

Arthur Rimbaud (1854-1891), 1873, par Jef Rosman

07:00 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, Peinture, Poësie, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rimbaud, munch

lundi, 15 juillet 2013

Rimbaud - I - Mauvais sang

Autoportrait à la bouteille de vin, Munch

Extrait de Mauvais sang, Arthur Rimbaud

J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu blanc, la cervelle étroite, et la maladresse dans la lutte. Je trouve mon habillement aussi barbare que le leur. Mais je ne beurre pas ma chevelure.

Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps.

D'eux, j'ai : l'idolâtrie et l'amour du sacrilège ; — oh ! tous les vices, colère, luxure, — magnifique, la luxure ; — surtout mensonge et paresse.

J'ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut la main à charrue. - Quel siècle à mains ! - Je n'aurai jamais ma main. Après, la domesticité mène trop loin. L'honnêteté de la mendicité me navre. Les criminels dégoûtent comme des châtrés : moi, je suis intact, et ça m'est égal.

Mais ! qui a fait ma langue perfide tellement qu'elle ait guidé et sauvegardé jusqu'ici ma paresse ? Sans me servir pour vivre même de mon corps, et plus oisif que le crapaud, j'ai vécu partout. Pas une famille d'Europe que je ne connaisse. - J'entends des familles comme la mienne, qui tiennent tout de la déclaration des Droits de l'Homme. - J'ai connu chaque fils de famille !

Si j'avais des antécédents à un point quelconque de l'histoire de France !

Mais non, rien.

Il m'est bien évident que j'ai toujours été de race inférieure. Je ne puis comprendre la révolte. Ma race ne se souleva jamais que pour piller : tels les loups à la bête qu'ils n'ont pas tuée.

Je me rappelle l'histoire de la France fille aînée de l'Église. J'aurais fait, manant, le voyage de terre sainte, j'ai dans la tête des routes dans les plaines souabes, des vues de Byzance, des remparts de Solyme ; le culte de Marie, l'attendrissement sur le crucifié s'éveillent en moi parmi les mille féeries profanes. — Je suis assis, lépreux, sur les pots cassés et les orties, au pied d'un mur rongé par le soleil. — Plus tard, reître, j'aurais bivaqué sous les nuits d'Allemagne.

Ah ! encore : je danse le sabbat dans une rouge clairière, avec des vieilles et des enfants.

Je ne me souviens pas plus loin que cette terre-ci et le christianisme. Je n'en finirais pas de me revoir dans ce passé. Mais toujours seul ; sans famille ; même, quelle langue parlais-je ? Je ne me vois jamais dans les conseils du Christ ; ni dans les conseils des Seigneurs, - représentants du Christ.

Qu'étais-je au siècle dernier : je ne me retrouve qu'aujourd'hui. Plus de vagabonds, plus de guerres vagues. La race inférieure a tout couvert - le peuple, comme on dit, la raison ; la nation et la science.

Oh ! la science ! On a tout repris. Pour le corps et pour l'âme, - le viatique, - on a la médecine et la philosophie, - les remèdes de bonnes femmes et les chansons populaires arrangées. Et les divertissements des princes et les jeux qu'ils interdisaient ! Géographie, cosmographie, mécanique, chimie ! ...

La science, la nouvelle noblesse ! Le progrès. Le monde marche ! Pourquoi ne tournerait-il pas ?

C'est la vision des nombres. Nous allons à l'Esprit. C'est très certain, c'est oracle, ce que je dis. Je comprends, et ne sachant m'expliquer sans paroles païennes, je voudrais me taire.

Le sang païen revient ! L'Esprit est proche, pourquoi Christ ne m'aide-t-il pas, en donnant à mon âme noblesse et liberté. Hélas ! l'Evangile a passé ! l'Evangile ! l'Evangile !

J'attends Dieu avec Gourmandise. Je suis de race inférieure, de toute éternité.

ME voici sur la plage armoricaine. Que les villes s'allument dans le soir. Ma journée est faite ; je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons ; les climats perdus me tanneront. Nager, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout ; boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant, - cille faisaient ces chers ancêtres autour des feux.

Je reviendrai, avec des membres de fer, la peau sombre, l'oeil furieux : sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or : je serai oisif et brutal.. Les femmes soignent ces féroces infirmes retour des pays chauds. JE serai mêlé aux affaires politiques. Sauvé

Maintenant je suis maudit, j'ai horreur de la patrie. Le meilleur, c'est un sommeil bien ivre, sur la grève.

On ne part pas. - Reprenons les chemins d'ici, chargé de mon vice, le vice qui a poussé ses racines de souffrance à mon côté, dès l'âge de raison - qui monte au ciel, me bat, me renverse, me traîne.

La dernière innocence et la dernière timidité. C'est dit. Ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons.

Allons ! La marche, le fardeau, le désert, l'ennui et la colère.

A qui me louer ? Quelle bête faut-il adorer ? Quelle sainte image attaque-t-on ? Quels coeurs briserai-je ? Quel mensonge dois-je tenir ? - Dans quel sens marcher ?

Plutôt, se garder de la justice. - La vie dure, l'abrutissement simple, - soulever, le poing desséché, le couvercle du cercueil, s'asseoir, s'étouffer. Ainsi point de vieillesse, ni de dangers : la terreur n'est pas française.

- Ah ! je suis tellement délaissé que j'offre à n'importe quelle divine image des élans vers la perfection.

Ô mon abnégation, ô ma charité merveilleuse ! ici-bas, pourtant !

De profundis Domine, suis-je bête !

Encore tout enfant, j'admirais le forçat intraitable sur qui se referme toujours le bagne ; je visitais les auberges et les garnis qu'il aurait sacrés par son séjour ; je voyais avec son idée le ciel bleu et le travail fleuri de la campagne ; je flairais sa fatalité dans les villes. Il avait plus de force qu'un saint, plus de bon sens qu'un voyageur - et lui, lui seul ! pour témoin de sa gloire et de sa raison.

Sur les routes, par des nuits d'hiver, sans gîte, sans habits, sans pain, une voix étreignait mon coeur gelé : "Faiblesse ou force : te voilà, c'est la force. Tu ne sais ni où tu vas ni pourquoi tu vas, entre partout, réponds à tout. On ne te tuera pas plus que si tu étais cadavre." Au matin j'avais le regard si perdu et la contenance si morte, que ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu.

Dans les villes la boue m'apparaissait soudainement rouge et noire, comme une glace quand la lampe circule dans la chambre voisine, comme un trésor dans la forêt ! Bonne chance, criais-je, et je voyais une mer de flammes et de fumées au ciel ; et, à gauche, à droite, toutes les richesses flambant comme un milliard de tonnerres.

Mais l'orgie et la camaraderie des femmes m'étaient interdites. Pas même un compagnon. Je me voyais devant une foule exaspérée, en face du peloton d'exécution, pleurant du malheur qu'ils n'aient pu comprendre, et pardonnant ! - Comme Jeanne d'Arc ! - "Prêtres, professeurs, maîtres, vous vous trompez en me livrant à la justice. Je n'ai jamais été de ce peuple-ci ; je n'ai jamais été chrétien ; je suis de la race qui chantait dans le supplice ; je ne comprends pas les lois ; je n'ai pas le sens moral, je suis une brute : vous vous trompez..."

Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un nègre. Mais je puis être sauvé. Vous êtes de faux nègres, vous maniaques, féroces, avares. Marchand, tu es nègre ; magistrat, tu es nègre ; général, tu es nègre ; empereur, vieille démangeaison, tu es nègre : tu as bu d'une liqueur non taxée, de la fabrique de Satan. - Ce peuple est inspiré par la fièvre et le cancer. Infirmes et vieillards sont tellement respectables qu'ils demandent à être bouillis. - Le plus malin est de quitter ce continent, où la folie rôde pour pourvoir d'otages ces misérables. J'entre au vrai royaume des enfants de Cham.

Connais-je encore la nature ? me connais-je ? - Plus de mots. J'ensevelis les morts dans mon ventre. Cris, tambour, danse, danse, danse, danse ! Je ne vois même pas l'heure où, les blancs débarquant, je tomberai au néant.

Faim, soif, cris, danse, danse, danse, danse !

Les blancs débarquent. Le canon ! Il faut se soumettre au baptême, s'habiller, travailler.

J'ai reçu au coeur le coup de la grâce. Ah ! je ne l'avais pas prévu !

Je n'ai point fait le mal. Les jours vont m'être légers, le repentir me sera épargné. Je n'aurai pas eu les tourments de l'âme presque morte au bien, où remonte la lumière sévère comme les cierges funéraires. Le sort du fils de famille, cercueil prématuré couvert de limpides larmes. Sans doute la débauche est bête, le vice est bête ; il faut jeter les pourriture à l'écart. Mais l'horloge ne sera pas arrivée à ne plus sonner que l'heure de la pure douleur ! Vais-je être enlevé comme un enfant, pour jouer au paradis dans l'oubli de tout le malheur !

Vite ! est-il d'autres vies ? - Le sommeil dans la richesse est impossible. La richesse a toujours été bien public. L'amour divin seul octroie les clefs de la science.

Je vois que la nature n'est qu'un spectacle de bonté. Adieu chimères, idéals, erreurs.

Le chant raisonnable des anges s'élève du navire sauveur : c'est l'amour divin. - Deux amours ! je puis mourir de l'amour terrestre, mourir de dévouement. J'ai laissé des âmes dont la peine s'accroîtra de mon départ ! Vous me choisissez parmi les naufragés, ceux qui restent sont-ils pas mes amis ?

Sauvez-les !

La raison est née. Le monde est bon. Je bénirai la vie. J'aimerai mes frères. Ce ne sont plus des promesses d'enfance. Ni l'espoir d'échapper à la vieillesse et à la mort. Dieu fait ma force, et je loue Dieu.

L'ennui n'est plus mon amour. Les rages, les débauches, la folie, dont je sais tous les élans et les désastres, - tout mon fardeau est déposé. Apprécions sans vertige l'étendu de mon innocence.

Je ne serais plus capable de demander le réconfort d'une bastonnade. Je ne me crois pas embarqué pour une noce avec Jésus-Christ pour beau-père.

Je ne suis pas prisonnier de ma raison. J'ai dit : Dieu. Je veux la liberté dans le salut : comment la poursuivre ? Les goûts frivoles m'ont quitté. Plus besoin de dévouement ni d'amour divin. Je ne regrette pas le siècle des coeurs sensibles. Chacun a sa raison, mépris et charité : je retiens ma place au sommet de cette angélique échelle de bon sens.

Quant au bonheur établi, domestique ou non... non, je ne peux pas. Je suis trop dissipé, trop faible. La vie fleurit par le travail, vieille vérité : moi, ma vie n'est pas assez pesante, elle s'envole et flotte loin au-dessus de l'action, ce cher point du monde.

Comme je deviens vieille fille, à manquer du courage d'aimer la mort !

Si Dieu m'accordait le calme céleste, aérien, la prière, - comme les anciens saints. - Les saints ! des forts ! les anachorètes, des artistes comme il n'en faut plus !

Farce continuelle ! Mon innocence me ferait pleurer. La vie est la farce à mener par tous.

Assez ! voici la punition. - En marche !

Ah ! les poumons brûlent, les tempes grondent ! la nuit roule dans mes yeux, par ce soleil ! le coeur... les membres...

Où va-t-on ? au combat ? je suis faible ! les autres avancent. Les outils, les armes... le temps ! ...

Feu ! feu sur moi ! Là ! ou je me rends. - Lâches ! - Je me tue ! Je me jette aux pieds des chevaux !

Ah ! ...

- Je m'y habituerai.

Ce serait la vie française, le sentier de l'honneur.

Pour le texte intégral commenté : http://abardel.free.fr/petite_anthologie/mauvais_%20sang_...

Arthur Rimbaud (1854-1891), 1873, par Jef Rosman

07:00 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, Littérature, Peinture, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rimbaud, munch

mardi, 25 juin 2013

Considérations sur la mémoire - Jacqueline de Romilly

Jacqueline de Romilly (1913-2010)

Extraits de Le Trésor des savoirs oubliés, Jacqueline de Romilly, de l'Académie française, 1998, Ed. de Fallois

[...]

A mon âge, je n'écrirai plus beaucoup de livres, mais je puis du moins profiter des trésors de la mémoire, et me laisser guider par elle, à l'aventure. Il m'arrive, depuis que je n'y vois plus, de rester de longs moments immobile, à laisser remonter en moi des souvenirs de toute espèce. Les uns sont personnels, souvenirs de voyages, d'amitiés, de rencontres. D'autres viennent de lectures et parfois je ne sais plus très bien faire le départ entre les gens que j'ai rencontrés dans la vie et ceux que j'ai rencontrés dans les romains. Cela multiplie le nombre des présences qui me font signe. Et, quelle que soit la nature de ces retrouvailles, elles me paraissent douces et émouvantes. Ce sont aussi, à l'occasion, des souvenirs acquis, des faits historiques qui tout à coup me reviennent sans que je sache pourquoi, parfois sous forme de petites rengaines, lointaines et amicales, parfois sous la forme d'imagnes fugitives mais resplendissantes. Il peut y avoir des souvenirs de peintures, ou de représentations dramatiques, tout ce qui m'a un jour traversée et étonnée. Dans ces moments de loisirs, et au terme d'une vie, on se rend très bien compte que ces souvenirs nous reviennent d'eux-mêmes, du fon de l'oublie. Peut-être nous reviennent-ils faussés, modifiés par l'imagination, et dans un grand désordre. Mais ce désordre même possède un charme particulier - comme si le temps soudain cessait de séparer les choses en catégories distinctes et vous les donnait, pour une fois, toutes ensemble. Cela s'appelle sans doute rêver. Mais il ne me déplaît pas qu'après toutes ces petites enquêtes reflétant ma vie professionnelle, avec ce désir qui fut mien de communiquer des connaissances, de les rendre précises, de les rendre suggestives et d'aider les autres à gagner cette clarté d'esprit qui m'a toujours paru si précieuse, je rencontre enfin, au terme du voyage, la rêverie.

[...]

Il est sans doute quelque peu étrange qu'une personne qui n'y voit plus se plaise à des considérations sur ce qui nous permet d'apprendre à voir. Mais ce n'est pas si absurde qu'il y paraît. Depuis que je n'y vois plus, je découvre encore chaque jour les beautés du monde, ses étrangetés, ses laideurs, sa présence - parce que la littérature ne cesse de me les apporter.

> A consulter également : http://www.magazine-litteraire.com/content/rss/article?id=18057

Se procurer l'ouvrage :

Se procurer l'ouvrage :

Le Trésor des savoirs oubliés

Jacqueline de Romilly

1998

De Fallois

220 pages

En poche : http://www.amazon.fr/tr%C3%A9sor-savoirs-oubli%C3%A9s-J-R...

07:00 Publié dans Réflexions, philosophie, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaqueline de romilly, le trésor des savoirs oubliés

lundi, 24 juin 2013

Femmes d'hier pour aujourd'hui - Jean-Claude Kaufmann, Maria Hérédia-De Régnier

Extrait de La femme seule et le prince charmant, Jean-Claude Kaufmann, 2009, Pocket :

pp. 39-41

[...]

Alors que le mode de vie conjugal des bourgeois s'impose comme référence dans presque tous les milieux sociaux, l'essor du travail féminin empêche qu'il puisse être généralisé : les pionnières de l'autonomie sont implicitement porteuses d'un contre-modèle. Souvent malgré elles, car ce ferment subversif ne facilite pas la vie quotidienne. Leur position particulière attire en effet les regards : elles dérangent, et sont suspectées de déviance, la stigmatisation étant la seule façon de dissiper le trouble des gens installés dans les normes du moment.

"Etaient-elles bien des femmes, celles qui sortaient du pré carré de leur sexe ?" (Perrot, 1995, p.45). Tantôt une supposée disgrâce intime, une présumée sécheresse intérieure, sont utilisées pour (dé)classer l'infortunée dans une catégorie disponible : "vieille fille". Tantôt la critique est inverse : la femme trop libre ne saurait être qu'une femme légère. D'ailleurs, le même terme de "femme isolée" désigne à la fois l'ouvrière vivant seule et la prostituée clandestine (Scott, 1990). Soupçon insupportable en cette époque de rigueur morale. D'autant qu'il faut aussi lutter contre soi : cette vie plus légère, plus sensuelle, est effectivement à portée de la main, en un moment où, sous le puritanisme de surface, les corps découvrent en secret de nouveaux désirs (Corbin, 1987).

La célibataire fortement investie dans son métier, telle l'institutrice, compose donc pour se défendre un personnage caractéristique : chignon serré et gorge strictement toilée. Tout en refusant l'autre stéréotype, elle impose son aisance, sa liberté de ton et surtout son élégance (dentelles fines, discrètes et autres renards argentés), qui la distinguent de la vieille fille rabougrie, acariâtre, qui "sent le rance" (Perrot, 1984, p.300). Entre les deux catégories proposées, qu'elle refuse, elle s'affirme comme quelqu'un d'autre, une figure sociale encore mal identifiée, en voie de définition.

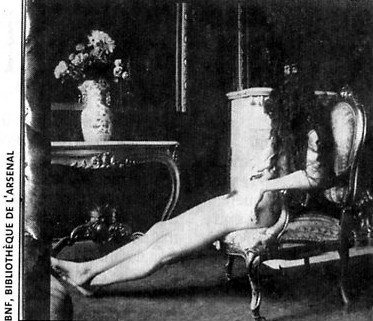

Marie de Heredia-de Régnier (1875-1963)

poëtesse fille du poëte José-Maria de Hérédia (1842-1905)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Heredia

La vendeuse de grand magasin, davantage hésitante entre métier et mariage (à la différence de l'institutrice, son célibat est généralement provisoire), choisit une option un peu différente. Ce qui lui fait le plus peur étant d'être taxée de vieille fille, son élégance est plus colorée, plus parfumée, plus charmeuse, au risque de tomber dans l'autre stéréotype. Pourtant, elle parvient souvent à maintenir l'équilibre, et rejoint la figure de la femme autonome (ni vieille fille ni femme légère) qui tend à s'installer dans le paysage social.

Marie de Heredia-de Régnier (1875-1963)

Bien sûr, il y eut aussi de vraies "vieilles filles" et de vraies femmes galantes. Mais relativement peu nombreuses, ces catégories extrêmes étant abusivement grossies dans les mentalités par effet d'amalgame. Les femmes savantes par exemple furent systématiquement moquées et suspectées de sécheresse de coeur, taxées de "vieilles filles". Alors qu'elles étaient souvent des aventurières à leur manière, engagées corps et âme dans une trajectoire très personnelle (Flahault, 1996). Quant aux femmes légères, un abîme sépare la prostitution de la liberté de moeurs.

Marie de Heredia-de Régnier (1875-1963)

Prenez les grisettes, ces jeunes couturières du Quartier latin dont le mode de vie fut violemment rejeté par la morale. Elles vivaient insouciantes, pour la coquetterie, la gaieté et l'amour, emportées par les manières nouvelles apprises auprès des bourgeoises, enfiévrées par l'art des étudiants de leur faire la cour sur un mode romanesque (Guillais-Maury, 1984). Comment après cela se résoudre au mariage avec des hommes de leur milieu, à sombrer dans l'univers noir qui était celui du monde ouvrier au XIXe siècle ? Elles préférèrent les sonnets, les mots doux et les caresses, quitte à se perdre d'une autre manière, dans une vieillesse de solitude et de misère (passé le temps de la jeunesse en effet, les Princes charmants abandonnaient leurs amoureuses d'opérette pour se marier). Alors, femmes légères les grisettes ? Certes. Mais aussi d'une certaine façon femmes autonomes, refusant de se résigner à une vie sans éclat et sans élan, imaginant leur histoire selon leurs rêves le temps d'un printemps, inventant des formes conjugales devenues aujourd'hui légitimes.

Marie de Heredia-de Régnier (1875-1963)

La grisette cherchait un nouveau code amoureux. Désespérément : le XIXe siècle n'a pas les moyens de ses idées révolutionnaires. L'époque est au contraire au durcissement de la norme matrimoniale. Les utopies qui fleurissent sont à contre-courant, condamnées à rester dans les livres ou à se limiter à quelques expérimentations marginales. Pourtant quelles audaces dans les pensées ! Le couple marié comme fondement de la société est le premier visé par les plus radicaux. Dans Le Nouveau Monde amoureux, Charles Fourier se fait le chantre d'une libération des désirs et d'une sexualité vagabonde, qu'il souhait voir s'épanouir dans ses phalanstères. [...]

Se procurer l'ouvrage :

Se procurer l'ouvrage :

La femme seule et le prince charmant

Jean-Claude Kaufmann

2009

350 pages

07:00 Publié dans Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude kaufmann, degas, maria hérédia, marie de régnier, femme seule, prince charmant

vendredi, 21 juin 2013

Théophile Gautier

Autobiographie, 1867 :

Au premier coup d'oeil, cela semble bien simple de rédiger des notes sur sa propre vie. On est, on le croit du moins, à la source des renseignements, et l'on serait mal veni ensuite de se plaindre de l'inexactitudes des biographes. " Connais-toi toi-même " est un bon conseil philosophique, mais plus difficile à suivre qu'on ne pense, et je découvre à mon embarras que je ne suis pas aussi bien informé sur mon propre compte que je me l'imaginais. Le visage qu'on regarde le moins est son visage à soi. Mais enfin, j'ai promis, il faut que je m'exécute.

Théophile Gautier (1811-1872)

Diverses notices me font naître à Tarbes, le 31 août 1808. Cela n'a rien d'important, mais la vérité est que je suis venu dans ce monde où je devais tant faire de copie, le 31 août 1811, ce qui me donne un âge encore assez respectable pour m'en contenter. On a dit aussi que j'avais commencé mes études en cette ville et que j'étais entré en 1822, pour les finir, au collège Charlemagne. Les études que j'ai pu faire à Tarbes se bornent à peu de choses, car j'avais trois ans quand mes parents m'emmmenèrent à Paris à mon grand regret, et je ne suis retourné à mon lieu de naissance qu'une seule fois pour y passer vingt-quatre heure, il y a six ou sept ans. Chose singulière pour un enfant si jeune, le séjour de la capitale me causa une nostalgie assez intense pour m'amener à des idées de suicide. Après avoir jeté mes joujoux par la fenêtre j'allais les suivre, si, heureusement ou malheureusement, on ne m'avait retenu par ma jaquette. On ne parvenait à m'endormir qu'en me disant qu'il fallait se reposer pour se lever de grand matin et retourner là-bas. Comme je ne savais que le patois gascon, il me semblait que j'étais en terre étrangère, et une fois, au bras de ma bonne, entendant des soldats qui passaient parler cette langue, pour moi la maternelle, je m'écriai : " Allons-nous-en avec eux, ceux-là sont des nôtres ! "

Cette impression ne s'est pas tout à fait effacée, et quoique, sauf le temps des voyages, j'aie passé toute ma vie à Paris, j'ai gardé un fond méridional. Mon père, du reste, était né dans le Comtat-Venaissin, et malgré une excellente éducation, on pouvait reconnaître à son accent l'ancien sujet du pape. On doute parfois de la mémoire des enfants. La mienne était telle, et la configuration des lieux s'y était si bien gravée qu'après plus de quarante ans j'ai pu reconnaître dans la rue qui mène au Mercadieu la maison où je naquis. Le souvenir des silhouettes de montagnes bleues qu'on découvre au bout de chaque ruelle et des ruisseaux d'eaux courantes qui, parmi les verdures, sillonnent la ville en tout sens, ne m'est jamais sorti de la tête et m'a souvent attendri aux heures songeuses.

Pour en finir avec ces détails puérils, j'ai été un enfant doux, triste et malingre, bizarrement olivâtre, et d'un teint qui étonnait mes jeunes camarades roses et blancs. Je ressemblais à quelque petit Espagnol de Cuba, frileux et nostalgique, envoyé en France pour faire son éducation. J'ai su lire à l'âge de cinq ans, et depuis ce temps je puis dire comme Apelles, nulla dies since lineâ. A ce propos, qu'on me permette de placer une courte anecdote.

Il y avait cinq ou six mois qu'on me faisait épeler sans grand succès ; je mordais fort mal au ba, be, bi, bo, bu, lorsqu'un jour de l'an le chevalier de Port de Guy, dont parle Victor Hugo dans les Misérables, et qui portait les cadavres de guillotinés avec l'évêque de ***, me fit cadeau d'un livre fort proprment relié et doré sur tranche et me dit : " Garde-le pour l'année prochaine, puisque tu ne sais pas encore lire. - Je sais lire, " répondis-je, pâle de colère et bouffi d'orgueil. J'emportai rageusement le volume dans un coin, et je fis de tels efforts de volonté et d'intelligence que je le déchiffrai d'un bout à l'autre et que je racontai le sujet au chevalier à sa première visite.

Ce livre c'était Lydie de Gersin. Le sceau mystérieux qui fermait pour moi les bibliothèques était rompu. Deux choses m'ont toujours épouvanté, c'est qu'un enfant apprît à parler et à lire : avec ces deux clefs qui ouvrent tout, le reste n'est rien. L'ouvrage qui fit sur moi le plus d'impression, ce fut Robinson Crusoe. J'en devins comme fou, je ne rêvais plus qu'île déserte et vie libre au sein de la nature, et me bâtissais, sous la table du salon, des cabanes avec des bûches où je restais enfermé des heures entières. Je ne m'intéressais qu'à Robinson seul, et l'arrivée de Vendredi rompait pour moi tout le charme.

Plus tard, Paul et Virginie me jetèrent dans un enivrement sans pareil, que ne me causèrent, lorsque je fus devenu grand, ni Shakspeare, ni Goëthe, ni lord Byron, ni Walter Scott, ni Chateaubriand, ni Lamartine, ni même Victor Hugo, que toute la jeunesse adorait à cette époque. A travers tout cela, sous la direction de mon père, fort bon humaniste, je commençais le latin, et à mes heures de récréation je faisais des vaisseaux correctement gréés, d'après les eaux-fortes d'Ozanne, que je copiais à la plume pour mieux me rendre compte de l'arrangement des cordages. Que d'heures j'ai passées à façonner une bûche et à la creuser avec du feu à la façon des sauvages ! Que de mouchoirs j'ai sacrifiés pour en faire des voiles ! Tout le monde croyais que je serais marin, et ma mère se désespérait par avance d'une vocation qui dans un temps donné devait m'éloigner d'elle. Ce goût enfantin m'a laissé la connaissances de tous les termes techniques de marine. Un de mes bâtiments, les voiles bien orientées, le gouvernail fixé dans une direction convenable, eut la glore de traverser tout seul la Seine en amon du pont d'Austerlitz. Jamais triomphateur romain ne fut plus fier que moi.

Aux vaisseaux succédèrent les théâtres en bois et en carton, dont il fallait peindre les décors, ce qui tournait mes idées vers la peinture. J'avais attrapé une huitaine d'années et l'on me mit au collège Louis le Grand, où je fus saisi d'un désespoir sans égal que rien ne put vaincre. La brutalité et la turbulence de mes petits compagnons de bagne me faisait horreur. Je mourrais de froid, d'ennui et d'isolement entre ces grands murs tristes, où, sous prétexte de me briser à la vie de collège, un immonde chien de cour s'était fait mon bourreau. Je conçus pour lui une haine qui n'est pas éteinte encore. S'il m'apparaissait reconnaissable après ce long espace de temps, je lui sauterais à la gorge et je l'étranglerais. Toutes les provisions que ma mère m'apportait restaient empilées dans mes poches et y moisissaient. Quant à la nourriture du réfectoire, mon estomac ne pouvait la supporter ; je dépérissais si visiblement que le proviseur s'en alarma : j'étais là-dedans comme une hirondelle prise qui ne veut plus manger et meurt. On était du reste très-content de mon travail, et je promettais un brillant élève si je vivais. Il fallut me retirer eet j'achevai le reste de mes études à Charlemagne, en qualité d'externe libre, titre dont j'étais entièrement fier, et que j'avais soin d'écrire en grosse lettres au coin de ma copie.

Mon père me servait de répétiteur, et c'est lui qui fut en réalité mon seul maître. Si j'ai quelque instruction et quelque talent, c'est à lui que je les dois. Je fus assez bon élève, mais avec des curiosités bizarres, qui ne plaisaient pas toujours aux professeurs. Je traitais les sujets de vers latins dans tous les mètres imaginables, et je me plaisais à imiter les styles qu'au collège on appelle la décadence. J'étais souvent taxé de barbarie et d'africanisme, et j'en étais charmé comme d'un compliment. je fis peu d'amis sur les bancs, excepté Eugène de Nully et Gérard de Nerval, déjà célèbre à Charlemagne par ses odes nationales, qui étaient imprimées.

Outre mes vers latins décadents, j'étudiais les vieux auteurs français, Villon et Rabelais surtout, que j'ai sus par coeur, je dessinais et je m'essayais à faire des vers français ; la première pièce dont je me souvienne était le Fleuve Scamandre, inspirée sans doute par le tableau de Lancrenon, des traductions du Musée, de l'Anthologie grecque, et plus tard un poëme de l'enlèvement d'Hélène, en vers de dix pieds. Toutes ces pièces se sont perdues. il n'y a pas grand mal. Une cuisinière moins lettrée que la Photis de Lucien en flamba des volailles, ne voulant pas employer du papier blanc à cet usage. De ces années de collège il ne me reste aucun souvenir agréable et je ne voudrais pas les revivre.

Pendant que je faisais ma rhétorique, il me vint une passion, celle de la nage, et je passais à l'école Petit tout le temps que me laissait les classes. Parfois même, pour parler le langage des collégiens, je filais, et passais toute la journée dans la rivière. Mon ambition était de devenir un caleçon rouge. C'est la seule de mes ambitions qui ait été réalisée. En ce temps-là, je n'avais aucune idée de me faire littérateur, mon goût me portait plutôt vers la peinture, et avant d'avoir fini ma philosophie j'étais entré chez Rioult, qui avait son atelier rue Saint-Antoine, près du temple protestant, à proximité de Charlemagne : ce qui me permettait d'aller à la classe après la séance. Rioult était un homme d'une laideur bizarre et spirituelle, qu'une paralysie forçait, comme Jouvenet, à peindre de la main gauche, et qui n'en était pas moins adroit. A ma première étude il me trouva plein de "chic", accusation au moins prématurée. La scène si bien racontée dans l'Affaire Clémenceau se joua pour moi sur la table de pose et le premier modèle de femme ne me parut pas beau et me désappointa singulièrement, tant l'art ajoute à la nature la plus parfaite. C'était cependant une très-jolie fille, dont j'appréciai plus tard, par comparaison, les lignes élégantes et pures ; mais d'après cette impression, j'ai toujours préféré la statue à la femme et le marbre à la chair. Mais études de peintures me firent apercevoir d'un défaut que j'ignorais, c'est que j'avais la vue basse. quand j'étais au premier rang, cela allait bien, mais quand le tirage des places reléguait mon chevalet au fond de la salle, je n'ébauchais plus que des masses confuses.

Je demeurais alors avec mes parents à la place Royale, n° 8, dans l'angle de la rangée d'arcades où se trouvait la mairie. Si je note ce détail, ce n'est pas pour indiquer à l'avenir une de mes demeures. Je ne suis pas de ceux dont la postérité signalera les maisons avec un buste ou une plaque de marbre. Mais cette circonstance influa beaucoup sur la direction de ma vie. Victor Hugo, quelque temps après la révolution de Juillet, était venu loger à la place Royale, au n° 6, dans la maison en retour d'équerre. On pouvait se parler d'une fenêtre à l'autre. J'avais été présenté à Hugo, rue Jean Goujon, par Gérard et Pétrus Borel, le licanthrope, Dieu sait avec quels tremblements et quelles angoisses Je restai plus d'une heure assis sur les marches de l'escalier avec mes deux cornacs, les priant d'attendre que je fusse un peu remis.

Hugo était alors dans toute sa gloire et son triomphe. Admis devant le Jupiter romantique, je ne sus pas même dire comme Henri Heine devant Goëthe :

"Que les prunes étaient bonnes pour la soif sur le chemin d'Iéna à Weimar."

Mais les dieux et les rois ne dédaignent pas ces effarements de timidité admirative. Ils aiment assez qu'on s'évanouisse devant eux. Hugo daigna sourire et m'adresser quelques paroles encourageantes. C'était à l'époque des répétitions d'Hernani. Gérard et Pétrus se portèrent mes garants, et je reçus un de ces billets rouges marqués avec une griffe de la fière devise espagnole hierro (fer). On pensait que la représentation serait tumultueuse, et il fallait des jeunes gens enthousiastes pour soutenir la pièce. Les haines entre classiques et romantiques étaient aussi vives que celles des guelfes et des gibelins, des gluckistes et des piccinistes. Le succès fut éclatant comme un orage, avec sifflement des vents, éclairs, pluie et foudre. Toute une salle soulevée par l'admiration frénétique des uns et la colère opiniâtre des autres Ce fut à cette représentation que je vis pour la première fois Mme Emile de Girardin, vêtue de bleu, les cheveux roulés en longue spirale d'or comme dans le portrait d'Hersent. Elle applaudissait le poëte pour son génie, on l'applaudit pour sa beauté. A dater de là, je fus considéré comme un chaud néophyte, et j'obtins le commandement d'une petite escouade à qui je distribuais des billets rouges. On a dit et imprimé qu'aux batailles d'Hernani j'assommais les bourgeois récalcitrants avec mes poings énormes. Ce n'était pas l'envie qui me manquait, mais les poings. J'avais dix-huit ans à peine, j'étais frêle et délicat, et je gantais sept et un quart. Je fis depuis toutes les grandes campagnes romantiques. Au sortir du théâtre, nous écrivions sur les murailles « Vive Victor Hugo » pour propager sa gloire et ennuyer les Philistins. Jamais Dieu ne fut adoré avec plus de ferveur qu'Hugo. Nous étions étonnés de le voir marcher avec nous dans la rue comme un simple mortel, et il nous semblait qu'il n'eût dû sortir par la ville que sur un char triomphal traîné par un quadrige de chevaux blancs, avec une Victoire aîlée suspendant une couronne d'or au-dessus de sa tête. À vrai dire, je n'ai guère changé d'idée, et mon âge mûr approuve l'admiration de ma jeunesse.

A travers tout cela, je faisais des vers, et il y en eut bientôt assez pour former un petit volume entremêlé de pages blanches et d'épigraphes bizarres en toutes sortes de langues que je ne savais pas, selon la mode du temps. Mon père fit les frais de la publication, Rignoux m'imprima, et avec cet à-propos et ce flair des commotions politiques qui me caractérisent, je parus au passage des Panoramas, à la vitrine de Marie, éditeur, juste le 28 juillet 1830. On pense bien, sans que je le dise, qu'il ne se vendit pas beaucoup d'exemplaires de ce volume à couverture rose, intitulé modestement Poésies.

Le voisinage de l'illustre chef romantique rendit mes relations avec lui et avec l'école naturellement plus fréquentes. Peu à peu je négligeai la peinture et me tournai vers les idées littéraires. Hugo m'aimait assez et me laissait asseoir comme un page familier sur les marches de son trône féodal. Ivre d'une telle faveur, je voulus la mériter, et je rimai la Légende d'Albertus que je joignis avec quelques autres pièces à mon volume sombré dans la tempête, et dont l'édition me restait presque entière ; à ce volume, devenu rare, était jointe une eau-forte ultra-excentrique de Célestin Nanteuil. Ceci se passait vers, 1833. Le surnom d'Albertus me resta et l'on ne m'appelait guère autrement dans ce qu'Alfred de Musset appelait la grande boutique romantique. Chez Victor, je fis la connaissance d'Eugène Renduel, le libraire à la mode, l'éditeur au cabriolet d'ébène et d'acier. Il me demanda de lui faire quelque chose, parce que, disait-il, il me trouvait « drôle » Je lui fis les Jeunes France, espèce de précieuses ridicules du romantisme, puis Mademoiselle de Maupin, dont la préface souleva les journalistes, que j'y traitais fort mal. Nous regardions, en ce temps-là, les critiques comme des cuistres, des monstres, des eunuques et des champignons. Ayant vécu depuis avec eux, j'ai reconnu qu'ils n'étaient pas si noirs qu'ils en avaient l'air, étaient assez bons diables et même ne manquaient pas de talent.

J'avais, vers cette époque, quitté le nid paternel, et demeurais impasse du Doyenné, où logeaient aussi Camille Rogier, Gérard de Nerval et Arsène Houssaye, qui habitaient ensemble un vieil appartement dont les fenêtres donnaient sur des terrains pleins de pierres taillées, d'orties et de vieux arbres. C'était la Thébaïde au milieu de Paris. C'est rue du Doyenné, dans ce salon où les rafraîchissements étaient remplacés par des fresques, que fut donné ce bal costumé qui resta célèbre, et où je vis pour la première fois ce pauvre Roger de Beauvoir, qui vient de mourir après de si longues souffrances, dans tout l'éclat de son succès, de sa jeunesse et de sa beauté. Il portait un magnifique costume vénitien à la Paul Véronèse grande robe de damas vert-pomme, ramagé d'argent, toquet de velours nacarat et maillot rouge en soie, chaîne d'or au col ; il était superbe, éblouissant de verve et d'entrain, et ce n'était pas le vin de Champagne qu'il avait bu chez nous qui lui donnait ce pétillement de bons mots. Dans cette soirée, Edouard Ourliac, qui plus tard est mort dans des sentiments de profonde dévotion, improvisait avec une âpreté terrible et un comique sinistre, ces charges amères où perçait déjà le dégoût du monde et des ridicules humains.

Dans ce petit logement de la rue du Doyenné, qui n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir, J. Sandeau vint nous chercher de la part de Balzac pour coopérer à la Chronique de Paris, où nous écrivîmes la Morte amoureuse et la Chaîne d'or ou l'Amant partagé, sans compter un grand nombre d'articles de critique. Nous faisions aussi à la France littéraire, dirigée par Charles Malo, des esquisses biographiques delà plupart des poètes maltraités dans Boileau, et qui furent réunies sous le titre de Grotesques. A peu près vers ce temps (1836), nous entrâmes à La Presse, qui venait de se fonder, comme critique d'art. Un de nos premiers articles fut une appréciation des peintures d'Eugène Delacroix à la Chambre des députés. Tout en vaquant à ces travaux, nous composions un nouveau volume de vers la Comédie de la mort, qui parut en 1838. Fortunio, qui date à peu près de cette époque, fut inséré d'abord au Figaro sous forme de feuilletons qui se détachaient du journal et se pliaient en livre.

Là finit ma vie heureuse, indépendante et primesautière. On me chargea du feuilleton dramatique de la Presse, que je fis d'abord avec Gérard et ensuite tout seul pendant plus de vingt ans. Le journalisme, pour se venger de la préface de Mademoiselle de Maupin, m'avait accaparé et attelé à sa besogne. Que de meules j'ai tournées, que de seaux j'ai puisés à ces norias hebdomadaires ou quotidiennes, pour verser de l'eau dans le tonneau sans fond de la publicité J'ai travaillé à la Presse, au Figaro, à la Caricature, au Musée des Familles, à la Revue de Paris, à la Revue des Deux-Mondes, partout où l'on écrivait alors. [...]

J'aimais beaucoup les cathédrales, sur la foi de Notre-Dame de Paris, mais la vue du Parthénon m'a guéri de la maladie gothique, qui n'a jamais été bien forte chez moi. J'ai écrit un Salon d'une vingtaine d'articles, toutes les années d'exposition à peu près, depuis 1837, et je continue, au Moniteur, la besogne de critique d'art et de théâtre que je faisais à la Presse. J'ai eu plusieurs ballets représentés à l'Opéra, entre autres Giselle et la Péri, où Carlotta Grisi conquit ses aîles de danseuse ; à d'autres théâtres, un vaudeville, deux pièces en vers : le Tricorne enchanté et Pierrot posthume ; à l'Odéon, des prologues et des discours d'ouverture. Un troisième volume de vers, Émaux et camées, a paru en 1852, pendant que j'étais à Constantinople. Sans être romancier de profession, je n'en ai pas moins bâclé, en mettant à part les nouvelles, une douzaine de romans les Jeunes France, Mademoiselle de Maupin, Fortunio, les Roués innocents, Militona, la Belle Jenny, Jean et Jeannette, Avatar, Jettatura, le Roman de la momie, Spirite, le Capitaine Fracasse, qui fut longtemps ma « Quinquengrogne (1), » lettre de change de ma jeunesse payée par mon âge mûr. Je ne compte pas une quantité innombrable d'articles sur toutes sortes de sujets. En tout quelque chose comme trois cents volumes, ce qui fait que tout le monde m'appelle paresseux et me demande à quoi je m'occupe. Voilà, en vérité, tout ce que je sais sur moi.

A consulter pour le texte intégral : http://www.litteratureaudio.com/livres-audio-gratuits-mp3...

07:03 Publié dans Ecrits, Littérature, Portraits de personnalités, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 21 mai 2013

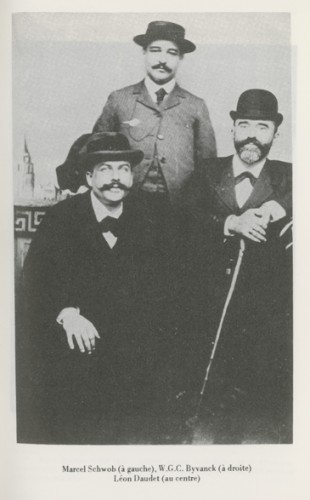

The-blue-pipe - VIII - and she is soon to be mine - Marcel Schwob

Marcel Schwob (1867-1905)

Extrait de Les portes de l'Opium, Marcel Schwob :

O just, subtle and mighty opium !...

THOMAS DE QUINCEY.

Je fus toujours l'ennemi d'une vie réglée comme celle de tous les autres. La monotonie persistante des actions répétées et habituelles m'exaspérait. Mon père m'ayant laissé la disposition d'une énorme fortune, je n'eus point le désir de vivre en élégant. Les hôtels somptueux ni les attelages de luxe ne m'attiraient ; non plus les chasses forcenées ou la vie indolente des villes d'eaux ; le jeu ne présentait que deux alternatives à mon esprit agité : c'était trop peu. Nous étions arrivés dans un temps extraordinaire où les romanciers nous avaient montré toutes les faces de la vie humaine et tous les dessous des pensées. On était lassé de bien des sentiments avant de les avoir éprouvés ; plusieurs se laissaient attirer vers un gouffre d'ombres mystiques et inconnues ; d'autres étaient possédés par la passion de l'étrange, par la recherche quintessenciée de sensations nouvelles ; d'autres enfin se fondaient dans une large pitié qui s'étendait sur toutes choses.

Ces poursuites avaient créé en moi une curiosité extravagante de la vie humaine. J'éprouvais le désir douloureux de m'aliéner à moi-même, d'être souvent soldat, pauvre, ou marchand, ou la femme que je voyais passer, secouant ses jupes, ou la jeune fille tendrement voilée qui entrait chez un pâtissier : elle relevait son voile à demi, mordait dans un gâteau, puis, versant de l'eau dans un verre, elle restait, la tête penchée.

Ainsi il est facile de comprendre pourquoi je fus hanté par la curiosité d'une porte. Il y avait dans un quartier éloigné un haut mur gris, percé d'yeux grillés à de grandes hauteurs, avec de fausses fenêtres pâlement dessinées par places. Et au bas de ce mur, dans une position singulièrement inégale, sans qu'on pût savoir ni pourquoi, ni comment, loin des trous grillés, on voyait une porte basse, en ogive, fermée d'une serrure à longs serpents de fer et croisée de traverses vertes. La serrure était rouillée, les gonds étaient rouillés ; dans la vieille rue abandonnée, les orties et les ravenelles avaient jailli par bouquets sous le seuil, et des écailles blanchâtres se soulevaient sur la porte comme sur la peau d'un lépreux.

Derrière, y avait-il des êtres vivants ? Et quelle insolite existence devaient-ils mener, s'ils passaient les journées à l'ombre de ce grand mur gris, cloîtrés du monde par la petite porte basse qu'on ne voyait jamais ouverte ! D'heure en heure mes promenades inactives me ramenaient dans cette rue silencieuse, et j'interrogeais la porte comme un problème.

Un soir que j'errais dans la foule, cherchant de curieuses figures, je remarquai un vieux petit homme qui tressautait en marchant. Il avait un foulard rouge pendant de sa poche, et il frappait le pavé d'une canne tordue, en ricanant. Sous le gaz, sa figure, semblait barrée d'ombre, et les yeux y étincelaient de lueurs si verdâtres que je fus invinciblement ramené à l'idée de la porte: dans l'instant je devins sûr qu'il y avait entre lui et elle quelque relation.

Je suivis cet homme. Je ne puis pas dire qu'il ait rien fait pour cela. Mais il m'était impossible d'agir autrement, et quand il parut au bout de la rue abandonnée où était la porte, je fus illuminé de ce pressentiment soudain qui vous fait saisir, comme dans un éclair du temps, qu'on sait ce qui va se passer. Il frappa deux ou trois coups ; la porte roula sur ses gonds rouillés sans grincer. Je n'hésitai pas, et je m'élançai ; mais je trébuchai sur les jambes d'un mendiant que je n'avais pas vu, et qui s'était assis le long du mur. Il avait sur les genoux une écuelle de terre et une cuillère d'étain à la main ; levant son bâton, il me maudit d'une voix rauque, lorsque la porte se referma silencieusement sur moi.

J'étais dans un immense jardin sombre, où les herbes folles et les plantes sauvages poussaient à hauteur de genoux. La terre était détrempée, comme par des pluies continuelles ; elle paraissait de glaise, tant elle s'attachait aux pas. Tâtonnant dans l'obscurité vers le bruit mat du vieux qui avançait, je vis bientôt poindre une éclaircie ; il y avait des arbres où pendaient des lanternes de papier faiblement éclairées, donnant une lumière roussâtre, diffuse ; et le silence était moins profond, car le vent semblait respirer lentement dans les branches.

En approchant, je vis que ces lanternes étaient peintes de fleurs orientales et qu'elles dessinaient en l'air les mots :

MAISON D'OPIUM

Devant moi se dressait une maison blanche, carrée avec des ouvertures étroites et longues d'où sortait une lente musique grinçante de cordes, coupée de battements, et une mélopée de voix rêveuses. Le vieux se tenait sur le seuil, et, agitant gracieusement son foulard rouge, il m'invitait du geste à entrer.

J'aperçus dans le couloir une mince créature jaune, vêtue d'une robe flottante ; vieille aussi, avec la tête branlante et la bouche édentée - elle me fit entrer dans une pièce oblongue, tendue de soie blanche. Sur les tentures des raies noires s'élevaient verticalement, croissant jusqu'au plafond. Puis il y eut devant moi un jeu de tables de laque, rentrant les unes dans les autres, avec une lampe de cuivre rouge ou une fine flamme filait, un pot de porcelaine plein d'une pâte grisâtre, des épingles, trois ou quatre pipes à tige de bambou, à fourneau d'argent. La vieille femme jaune roula une boulette, la fit fondre à la flamme autour d'une épingle, et, la plantant avec précaution dans le fourneau de la pipe, elle y tassa plusieurs rondelles. Alors, sans réflexion, j'allumai, et je tirai deux bouffées d'une fumée âcre et vénéneuse qui me rendit fou.

Car je vis passer devant mes yeux aussitôt, bien qu'il n'y eût eu aucune transition, l'image de la porte et les figures bizarres du vieux homme au foulard rouge, du mendiant à l'écuelle et de la vieille à la robe jaune. Les raies noires se mirent à grandir en sens inverse vers le plafond, et à diminuer vers le plancher, dans une sorte de gamme chromatique de dimensions qu'il me semblait entendre résonner dans mes oreilles. Je perçus le bruit de la mer et des vagues qui se brisent, chassant l'air des grottes rocheuses par des coups sourds. La chambre changea de direction sans que j'eusse l'impression d'un mouvement ; il me parut que mes pieds avaient pris la place de ma tête et que j'étais couché sur le plafond. Enfin il y eut en moi un anéantissement complet de mon activité ; je désirai rester ainsi éternellement et continuer à éprouver.

C'est alors qu'un panneau glissa dans la chambre, par où entra une jeune femme comme je n'en avais jamais vu. Elle avait la figure frottée de safran et les yeux attirés vers les tempes ; ses cils étaient gommés d'or et les conques de ses oreilles délicatement relevées d'une ligne rose. Ses dents, d'un noir d'ébène, étaient constellées de petits diamants fulgurants et ses lèvres étaient complètement bleuies. Ainsi parée, avec sa peau épicée et peinte, elle avait l'aspect et l'odeur des statues d'ivoire de Chine, curieusement ajourées et rehaussées de couleurs bariolées. Elle était nue jusqu'à la ceinture ; ses seins pendaient comme deux poires et une étoffe brune guillochée d'or flottait sur ses pieds.

Le désir d'étrangeté qui me tenait devint alors si violent que je me précipitai vers cette femme peinte en l'implorant : chacune des couleurs de son costume et de sa peau semblait à l'hyperesthésie de mes sens un son délicieux dans l'harmonie qui m'enveloppait ; chacun de ses gestes et les poses de ses mains étaient comme des parties rythmées d'une danse infiniment variée dont mon intuition saisissait l'ensemble.

Et je lui disais, en la suppliant : - Fille de Lebanon, si tu es venue à moi des profondeurs mystérieuses de l'Opium, reste, reste... mon coeur te veut. Jusqu'à la fin de mes jours je me nourrirai de l'impréciable drogue qui te fait paraître à mes yeux. L'opium est plus puissant que l'ambroisie, puisqu'il donne l'immortalité du rêve, non plus la misérable éternité de la vie ; plus subtil que le nectar, puisqu'il crée des êtres si étrangement brillants ; plus juste que tous les dieux, puisqu'il réunit ceux qui sont faits pour s'aimer !

«Mais si tu es femme née de chair humaine, tu es mienne - pour toujours - car je veux donner tout ce qui est à moi pour te posséder...»

Elle fixa sur moi ses yeux miroitants entre les cils d'or, s'approcha lentement et s'assit dans une pose douce qui faisait battre mon coeur. «Est-il vrai ? murmura-t-elle. Donnerais-tu ta fortune pour m'avoir ?» - Elle secoua la tête avec incrédulité.

Je vous dis que la folie me tenait. Je saisis mon carnet de chèques - je le signai en blanc et je le lançai dans la chambre - il rebondit sur le parquet. «Hélas ! dit-elle - aurais-tu le courage d'être mendiant pour être à moi ? Il me semble que je t'aimerais mieux ; dis - veux-tu ?» - Elle me déshabillait légèrement. [...]

> Pour le texte intégral et la fin du récit : http://www.bmlisieux.com/litterature/schwob/portopiu.htm

> Pour d'autres texte de Marcel Schwob en audiolivres : http://www.litteratureaudio.com/livres-audio-gratuits-mp3...

07:00 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pipe, tabac, fumer, marcel schwob, schwob, léon daudet, byvanck, opium

samedi, 11 mai 2013

L'arnacoeur

¤ ¤ ¤

En bonus de fin : deux interviews et quizz.

¤ ¤ ¤

Romain Duris, "l'arnacoeur", caché dans les robes de mariées

Film : L'arnacoeur (2010, durée 1h45)

Réalisateur : Pascal Chaumeil

Alex Lippi l'arnacoeur (Romain Duris), Mélanie sa soeur et complice femme (Julie Ferrier), Marc son beau-frère et complice homme (François Damiens), Dutour (Jean-Yves Lafesse), Goran aux gros bras (Jean-Marie Paris)

La cible : Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris.

L'arnacoeur : T'excuser de quoi ? De m'avoir embrassé ? Ca fait une éternité que je me suis pas senti autant vivant. Et c'est grâce à toi. J'suis ailleurs. J'suis trop loin. J'peux plus tomber amoureux. Mais toi tu mérites le meilleur.

La cible : Merci.

Dutour : Ca fait combien de temps ?

Alex : Treize ans, Dutour.

Dutour : C'est quand même dommage que t'aies arrêté la boxe, t'avais une sacrée droite. Tout ça pour une petite défaite. T'as fait beaucoup de peine à ton père. C'était un grand bonhomme, ton père. Sévère mais juste.

Alex : Ouais, surtout sévère.

Dutour : Comment va ta mère ?

Alex : Elle s'occupe de ses chiens.

Dutour : Voici Juliette Van Der Becq, la fille du grossiste en fleurs.

Alex : Trente ans, 1m65, taille 36, études supérieures, rapport au père conflictuel, elle est sportive, et pour se donner bonne conscience, elle déteste l'injustice.

Dutour : On m'a pas menti. T'es très fort. Lui, c'est son petit ami. Tu as dix jours pour mettre fin à leur relation.

Alex : Trop court. Il me faut plus de temps.

Dutour : Impossible.

Alex : J'peux savoir pourquoi ?

Dutour : Parce que dans dix jours ils se marient.

Mélanie : Bon alors, le topo. Si Dieu devait choisir un couple pour recréer l'humanité, à mon avis, ça serait celui-là.

Alex : Rien que ça. Allez, on va gratter un peu.

Mélanie : Ah non mais attends, je les ai vus. Ils s'aiment comme jamais j'ai vu des gens s'aimer. Pour te dire, il lui écrit des lettres d'amour parfumées, après trois ans de relation. C'est sûr que... parfumer des mails, c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas ?

Alex : Bon allez Jonathan, balance-moi ses défauts.

Marc : Issu d'une illustre famille d'argentiers londoniens, Jonathan sort major d'Oxford à 26 ans. De là, il part faire de l'humanitaire en Asie. De retour à Londres, monsieur joint l'utile à l'agréable... en créant une banque alimentaire qui nourrit plus de 10 millions d'enfants à travers le monde. Ca donne une idée. [...] Alors, ses défauts. Ha ! J'ai quelque chose ! Il a un jet. Mais ça veut pas dire qu'il le pilote. C'est un défaut de pas savoir piloter son jet. Non ?

¤ ¤ ¤

Marc : Regarde-moi ce p'tit cul-làaaah...

Mélanie : Gros porc.

Alex : Ca c'est ses défauts ? Elle est fan de George Michael. Elle connaît par coeur Dirty Dancing. Et elle n'a plus de sensibilité à l'épaule droite. C'est une blague ?

Mélanie : Mais t'as oublié qu'elle mangeait du Roquefort au p'tit déj.

Alex : Baaaah, la dingo, elle bouffe du Roquefort au p'tit déj... !

Mélanie : Y'a ça aussi. En 1998, à vingt ans, elle réussit le concours d'entrée à HEC. Et là, sans explication, elle disparaît, sans donner de nouvelles à personne, elle réapparaît un an plus tard, oublie HEC et commence des études d'oenologie.

Alex : Ca c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant cette année ?

Mélanie : Personne n'en sait rien, même son père il sait pas.

Alex : Personne n'en sait rien.

Juliette : Vous êtes marié ?

Alex : J'suis célibataire.

Juliette : Ah, ça m'étonne pas.

Alex : Ca s'voit tant que ça ?

Juliette : Ca se sent. Si vous étiez marié, votre femme vous aurait dit qu'après le Roquefort il faut se laver les dents. A propos, vous ronflez.

Alex : Vous aussi.

Alex : J'vous en supplie, ne partez pas.

Juliette : Pardon ?

Alex : Non ! Ne partez pas. Vous pouvez pas partir comme ça vous marier sur un coup de tête ! Faut... faut réfléchir, faut en parler.

Juliette : Mais j'avance mon mariage de deux jours. C'est rien.

Alex : C'est rien mais... Las Vegas, tout ça, c'est pas bon. C'est surfait. En plus, un mariage sur deux finit par un divorce là-bas. Vous imaginez la catastrophe ?

Juliette : Merci. Au revoir, Alex.

Alex : Ce p'tit grain de folie, Las Vegas, faut oser. En même temps... en même temps... ça va faire beaucoup de peine à vos parents. Moi, j'me suis marié y'a deux ans, et je les ai pas invités, benh ils s'en sont jamais remis. Et puis... ils sont morts. Dead.

Jonathan : Look, I'm really sorry for your loss, but I have to go.

Alex : I... I haven't checked the plane !

Jonathan : Au revoir.

¤ ¤ ¤

Alex : On s'est trompés sur Juliette, on s'est complètement gourrés sur elle. Cette fille, c'est un volcan en sommeil. Elle est en perpétuel contrôle. Elle ment à tout le monde. Pire, elle se ment à elle-même.

Mélanie : Ah, benh ça vous fait un point en commun, ça ! Vous êtes deux gros mythos.

Marc : Bon, concrètement, moi, c'que j'peux faire dans un premier temps...

Alex : Toi, tu fais rien. Moi, j'vais réveiller le volcan.

Mélanie : Ouais, c'est bien ça. Réveille le volcan.

Alex : Dis-moi, la première fois que t'as vu Mélan', tu...

Marc : J'suis tout d'suite tombé amoureux.

Alex : Tout d'suite ?

Marc : Ah oui-oui, ça a été une évidence. Une révélation. J'ai directement su qu'c'était la bonne quand j'l'ai vue. J'ai fait un espèce de sourire figé, j't'explique pas.

Alex : C'est pas un sourire, ça, c'est une tête de con !

Alex : Bonsoir.

Juliette : Insomnie.

Alex : Pareil.

¤ ¤ ¤

Juliette : Si Jonathan te demande, j'étais avec toi toute la nuit, OK ?

Sophie : La sa-lo-pe... Mais t'étais avec qui ?

Juliette : Alex.

Sophie : Tu l'as bourriqué !?

Juliette : Mais non. Non.

Sophie : Tu vas pas faire de connerie, hein ?

Juliette : De quoi tu parles ?

Sophie : Ecoute, ton mec, c'est le prince charmant. Il est pété de thunes en plus. Alors : d'abord tu te maries, et après, tu te tapes tout c'qui bouge. OK ? Crois-moi, si j'étais à ta place, c'est c'que j'ferais.

En couple, il existe trois catégories de femmes, celles qui sont heureuses, celles qui sont malheureuses mais qui assument, et puis il y a celles qui sont malheureuses mais qui ne se l'avouent pas. Cette dernière catégorie de femmes est notre fond de commerce. C'est pour leur venir en aide que nous existons. Notre métier, briser leur couple. Notre objectif, leur ouvrir les yeux. Notre méthode, la séduction. Mais attention, nous brisons leur couple, jamais leur coeur. Mon nom est Alex Lippi, et aujourd'hui, c'est mon coeur que j'ai brisé.

Marc : Il est temps de rentrer.

Alex : On va retrouver nos p'tites vies.

Mélanie : Et toi, Alex, tu vas retrouver quoi ? Tes p'tits mensonges ? Tes aventures éphémères ?

Alex : Merci.

Mélanie : De rien. C'est dommage quand même. Pour une fois qu'une fille te plaît vraiment.

Alex : Hé ouais, mais elle...

Mélanie : Elle quoi !? Elle quoi, Alex !? C'était comment la nuit dernière...

Alex : Un rêve.

Mélanie : Oh, c'est pas très grave. De toute façon, avec ta belle gueule, t'auras pas de mal à retrouver une Sandrine, une Carine, une j'sais-pas... T'auras oublié son prénom une fois que t'auras couché avec elle, alors de toute façon... C'est vrai c'que disait Papa : dès que ça devient difficile, tu te défiles.

Alex : Mais vous commencez à me faire chier avec ça. J'me défile pas ! J'me défile pas !! Faites chier !! Merde !!!

Interview bonus

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&am...

In English gazouillis

http://www.youtube.com/watch?v=JP7VEZwXeis&feature=pl...

> Et maintenant le quizz : http://www.cinefriends.com/quiz/l-arnacoeur/5848/fb

07:00 Publié dans Films français, Les mots des films, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : romain duris, arnacoeur, vanessa paradis, jean-yves lafesse, héléna noguerra