lundi, 11 novembre 2013

Après l'orgie, la simulation par fractale - Jean Baudrillard (il y a plus de vingt ans)

Crédits photographiques Sylvia El Aarabi

Extrait de La Transparence du Mal, 1990, Jean Baudrillard, Galilée (pp 11 à 16) :

S'il fallait caractériser l'état actuel des choses, je dirais que c'est celui d'après l'orgie. L'orgie, c'est tout le moment explosif de la modernité, celui de la libération dans tous les domaines. Libération politique, libération sexuelle, libération des forces productives, libération des forces destructives, libération de la femme, de l'enfant, des pulsions inconscientes, libération de l'art. Assomption de tous les modèles de représentation, de tous les modèles d'anti-représentation. Ce fut une orgie totale, de réel, de rationnel, de sexuel, de critique et d'anti-critique, de croissance et de crise de croissance. Nous avons parcouru tous les chemins de la production et de la surproduction virtuelle d'objets, de signes, de messages, d'idéologies, de plaisirs. Aujourd'hui, tout est libéré, les jeux sont faits, et nous nous retrouvons collectivement devant la question cruciale : QUE FAIRE APRES L'ORGIE ?

Nous ne pouvons plus que simuler l'orgie et la libération, faire semblant d'aller dans le même sens en accélérant, mais en réalité nous accélérons dans le vide, parce que toutes les finalités de la libération sont déjà derrière nous et que ce par quoi nous sommes hantés, obsédés, c'est par cette anticipation de tous les résultats, par la disponibilité de tous les signes, de toutes les formes, de tous les désirs. Que faire alors ? C'est ça l'état de simulation, celui où nous ne pouvons que rejouer tous les scénarios parce qu'ils ont déjà eu lieu - réellement ou virtuellement. C'est celui de l'utopie réalisée, de toutes les utopies réalisées, où il faut paradoxalement continuer de vivre comme si elles ne l'étaient pas. Mais puisqu'elles le sont, et puisque nous ne pouvons plus garder l'espoir de les réaliser, il ne nous reste qu'à les hyper-réaliser dans une simulation indéfinie. Nous vivons dans la reproduction indéfinie d'idéaux, de fantasmes, d'images, de rêves qui sont désormais derrière nous, et qu'il nous faut cependant reproduire dans une sorte d'indifférence fatale.

Au fond partout la révolution a bien eu lieu, mais pas du tout comme on l'attendait. Partout ce qui a été libéré l'a été pour passer à la circulation pure, pour passer sur orbite. Avec quelque recul, on peut dire que l'aboutissement inéluctable de toute libération est de fomenter et d'alimenter les réseaux. Les choses libérées sont vouées à la commutation incessante, et donc à l'indétermination grandissante et au principe d'incertitude.

Rien (ni même Dieu) ne disparaît plus par la fin ou la mort, mais la prolifération, contamination, saturation et transparence, exténuation et extermination, par épidémie de simulation, transfert dans l'existence seconde de la simulation. Plus de mode fatal de disparition, mais un mode fractal de dispersion.

Signe astrologique du sagittaire, Yves Bady

Rien ne se réfléchit plus vraiment, ni en miroir, ni en abyme (qui n'est encore que le dédoublement à l'infini de la conscience). La logique de la dispersion virale des réseaux n'est plus celle de la valeur, ni donc de l'équivalence. Il n'y a plus de révolution, mais une circonvolution, une involution de la valeur. A la fois une compulsion centripète, et une excentricité de tous les systèmes, une métastase interne, une autovirulence fiévreuse qui les porte à exploser au-delà de leurs propres limites, à outrepasser leur propre logique, non dans la tautologie pure, mais dans une montée en puissance, dans une potentialisation fantastique où ils jouent leur propre perte.

[...] Après le stade naturel, le stade marchand, le stade structural, voici venu le stade fractal de la valeur. Au premier correspondait un référent naturel, et la valeur se développait en référence à un usage naturel du monde. Au second correspondait un équivalent général, et la valeur se développait en référence à une logique de la marchandise. Au troisième correspond un code, et la valeur s'y déploie en référence à un ensemble de modèles. Au quatrième stade, le stade fractal, ou encore le stade viral, ou encore le stade irradié de la valeur, il n'y a plus de référence du tout, la valeur irradie dans toutes les directions, dans tous les interstices, sans référence à quoi que ce soit, par pure contiguïté. A ce stade fractal, il n'y a plus d'équivalence, ni naturelle ni générale, il n'y a plus à proprement parler de loi de la valeur, il n'y a plus qu'une sorte d'épidémie de la valeur, de métastase générale de la valeur, de prolifération et de dispersion aléatoire. En toute rigueur, il ne faudrait plus parler de valeur, puisque cette sorte de démultiplication et de réaction de chaîne rend impossible toute évaluation. [...] Le bien n'est plus à la verticale du mal, rien ne se range plus en abscisses et en ordonnées. Chaque particule suit son propre mouvement, chaque valeur, ou fragment de valeur, brille un instant dans le ciel de la simulation, puis disparaît dans le vide, selon une ligne brisée qui ne rencontre qu'exceptionnellement celle des autres. C'est le schéma même du fractal, et c'est le schéma actuel de notre culture.

Quand les choses, les signes, les actions sont libérées de leur idée, de leur concept, de leur essence, de leur valeur, de leur référence, de leur origine et de leur fin, alors elles entrent dans une auto-reproduction à l'infini. Les choses continuent de fonctionner alors que l'idée en a depuis longtemps disparu. Elles continuent de fonctionner dans une indifférence totale à leur propre contenu. Et le paradoxe est qu'elles fonctionnent d'autant mieux.

Ainsi, l'idée de progrès a disparu, mais le progrès continue. L'idée de la richesse qui sous-tend la production a disparu, mais la production continue de plus belle. Elle accélère au contraire à mesure qu'elle devient indifférente à ses finalités d'origine. Du politique, on peut dire que l'idée en a disparu, mais que le jeu politique continue dans une indifférence secrète à son propre enjeu. [...] Toute chose qui perd son idée est comme l'homme qui a perdu son ombre - elle tombe dans un délire où elle se perd.

Signe astrologique de la vierge, Yves Bady

[...] Alors s'estompe en quelque sorte dans tous les domaines de la grande aventure de la sexualité, des êtres sexués - au profit du stade antérieur (?) des êtres immortels et asexués, de reproduisant comme des protozoaires, par simple division du Même et déclinaison du code. Les être technologiques actuels, les machines, les clones, les prothèses, tendent tous vers ce type de reproduction et tout doucement ils induisent le même processus chez les êtres dits humains et sexués. [...]

La possibilité de la métaphore s'évanouit dans tous les domaines. [...] Et notre mélancolie vient peut-être de là, car la métaphore était belle encore, esthétique, elle jouait de la différence et de l'illusion de la différence. [...]

Se procurer l'ouvrage :

Se procurer l'ouvrage :

La Transparence du Mal

Jean Baudrillard

1990

Galilée

179 pages

http://www.amazon.fr/transparence-du-mal-Jean-Baudrillard...

07:00 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, littérature contemporaine, Peinture, Photographie, Politique & co, Réflexions, philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la transparence du mal, jean baudrillard

samedi, 05 octobre 2013

La Voie royale - André Malraux

André Malraux (1901-1976)

> A lire également : http://www.parismatch.com/People/Politique/J-ai-epouse-mon-beau-frere-Andre-Malraux-Par-Madeleine-Malraux-149903

Extrait de La Voie royale, André Malraux, 1960, Grasset :

[...]

"Les hommes jeunes comprennent mal... comment dites-vous ?... l'érotisme. Jusqu'à la quarantaine, on se trompe, on ne sait pas se délivrer de l'amour : un homme qui pense, non à une femme comme au complément d'un sexe, mais au sexe comme au complément d'une femme, est mûr pour l'amour : tant pis pour lui. Mais il y a pis ; l'époque où la hantise du sexe, la hantise de l'adolescence, revient, plus forte. Nourrie de toutes sortes de souvenirs..."

Claude, sentant l'odeur de poussière, de chanvre et de mouton attachée à ses habits, revit la portière de sacs légèrement relevée derrière laquelle un bras lui avait montré, tout à l'heure, une adolescente noire (épilée), une éblouissante tache de soleil sur le sein droit pointé ; et le pli de ses paupières épaisses qui exprimait si bien l'érotisme, le besoin maniaque, "le besoin d'aller jusqu'au bout de ses nerf" disait Perken... Celui-ci continuait :

"... Ils se transforment, les souvenirs... L'imagination, quelle chose extraordinaire ! En soi-même, étrangère à soi-même... L'imagination... Elle compense toujours..."

Son visage accentué sortait à peine de la pénombre, mais la lumière luisait entre ses lèvres, sur le bout de sa cigarette, doré sans doute. Claude sentait que ce qu'il pensait s'approchait peu à peu de ses paroles, comme cette barque qui venait à lentes foulées, le reflet des feux du bateau sur les bras parallèles des rameurs :

- Que voulez-vous dire exactement ?

- Vous comprendrez de vous-même, un jour ou l'autre... les bordels somalis sont pleins de surprises...

Claude connaissait cette ironie haineuse qu'un homme n'emploie guère qu'à l'égard de soi-même ou de son destin.

[...] "Il y a quelque chose, mais ce n'est pas le sadisme..."

Perken reposa sa tête sur le dossier de sa chaise longue : son masque de brute consulaire apparut en pleine lumière, accentué par l'ombre des orbites et du nez. La fumée de sa cigarette monta, droite, se perdit dans l'intensité de la nuit.

Le mot sadisme, resté dans l'esprit de Claude, y appela un souvenir.

- Un jour, on me mène, à Paris, dans un petit bordel minable. Au salon il y avait une seule femme, attachée sur un chevalet par des cordes, un peu Grand-Guignol, les jupes relevées...

- De face ou de dos ?

- De dos. Autour, six ou sept types : petits bourgeois à cravates toutes faites et vestons d'alpaga (c'était en été, mais il faisait moins chaud qu'ici..." les yeux hors de la tête, les joues cramoisies, s'efforçant de faire croire qu'ils voulaient s'amuser... Ils s'approchaient de la femme, l'un après l'autre, la fessaient - une seule claque chacun - payaient et s'en allaient, ou montaient au premier étage...

- C'était tout ?

- Tout. Et très peu montaient : presque tous partaient. Les rêves de ces bonshommes qui repartaient en remettant leur canotier, en tirant les revers de leur veston...

- Des simples, tout de même...

Perken avança le bras droit, comme pour accompagner d'un geste une phrase, mais hésita, luttant contre sa pensée.

- L'essentiel est de ne pas connaître la partenaire. Qu'elle soit : l'autre sexe.

- Qu'elle ne soit pas un être qui possède une vie particulière ?

- Dans le masochisme plus encore. Ils ne se battent jamais que contre eux-mêmes... A l'imagination on annexe ce que l'on peut, et non ce que l'on veut. Les plus stupides des prostituées savent combien l'homme qui les tourmente, ou qu'elles tourmentent, est loin d'elles : savez-vous comment elles appellent les irréguliers ? Des cérébraux... [...] Et elles ont raison. Il n'y a qu'une seule "perversion sexuelle" comme disent les imbéciles : c'est le développement de l'imagination, l'inaptitude à l'assouvissement. [...]

Encore quinze jours de cette avidité ; quinze jours à attendre sur ce bateau, avec une angoisse d'intoxiqué privé de sa drogue. Il sortit une fois de plus la carte archéologique du Siam et du Cambodge ; il la connaissait mieux que son visage... Il était fasciné par les grandes taches bleues dont il avait entouré les Villes mortes, par le pointillé de l'ancienne Voie Royale, par sa menaçante affirmation : l'abandon en pleine forêt siamoise. "Au moins une chance sur deux d'y claquer..." Pistes confuses avec des carcasses de petits animaux abandonnés près de feux presque éteints, fin de la dernière mission en pays jaraï : le chef blanc, Odend'hal, assommé à coups d'épieux, la nuit, par les hommes du Sadète du feu, dans le bruissement de palmes froissées qui annonçait l'arrivée des éléphants de la mission... Combien de nuits devrait-il veiller, exténué, harcelé de moustiques, ou s'endormir en se fiant à la vigilance de quelque guide ?... On a rarement la chance de combattre... [...]

Se procurer l'ouvrage :

Se procurer l'ouvrage :

La Voie royale

André Malraux

1930

Grasset

253 pages

Format Kindle : http://www.amazon.fr/La-voie-royale-ebook/dp/B005OPAT8O/r...

07:00 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 13 juin 2013

Capillomanie, capillophilie I - Delerm

Janvier 2011.

Ich habe eine Ânerie gemacht.

Nicht kleine, große.

Aber eine Ânerie pré-moutonnière.

(Source : Direct Matin, mardi 26 février 2013)

Janvier 2013

Strong hair did that...

Extrait de La sieste assassinée, Fabrice Delerm, 2005, Folio :

On est là, tout engoncé dans le fauteuil, tout vaporeux, flottant dans la soyeuse blouse vague que le coiffeur vous a fait enfiler. Au début, il a eu ce geste du doigt glissant autour de votre cou pour placer la petite serviette protectrice - et dès lors on s'est laissé faire, anesthésié par tant d'autorité et tant de prévenances, par tant d'effluves de violette et de fougère répandus au hasard de la pièce.

Quand le coiffeur vous parle dans le dos, ce n'est pas très poli de le suivre des yeux dans la glace, et puis ça l'agace un peu - il ne dit rien, mais vous saisit la tête entre ses mains, à hauteur des tempes, et rectifie la position avec une douceur très implacable. Puis le ballet du peigne et des ciseaux reprend, et la conversation aussi, après un petit blanc. Alors c'est assez étrange : on se regarde dans la glace bien en face tout en bavardant. On ne peut pas dire qu'on se voie vraiment, ni qu'on s'admire - ce serait bien gênant d'opposer une telle suffisance à cet artisanat butinant qui se déploie autour de vos oreilles. On se regarde en s'oubliant. On devient la conversation, bien anodine le plus souvent, du type moralisateur à consensus très large, sur l'évolution défensive du football, par exemple - qu'est-ce que vous voulez, c'est l'argent qui commande.

Mais la minute qui compte, c'est tout à la fin. Les gestes se sont alentis, le coiffeur vous a délivré du tablier de nylon, qu'il a secoué d'un seul coup, dompteur fouetteur infaillible. Avec une brosse douce, il vous a débarrassé des poils superflus. Et l'instant redouté arrive. Le coiffeur s'est rapproché de la tablette, et saisit un miroir qu'il arrête dans trois positions rapides, saccadées : sur votre nuque, trois quarts arrière gauche, droite. C'est là qu'on mesure soudain l'étendue du désastre... Oui, même si c'est un peu près ce qu'on avait demandé, même si l'on avait très envie d'être coiffé plus court , chaque fois on avait oublié combien la coupe fraîche donne un air godiche. Et cette catastrophe est à entériner avec un tout petit oui oui, un assentiment douloureux qu'il faut hypocritement décliner dans un battement de paupières approbateur, une oscillation du chef, parfois un "c'est parfait" qui vous met au supplice. Il faut payer pour ça.

Se procurer l'ouvrage :

Se procurer l'ouvrage :

La sieste assassinée

Philippe Delerm

2005

Folio

112 pages

http://www.amazon.fr/La-Sieste-assassin%C3%A9e-Philippe-D...

07:02 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine, Votre dévouée | Lien permanent | Commentaires (1)

jeudi, 30 mai 2013

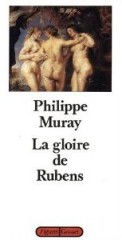

La gloire de Rubens - Philippe Muray, Rubens, Rembrandt

Philippe Muray (1945-2006)

Extrait de La gloire de Rubens, 1991, Philippe Muray, Grasset :

[...]

Rubens m'appelle depuis toujours. Son tumulte est si loin du bruit de ce qui a l'air de se passer ! Tellement à côté de la plaque ! De toutes les plaques tournantes et chatoyantes de l'éternel retour du Rien contemporain ! [...] Je croyais parler d'autre chose, mais c'était mon désir de lui, en rêve, qui me faisait vivre. C'était lui qui gonflait mes phrases, les prolongeait, les poussait ; lui dont j'entendais siffler les voiles et les cordages, et rouler la houle sous mes pieds ; lui dont la forêt se balançait partout où j'allais ; lui qui bouillonnait dans tout ce que j'aimais ; lui dont le ciel filait en accéléré avec ses femmes nuages plus grandes que nature bien au-dessus de mes pages.

L'union de la terre et de l'eau, Rubens

J'avais à peine vu deux ou trois de ses tableaux, que je savais déjà que je n'en aurais plus jamais fini d'aimer les autres. Que les moindres hésitations de cette main infaillible me transporteraient. Que ses plus pâles croquis feraient de moi ce qu'ils voudraient. Que quelque chose de plus vaste, de plus hors de proportions que le reste, avait été laissé, là, par un dieu, pour moi, pour augmenter et confirmer le bonheur d'exister. "Ma confiance en lui fut immédiate", écrit Nietzsche de Schopenhauer dans la troisième des Considérations inactuelles : je pourrais faire la même observation à propos de Rubens, mais aussi de Balzac et de quelques autres, bien rares, dont l'oeuvre se déroule comme une victoire paisible et sans fin, comme un triomphe confirmé sur la maladie mentale la plus répandue, comme un baume sur la disgrâce la moins guérissable, comme un défi à tout ce qui sous les noms d'angoisse, honte, désir de punition, sentiment de cette incurable tournant en réquisitoire enragé, appels à la Loi, indignation, dénonciation perpétuelle, calomnies, ragots, obsession de procès ou procès réels, frémit, en secret ou non, dans les sociétés. Voilà : je viens d'énumérer ce que n'est pas Rubens, ou du moins l'essentiel de ce que ses traces effacent. La Culpabilité est l'ardeur du monde. Son foyer de toujours. La source de ses acharnements, même somnambuliques. En un sens, c'est vrai, nous sommes maintenant archi-morts ; ou tellement falsifiés que nous n'aurions plus aucun moyen de distinguer la moindre vérité, s'il en passait une. Tellement irradiés d'images, aussi, qu'on s'attendrait à voir comme une lumière d'un autre monde traversant nos silhouettes conditionnées, transperçant ce qui reste de nos systèmes sanguins ou nerveux mis à nu. "Te voilà comme une carcasse abandonnées par les corbeaux... on voit le jour à travers !" clame Josépha devant le baron Hulot qu'elle a contribué à ruiner et à dévaster. Plût au ciel que ce soit encore le jour qui filtre à travers nos carcasses à nous ! Si une lueur traverse jamais les fantômes que nous sommes devenus, ce ne pourra être que celle de nos écrans de télé aveugles en train de nous regarder.

Samson et Dalila, Rubens

Mais, en un autre sens, nous sommes encore vivants, tout de même, puisque nous durons et que nous désirons et que nous nous reproduisons (ou que, du moins, nous faisons comme si tout cela continuait). Nous sommes là, encore, et nous tenons à ce que ça se sache, à ce que ça se dise, à ce que ce soit pris au sérieux et même au tragique, et il serait impossible d'y arriver si nous n'avions pas la Culpabilité comme alliée. La Culpabilité qui mène la danse, partout, en nous et jusqu'au bout. L'oeuvre de Rubens dévoile du fond des âges cette réalité. Elle n'en parle pas, elle fait mieux, elle la rend audible et perceptible par la beauté qu'elle déchaîne pour montrer qu'on peut vivre autrement qu'en faute ou en dette. Comment ? Par quel miracle d'arrogance, de luxe, de voracité sensuelle qui se moque du reste ? Par quelle ignorance des stéréotypes acceptés ? C'est toute la question. [...]

La fidélité la plus encrassée conduit la planète comme jamais. Nous nous imaginons tous je ne sais quels devoirs afin d'immobiliser les autres sous la même coupe triste que nous. [...]

[...] "L'Humanité ne sera sauvée que par l'amour des cuisses. Tout le reste n'est que haine et ennui", déclarait Céline (dont le style giclant, tout de spasmes et d'écume, est le seul aujourd'hui, à la hauteur du feu rubénien), avant de se tromper dramatiquement de sauvetage en oubliant l'amour des cuisses. Oui, nous savons bien qu'il n'est pas de plaisir qui ne retombe un jour en morosité, reproches, scènes, cris ; oui, nous savons que les voluptés les plus extasiantes finissent en plaintes, couinements, grincements de dents, exigences et sifflements de serpents. Les commencements sont plus beaux que les conclusions, mais pourquoi privilégier celles-ci plutôt que ceux-là ? [...]

J'ai toujours rêvé d'illustrer mes livres avec ses tableaux. [...]

La chute des anges rebelles, Rubens

[...] Amnésique après un bombardement, sans précédent, l'artiste ou l'écrivain de maintenant ressemble à ces individus que l'on retrouve parfois, sur les quais des gares, sans papiers, sans mémoire, et qui ne savent plus d'où ils viennent, qui ne connaissent plus leur nom, ni leur adresse, ni leur famille, ou qui préfèrent peut-être les avoir oubliés.

[...] Tout artiste hors du commun est reçu par la communauté en quelque sorte malgré elle ; mais la puissance de cette œuvre-ci, plus cruellement encore que n'importe quelle autre, nous renvoie à notre petitesse. A nos infirmités. A notre absence de facilité. A nos effondrements sentimentaux. A nos crédulités. Personne, par exemple, ne pardonnera jamais à Rubens d'avoir été l'artiste le plus follement cultivé de l'histoire de la peinture, et de ne pas avoir pris la précaution raisonnable de le cacher.

L'éducation de Marie de Médicis, Rubens

[...] Le Louvre ! La Galerie Médicis ! C'est du fond des murs que la Richesse vous regarde. "Le dieu est là", comme ont écrit un jour les Goncourt. J'y vais, je m'y précipite comme à la Tapisserie de la Licorne de la peinture, comme au spectacle de la victoire en vingt batailles contre l'insane Sentiment de la Nature. Et tout, autour, tremble en s'effaçant, les rues, les voitures, les monuments, les affiches de pub, les immeubles, le fleuve et ses ciels, et, bien sûr, la Pyramide ! L'entrée du mausolée, géométriquement dédiée aux prétentions à la Transparence de notre fin de siècle culpabilisé d'avoir tant joui de tant de tyrannies. Tout s'efface comme par enchantement parce que plus rien, depuis longtemps déjà, ne tenait debout.

[...]

Rubens encourageant ? Ca dépend pour qui.

Sa différence fondamentale avec Rembrandt, c'est que ce dernier vous prend avec une admirable sauvagerie fraternelle par la gorge, par les tripes, par les désagréments de l'existence quotidienne, par les chagrins, par la folie, par toutes les larmes de sang qui ne demandent qu'à ruisseler sur nos entrailles ouvertes. La spiritualité d'un boeuf pendu n'a pas d'équivalent chez Rubens, regrettablement peu sensible à notre origine de mammifères, comme à la vanité planant sur les destinées humaines. Comparez les personnages qu'ils mettent en scène : ceux de Rembrandt dérivent dans le sillon d'une mélancolie prodigieuse, ils souffrent de tout, ils sont comme nous, ils sont nous, la lumière les mange, l'ombre les divise, l'espace et le temps les recrachent dans le no man's land des causes perdues [...].

Le philosophe en méditation, Rembrandt

Rembrandt éclaire d'un jour tremblant et sublime de méditation notre pèlerinage de raclés d'avance. C'est le poète épique définitif de la Faillite, le champion du Grand Jeu de l'Echec sans remède, le roi du Damier des Paumés, le peintre du Tournoi maudit. L'ascète aux autoportraits délivrés en avalanche comme autant de permis d'inhumer. D'où sa victoire universelle. [...]

Le plaisir n'est pas la vie, ou alors depuis le temps, ça se saurait. La douleur ne passe jamais de mode, elle, et c'est directement au ventre, Rembrandt, qu'il nous parle, là où sont grandes ouvertes nos oreilles d'affamés d'amour. A l'intérieur. En plein tragique. Il nous visite tard, la nuit, comme un fantôme de bronze poudreux. S'il nous fait craquer, s'il est si génialement déchiré, c'est qu'il n'arrête pas de peindre, dans sa pénombre d'or fondant, le deuil de tout ce que nous n'avons pas eu. La communication ne se fait jamais vraiment à fond que sur des échecs. Plus que sur des crimes, moins spectaculairement mais plus sûrement, toute société est fondée et fermée sur des ratages commis en commun. Rien ne fait plus groupe que le fiasco en soi. Rien ne fédère davantage que le retour bredouille. Les seuls succès véritablement appréciés par la communauté sont ceux qu'elle accorde de façon posthume. Que votre objet vous échappe toujours, jusqu'au dernier moment, et c'est gagné pour la postérité ! Tout, avec le temps, peut devenir magie aux yeux de la société, à condition qu'elle se soit livrée, avant, à quelque torture. Rattraper le coup, réparer des injustices : nous ne nourrissons pas de plus grande passion ; encore faut-il que, de ces injustices, nous ayons été d'abord les agents vigilants.

[...]

Vieille femme en train de lire, Rembrandt

[...] Je suis persuadé que le bonheur de Rubens, c'est-à-dire sa non culpabilité phénoménale, commence là, dans l'incapacité de son système nerveux à se désavouer, dans son impossibilité à préférer son père plutôt que lui-même. Tout ce qu'il veut, au fond, tout ce qu'il cherche, il le dit, il le répète à ses intimes : ce n'est même pas tellement la gloire, même pas la puissance, ni la découverte d'une vérité des abîmes, c'est mourir un peu plus instruit. Pour cela il faut peindre, bien sûr, énormément. Ne jamais s'arrêter. Ne pas se laisser accabler. L'Empire de la Dette lui est inconnu, la discorde le visite rarement, le conflit l'effleure, sans doute, comme tout le monde, pour finalement le laisser intact. Il est difficile d'imaginer quelqu'un d'aussi peu divisé. Mais enfin où sont ses manques ? Ses clivages ? Quel est l'impossible que poursuit son désir ? Où sont ses déconvenues, ses dépressions, son désespoir ?

Mystère, mystère complet.

Est-ce qu'on pourrait imaginer, seulement imaginer, sans rire, quelque chose qui s'appellerait, par exemple, la Complainte du pauvre Rubens ?

[...]

J'ai conscience, parlant de Rubens, de sortir de l'histoire sainte. Le grain de sable qui fait hurler la mécanique avant de la casser, c'est lui. Il est bien trop comblant pour être honnête. On en a plein les mains, les oreilles, le cerveau. Le romantisme humain (pléonasme) a besoin, pour se sentir repu, de rester un peu plus que ça sur sa faim. Le nécessaire, déjà, lui flanque des indigestions, mais que dire alors du superflu, qui le met à l'agonie ! Rubens, c'est une grève du zèle de la peinture comme on n'en a jamais vu, le comble de l'archi-comble, toutes les mesures dépassées. Chaque récit dont il s'empare, chaque sujet qu'il traite, on sent qu'il le laissera sur le flanc après. La tâche du commentateur est mâchée d'avance, ce n'est même plus drôle. Non seulement il sait ce qu'il peint, mais en plus il fait savoir qu'il le sait, c'est décourageant.

Vous lui demandez, pour la cathédrale de Tournai, une Libération des âmes du Purgatoire ? Il vous déchaîne un geyser de fesses et de seins féminins jaillis en diagonale vers le Tout-Puissant.

Libération des âmes du Purgatoire, Rubens

Vous voulez Angélique endormie convoitée par un ermite ? Ah il ne se fera pas prier, il va vous la mettre, la merveilleuse, sous le nez, en gros plan, c'est un discours calme et définitif sur la convoitise, depuis le bout groseille des seins jusqu'à l'insistance ultime sur l'extrémité de voile transparent pincé entre deux cuisses huilées de rose chaud et sur le point de s'ouvrir. Et ce nombril moulé par la chemise trempée de sueur de la Sainte Marie-Madeleine en extase au Musée de Lille, longue pâmoison verte entre deux anges vigoureux !

Angélique et l'Ermite, Rubens

Et cet autre tableau fou du Palazzo Pitti, à Florence, l'une de ses dernières toiles, l'une de ses projections les plus voluptueusement déchaînées, aussi : Vénus cherche à retenir Mars ou les Conséquences de la guerre. Ce sont ses "horreurs de la guerre" à lui, mais voyez la différence avec le Trois mai de Goya : Rubens est pour la paix, bien sûr, comme tout le monde, qui n'est l'est pas ? Mais il l'est d'autant plus à fond que c'est un thème convenu et qu'il adore les thèmes convenus qui lui permettent de peindre des nus.

Allégorie de guerre, Rubens

Le Trois mai, Goya

Et ces Assomptions, où la Vierge est un point d'exclamation théologique perpendiculaire aux cercles remuants des êtres restés à terre ! Tout son discours royal, d'ailleurs, est fait d'apostrophes et d'exclamations. Il peint des voix, les siennes, les autres, chacun de ses personnages est la pointe sensible d'une déclaration, un fragment de conversation. Ses tableaux s'entendent, c'est rare. Tous ces déplacements font du bruit, ces corps qui bougent sont perceptibles. Audibles. Toutes ces bouches ouvertes soupirent, chuchotent, appellent, rient. Demandent et répondent. L'esprit classique naissant, le "bon sens naturel", la raison ("mais la raison accompagnée de toute la pompe et de tous les ornements dont notre langue est capable", corrigera Racine un peu plus tard), s'engouffrent dans sa peinture pour en ressortir maquillés, tourbillonnés, gonflés, travestis, allégorisés, déshabillés, et surtout parlants. Parlants à tout bout de champ. Le dialogue c'est l'empoignade de la Raison avec elle-même. Versailles est encore loin, les sociétés européennes commencent seulement à apprendre à s'expliquer, la syntaxe s'explore elle-même, des salons sont en cours de constitution, et Rubens, très en avance sur ces pionniers du raffinement, est peut-être le seul peintre qu'on se surprend à recevoir comme un concert, un festival de périodes oratoires enflammées, développées, affrontées.

[...] A Paulhan qui voulait qu'il donne des articles à la NRF, Céline répondait en 1933 : "j'écris très lentement et seulement dans d'énormes cadres et dans le cours d'années. Ces infirmités diverses me condamnent aux monuments que vous savez. Rubens, lui aussi, est condamné aux monuments, aux énormes cadres, lumineuse punition ! Je confesse, dit-il un jour, "d'être, par un instinct naturel, plus propre à faire des ouvrages bien grands que des petites curiosités." Oui, il y a des gens comme ça, il n'est pas le seul : "Ne me parlez de rien de petit !" lance Bernin à Colbert. Et Delacroix : "La proportion entre pour beaucoup dans le plus ou moins de puissance d'un tableau. Et Dostoïevski, plus tard, avouera ne pouvoir s'exciter sur un roman que lorsqu'il a mis en place et noué ensemble les matières d'au moins deux ou trois gros livres.

[...]

Se procurer l'ouvrage :

Se procurer l'ouvrage :

La gloire de Rubens

Philippe Muray

1991

Grasset

284 pages

07:00 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, littérature contemporaine, Peinture, Réflexions, philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la gloire de rubens, rubens, rembrandt, philippe muray

mercredi, 29 mai 2013

La dissonance cognitive - Philippe Muray

Philippe Muray (1945-2006)

Extrait de On ferme, Philippe Muray, Les Belles Lettres, troisième tirage, p.556 :

De quoi est-ce que Bérénice parlait maintenant ? Hein ? De la "dissonance cognitive" ? Elle en était devenue, ces derniers temps, une adepte des plus farouches. C'était une théorie formidable qu'elle mettait en pratique, à l'occasion, dans certains de ses séminaires. Pourquoi est-ce qu'elle lui parlait de ça ? Le monde continuait à se déformer. « On n'engage vraiment quelqu'un, de nos jours, mais alors ce qui s'appelle engager, c'est-à-dire esclavagiser, qu'en lui racontant qu'il est libre de ne pas faire ce qu'on a décidé qu'il fera. Tu comprends ? On insiste : c'est à lui de voir ! À lui de choisir ! De se décider ! Déclaration de pleine liberté ! » Le monde ne se déformait plus du tout. Il avait cessé d'exister. La "dissonance cognitive". Il ne comprenait rien à ce qu'elle disait. Il n'arrivait pas à se concentrer. Il racontait n'importe quoi.

Se procurer l'ouvrage :

Se procurer l'ouvrage :

On ferme

Philippe Muray

2011

Les belles lettres

677 pages

http://www.amazon.fr/ferme-Philippe-Muray/dp/2251444270/r...

07:00 Publié dans Ecrits, Les mots français, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe muray, on ferme, les belles lettres, dissonance cognitive

mercredi, 22 mai 2013

The-blue-pipe - IX - and she is soon to be mine - Phlippe Sollers

Philippe Sollers

Philippe Sollers

Extrait d'une conversation entre Philippe Sollers e Jacques-Alain Miller, 2005 :

Jacques-Alain Miller : Vous devenez voyant, ou bien ça devient plus apparent. La sociomanie...

Philippe Sollers : Vous savez d'où vient ce mot, de voyant, et là vous appelez Rimbaud. C’est raconté par Baudelaire dans les Paradis artificiels, c’est-à-dire les soirées dans les soirées. Il décrit les soirées, les parties de prise de drogue, c’est-à-dire de haschisch à l’époque. Théophile Gautier, Baudelaire, Balzac qui refuse l’expérience. Le type qui restait sobre, et qui jouait un peu de piano pour faciliter les évolutions hallucinatoires, qui était donc en somme chargé de la sécurité des participants, s’appelait "le voyant", c’est-à-dire celui qui voyait juste, et non pas celui qui avait un transport de voyance. Parce que dans ce moment-là, la voyance, en effet, défile, à plein flots. C’est très intéressant à relire les Baudelaire là-dessus.

[...]

> Pour la suite : http://www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=1...

Antoine Gallimard

Source : http://www.estrepublicain.fr/actualite/2011/09/17/chaque-...

Extrait de Bibliobs, Philippe Sollers, 2011 :

Sans la littérature et l'art, nous ne connaîtrions qu'un petit monde étriqué, celui de la finance, des philosophes ou des idéologues, c'est-à-dire, aujourd'hui, le nôtre. Où est passé l'infini ? On ne sait pas, et ce n'est pas la télévision qui vous le dira. D'où la surprise renouvelée en ouvrant l'immense Thomas De Quincey (1785-1859), qui, avec Shakespeare, Poe, Coleridge et Melville, est la gloire de l'anglais, désormais aplati en langue de communication universelle. "Confessions d'un mangeur d'opium anglais" est la première brèche à travers ce qui s'annonçait déjà comme fermeture de l'être humain par rapport à lui-même. Disons les choses : la vie intérieure vous est interdite, vous êtes là pour rumnier les clichés sociaux qu'on vous sert. La sinistre mondialisation du Spectacle bouche toutes les issues. Baudelaire et d'autres vous ont averti, en vain. Pourtant, quelque chose persiste à vous appeler personnellement vers une expérience.

De Quincey souffre beaucoup. Un jour, pour calmer ses douleurs insupportables, il achète du laudanum dans une pharmacie de Londres. Et, là, coup de théâtre : "Dans l'espace d'une heure, ô ciel ! Quelle révolution ! Quelle surrection de l'esprit intérieur du tréfonds de ses abîmes ! Quelle apocalypse du monde que je portais en moi !".

L'opium a mauvaise réputation : il serait religieux pour endormir les masses, il détournerait du travail en répandant la torpeur. De Quincey, avec une précision médicale, apporte ici un témoignage essentiel et très dérangeant. Contrairement à l'alcool, qui dépouille un homme de sa maîtrise de soi, "il communique sérénité et équilibre à toutes les facultés, actives ou passives". Telle est la révélation : "Le mangeur d'opium ressent que la partie divine de sa nature est souveraine : ses sentiments moraux connaissent une sérénité sans nuages, et, au-dessus de tout, brille avec majesté la grande lumière de l'intelligence." L'opium n'abrutit pas, au contraire, il est "éloquent". Si c'est une religion, il s'agit d'une Eglise dont le sujet concerné est le seul membre, et elle est fondée sur "un abîme de divine volupté". "Ô juste, puissant et subtil opium !". Il bouleverse toutes les coordonnées habituelles, destitue tous les pouvoirs, se balade dans toutes les dimensions, vous offre le paradis mais aussi l'enfer. Si vous en sortez vivant, comme De Quincey, on pourra dire que vous savez vraiment ce qu'est la santé et l'intelligence. Rien à voir avec la vertu ni avec la morale, l'opium ouvre sur une vérité qui est à la fois délice et horreur.

Dans le paradis, le monde et vous même devenez un opéra fabuleux, et la musique se met à vivre intensément pour elle-même. Voyez De Quincey écoutant avec passion une cantatrice italienne, "la Grassini". L'opium multiplie l'harmonie, le chant, les vocalises. Vous entendez bien au-delà de ce qui s'entend. Surtout, sa magie vous prouve à quel point vous n'avez, le plus souvent, qu'une perception misérable de l'espace et du temps. L'espace est illimité, le temps sans mesure. Vitesse, intuition, métamorphoses, mais aussi grand calme. "L'ocean, avec sa respiration éternelle, mais aussi par son grand calme, personnifiait mon esprit et l'influence qui le gouvernait alors." Attention, le tempête s'approche, et tout se renverse dans "la véhémente chimie des rêves". L'espace devient une succession de prisons à la Piranèse, et "la tyrannie de la face humaine" envahit le rêveur : "L'Ocean m'apparut pavé d'innombrables têtes tournées vers le ciel, des visages furieux, désespérés, se mirent à danser à la surface, par milliers, par myriades, par générations, par siècles."

L'aventurier a dépassé les limites humaines, c'est comme si des foules lui faisaient sentir leur détresse, comme si elles se vengeaient sur lui des massacres dont elles sont l'objet. L'espace s'enfle et se déchire, le temps déborde de partout, le mangeur d'opium a l'impression d'avoir vécu cent ans ou mille ans en une nuit, le moindre incident de son enfance est là, sous ses yeux, comme dans la vision panoramique de certains noyés ou mourants. Normal : le cerveau humain est un palimpseste immense et naturel, un manuscrit sans cesse recouvert de nouvelles écritures, mais qui reste en attente d'un déchiffrage nouveau. [...]

> Pour la suite : http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20110420.OBS1640/voy...

07:00 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pipe, tabac, fumer, sollers, miller, opium, gallimard, antoine gallimard, pléiade, de quincey

mardi, 21 mai 2013

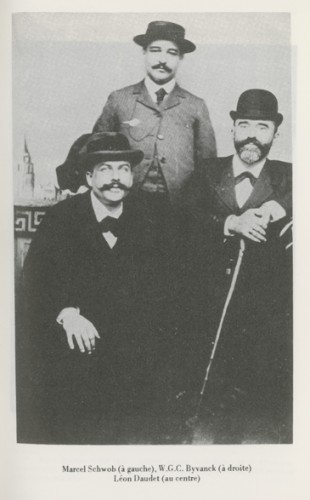

The-blue-pipe - VIII - and she is soon to be mine - Marcel Schwob

Marcel Schwob (1867-1905)

Extrait de Les portes de l'Opium, Marcel Schwob :

O just, subtle and mighty opium !...

THOMAS DE QUINCEY.

Je fus toujours l'ennemi d'une vie réglée comme celle de tous les autres. La monotonie persistante des actions répétées et habituelles m'exaspérait. Mon père m'ayant laissé la disposition d'une énorme fortune, je n'eus point le désir de vivre en élégant. Les hôtels somptueux ni les attelages de luxe ne m'attiraient ; non plus les chasses forcenées ou la vie indolente des villes d'eaux ; le jeu ne présentait que deux alternatives à mon esprit agité : c'était trop peu. Nous étions arrivés dans un temps extraordinaire où les romanciers nous avaient montré toutes les faces de la vie humaine et tous les dessous des pensées. On était lassé de bien des sentiments avant de les avoir éprouvés ; plusieurs se laissaient attirer vers un gouffre d'ombres mystiques et inconnues ; d'autres étaient possédés par la passion de l'étrange, par la recherche quintessenciée de sensations nouvelles ; d'autres enfin se fondaient dans une large pitié qui s'étendait sur toutes choses.

Ces poursuites avaient créé en moi une curiosité extravagante de la vie humaine. J'éprouvais le désir douloureux de m'aliéner à moi-même, d'être souvent soldat, pauvre, ou marchand, ou la femme que je voyais passer, secouant ses jupes, ou la jeune fille tendrement voilée qui entrait chez un pâtissier : elle relevait son voile à demi, mordait dans un gâteau, puis, versant de l'eau dans un verre, elle restait, la tête penchée.

Ainsi il est facile de comprendre pourquoi je fus hanté par la curiosité d'une porte. Il y avait dans un quartier éloigné un haut mur gris, percé d'yeux grillés à de grandes hauteurs, avec de fausses fenêtres pâlement dessinées par places. Et au bas de ce mur, dans une position singulièrement inégale, sans qu'on pût savoir ni pourquoi, ni comment, loin des trous grillés, on voyait une porte basse, en ogive, fermée d'une serrure à longs serpents de fer et croisée de traverses vertes. La serrure était rouillée, les gonds étaient rouillés ; dans la vieille rue abandonnée, les orties et les ravenelles avaient jailli par bouquets sous le seuil, et des écailles blanchâtres se soulevaient sur la porte comme sur la peau d'un lépreux.

Derrière, y avait-il des êtres vivants ? Et quelle insolite existence devaient-ils mener, s'ils passaient les journées à l'ombre de ce grand mur gris, cloîtrés du monde par la petite porte basse qu'on ne voyait jamais ouverte ! D'heure en heure mes promenades inactives me ramenaient dans cette rue silencieuse, et j'interrogeais la porte comme un problème.

Un soir que j'errais dans la foule, cherchant de curieuses figures, je remarquai un vieux petit homme qui tressautait en marchant. Il avait un foulard rouge pendant de sa poche, et il frappait le pavé d'une canne tordue, en ricanant. Sous le gaz, sa figure, semblait barrée d'ombre, et les yeux y étincelaient de lueurs si verdâtres que je fus invinciblement ramené à l'idée de la porte: dans l'instant je devins sûr qu'il y avait entre lui et elle quelque relation.

Je suivis cet homme. Je ne puis pas dire qu'il ait rien fait pour cela. Mais il m'était impossible d'agir autrement, et quand il parut au bout de la rue abandonnée où était la porte, je fus illuminé de ce pressentiment soudain qui vous fait saisir, comme dans un éclair du temps, qu'on sait ce qui va se passer. Il frappa deux ou trois coups ; la porte roula sur ses gonds rouillés sans grincer. Je n'hésitai pas, et je m'élançai ; mais je trébuchai sur les jambes d'un mendiant que je n'avais pas vu, et qui s'était assis le long du mur. Il avait sur les genoux une écuelle de terre et une cuillère d'étain à la main ; levant son bâton, il me maudit d'une voix rauque, lorsque la porte se referma silencieusement sur moi.

J'étais dans un immense jardin sombre, où les herbes folles et les plantes sauvages poussaient à hauteur de genoux. La terre était détrempée, comme par des pluies continuelles ; elle paraissait de glaise, tant elle s'attachait aux pas. Tâtonnant dans l'obscurité vers le bruit mat du vieux qui avançait, je vis bientôt poindre une éclaircie ; il y avait des arbres où pendaient des lanternes de papier faiblement éclairées, donnant une lumière roussâtre, diffuse ; et le silence était moins profond, car le vent semblait respirer lentement dans les branches.

En approchant, je vis que ces lanternes étaient peintes de fleurs orientales et qu'elles dessinaient en l'air les mots :

MAISON D'OPIUM

Devant moi se dressait une maison blanche, carrée avec des ouvertures étroites et longues d'où sortait une lente musique grinçante de cordes, coupée de battements, et une mélopée de voix rêveuses. Le vieux se tenait sur le seuil, et, agitant gracieusement son foulard rouge, il m'invitait du geste à entrer.

J'aperçus dans le couloir une mince créature jaune, vêtue d'une robe flottante ; vieille aussi, avec la tête branlante et la bouche édentée - elle me fit entrer dans une pièce oblongue, tendue de soie blanche. Sur les tentures des raies noires s'élevaient verticalement, croissant jusqu'au plafond. Puis il y eut devant moi un jeu de tables de laque, rentrant les unes dans les autres, avec une lampe de cuivre rouge ou une fine flamme filait, un pot de porcelaine plein d'une pâte grisâtre, des épingles, trois ou quatre pipes à tige de bambou, à fourneau d'argent. La vieille femme jaune roula une boulette, la fit fondre à la flamme autour d'une épingle, et, la plantant avec précaution dans le fourneau de la pipe, elle y tassa plusieurs rondelles. Alors, sans réflexion, j'allumai, et je tirai deux bouffées d'une fumée âcre et vénéneuse qui me rendit fou.

Car je vis passer devant mes yeux aussitôt, bien qu'il n'y eût eu aucune transition, l'image de la porte et les figures bizarres du vieux homme au foulard rouge, du mendiant à l'écuelle et de la vieille à la robe jaune. Les raies noires se mirent à grandir en sens inverse vers le plafond, et à diminuer vers le plancher, dans une sorte de gamme chromatique de dimensions qu'il me semblait entendre résonner dans mes oreilles. Je perçus le bruit de la mer et des vagues qui se brisent, chassant l'air des grottes rocheuses par des coups sourds. La chambre changea de direction sans que j'eusse l'impression d'un mouvement ; il me parut que mes pieds avaient pris la place de ma tête et que j'étais couché sur le plafond. Enfin il y eut en moi un anéantissement complet de mon activité ; je désirai rester ainsi éternellement et continuer à éprouver.

C'est alors qu'un panneau glissa dans la chambre, par où entra une jeune femme comme je n'en avais jamais vu. Elle avait la figure frottée de safran et les yeux attirés vers les tempes ; ses cils étaient gommés d'or et les conques de ses oreilles délicatement relevées d'une ligne rose. Ses dents, d'un noir d'ébène, étaient constellées de petits diamants fulgurants et ses lèvres étaient complètement bleuies. Ainsi parée, avec sa peau épicée et peinte, elle avait l'aspect et l'odeur des statues d'ivoire de Chine, curieusement ajourées et rehaussées de couleurs bariolées. Elle était nue jusqu'à la ceinture ; ses seins pendaient comme deux poires et une étoffe brune guillochée d'or flottait sur ses pieds.

Le désir d'étrangeté qui me tenait devint alors si violent que je me précipitai vers cette femme peinte en l'implorant : chacune des couleurs de son costume et de sa peau semblait à l'hyperesthésie de mes sens un son délicieux dans l'harmonie qui m'enveloppait ; chacun de ses gestes et les poses de ses mains étaient comme des parties rythmées d'une danse infiniment variée dont mon intuition saisissait l'ensemble.

Et je lui disais, en la suppliant : - Fille de Lebanon, si tu es venue à moi des profondeurs mystérieuses de l'Opium, reste, reste... mon coeur te veut. Jusqu'à la fin de mes jours je me nourrirai de l'impréciable drogue qui te fait paraître à mes yeux. L'opium est plus puissant que l'ambroisie, puisqu'il donne l'immortalité du rêve, non plus la misérable éternité de la vie ; plus subtil que le nectar, puisqu'il crée des êtres si étrangement brillants ; plus juste que tous les dieux, puisqu'il réunit ceux qui sont faits pour s'aimer !

«Mais si tu es femme née de chair humaine, tu es mienne - pour toujours - car je veux donner tout ce qui est à moi pour te posséder...»

Elle fixa sur moi ses yeux miroitants entre les cils d'or, s'approcha lentement et s'assit dans une pose douce qui faisait battre mon coeur. «Est-il vrai ? murmura-t-elle. Donnerais-tu ta fortune pour m'avoir ?» - Elle secoua la tête avec incrédulité.

Je vous dis que la folie me tenait. Je saisis mon carnet de chèques - je le signai en blanc et je le lançai dans la chambre - il rebondit sur le parquet. «Hélas ! dit-elle - aurais-tu le courage d'être mendiant pour être à moi ? Il me semble que je t'aimerais mieux ; dis - veux-tu ?» - Elle me déshabillait légèrement. [...]

> Pour le texte intégral et la fin du récit : http://www.bmlisieux.com/litterature/schwob/portopiu.htm

> Pour d'autres texte de Marcel Schwob en audiolivres : http://www.litteratureaudio.com/livres-audio-gratuits-mp3...

07:00 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pipe, tabac, fumer, marcel schwob, schwob, léon daudet, byvanck, opium