mardi, 10 juin 2014

Blouge, c'est bien blouge

Après le bal, Ramon Casas y Carbo

Text by Maya Kodeih Harmanani, 2014

He stuck his blade in her flesh and twisted it in.

He watched the red stains

As her blood flooded out of her body

Following a path down to the white sheets.

He was madly in love with her,

Intoxicated by the smell of her blood,

and the sight of her soul draining from her body.

He felt he owned her and was shivering from ecstasy.

She lay on the bed, asleep,

Feeling the pain throbbing, but wouldn’t wake.

She needed his pains, his pleasurable pains.

She felt he owned her and was shivering in agony.

As he gave his blade another thrust,

Carving deeper into her

Causing another flow of blood,

She remained silent.

Her mouth was unable to scream,

Her mind unable to wake,

Mesmerized in a deep sleep,

Thinking the pain was part of her dream.

She was madly in love with him.

She dreamt of their first kiss.

She tasted blood in her mouth,

And let go …

She remained in her dream,

Looking down on herself

Drowning in red stained sheets,

Tasting her blood,

Feeling his kiss.

¤ ¤ ¤ ¤

PS : this text is about women abuse.

07:00 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, littérature contemporaine, Peinture | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 27 mai 2014

Considérations sur la mémoire - La guerre à neuf ans

Guernica, Picasso

Guernica, Picasso

Préface d'Emmanuel Berl à La guerre à neuf ans, Pascal Jardin, 1971, Grasset :

J'ai connu Pascal Jardin, plongé encore dans cette enfance dont il dit qu'on ne sort jamais.

Il m'a toujours séduit, et tant de fois déconcerté qu'il ne peut plus me surprendre, - par ses apparitions, ses disparitions ; petit ange démoniaque, tendre et dur, esclave ou libre, plus que quiconque : avec ses pieds qui ne touchent pas la terre et y sont, néanmoins, enfoncés.

J'ai aimé son livre, dès sa première version - parce qu'il lui ressemble. Est-il bon ? Est-il mauvais ? Comment savoir. En tout cas, il n'est pas rien. Pour moi, cela seul importe. Les livres sont comme les gens, transparents ou opaques, on entre en eux ou on n'y entre pas. Quand on les juge, on se trompe, non seulement sur eux, mais sur soi.

Celui-ci m'a intéressé pour des raisons multiples.

"La guerre à neuf ans" ? Moi, j'en avais quarante-huit. J'ai vu beaucoup des choses qu'il raconte. Et je ne les reconnais pas. Mais Cézanne aurait-il reconnu Vollard dans le portrait qu'en a peint Picasso ?

Pascal Jardin lui-même a-t-il vu, comme il le dit, ce qu'il nous rapporte ? Je sais trop que la mémoire est une fermentation perpétuelle où les souvenirs se transforment autant qu'ils se conservent.

C'est le cas de chacun. Mais de Pascal Jardin, plus particulièrement : il regarde tout avec tant de passion qu'il modifie tout de suite ce que, chez les autres, modifie, goutte à goutte, le temps écoulé.

Je crois que personne n'est plus véridique, et plus sincère. Mais je suis moi-même étonné quand, par hasard, il m'arrive de croire ou même de vérifier ce qu'il dit.

Chez lui, plus que chez quiconque, la perception, la mémoire ou l'imagination sont un tout que nos pédantismes, abusivement, décomposent.

Il est exactement le contraire de Cocteau "menteur qui disait toujours la vérité".

Pascal, lui, est toujours vrai, quitte à dire des mensonges : il serait, je pense, incapable de mentir. Si la vérité se transmue en imposture, la faute en est à elle, non à lui.

Il serait bien que M. Jacques Monod le fréquente un peu. Ses idées sur "la connaissance objective" y gagneraient le flou, les réserves qui leur manquent.

Sans doute M. Monod répondrait qu'il est un homme de science, et Pascal Jardin, un homme de cinématographe ; et que le laboratoire permet les vérifications expérimentales ; le retour du même prouve la justesse du discours tenu sur lui, oppose ce qui réussit à ce qui échoue.

Mais Pascal Jardin réussit : le scénario vérifie l'imaginaire d'où il provient, ou le film vérifie le scénario qu'il projette. La connaissance objective ne serait donc qu'un certaine attitude morale de celui qui tend vers elle. M. Monod lui-même, d'ailleurs, l'insinue. La guerre, l'enfance, Vichy, la première et la seconde femme de Pascal Jardin existent.

Son album d'images ne concorde pas toujours avec le mien. Mais n'était-il, n'est-il pas mieux placé que moi pour prendre ses photos ? Il est moins assuré que M. Monod de ce qu'il a vu, de ce qu'il se rappelle, de ce qu'il dit. Mais cette méfiance diminue-t-elle la probabilité de ses propos ?

Le cerveau de Pascal Jardin constitue un certain système de coordonnées. Il arrive que ses personnages m'ébahissent, quand je me réfère à ma propre souvenance. Mais la physique n'a-t-elle pas toujours ébahi le public, assuré que le soleil tourne autour de la terre, que l'espace est un milieu homogène, éternel, et que la vitesse de la lumière ne peut pas être constante, puisque les corps se meuvent soit dans le même sens qu'elle, soit dans un sens opposé ?

Je ne serai sans doute pas le seul que le livre de Pascal Jardin rappelle à l'ordre de la modestie. Il y parvient du premier coup, en nous obligeant à considérer que la guerre pourrait être vue, par des enfants - fait trop méconnu par les adultes inguérissables que sont les historiens.

Ils gagneront tous à méditer la scène où l'enfant Pascal cherche à comprendre ce que peut avoir d'insolite la présence simultanée, dans le salon de son père, de M. K. von Nidda, en visite et de Robert Aron en cavale.

De même qu'à relire dans Les dieux ont soif celles où Anatole France montre des Parisiens, inconscients qu'un événement a lieu, le neuf thermidor.

Les psychiatres aussi gagneront à lire ce que Pascal Jardin écrit des bottes et de son rapport avec elles. [...]

La guerre à neuf ans

Pascal Jardin

1971

Grasset

198 pages

www.amazon.fr/guerre-histoire-vichy-culottes-courtes/dp/B...

www.amazon.fr/guerre-à-neuf-ans-récit/dp/B0000DL9ID

07:00 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine, Réflexions, philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal jardin, la guerre à neuf ans, à 9 ans

lundi, 26 mai 2014

La guerre à neuf ans - Pascal Jardin

Biographie d'Alain-Gérard Slama précédant La guerre à neuf ans, Pascal Jardin, 1971, Grasset :

"Jardin (Pascal), écrivain, auteur de films. Né le 14 mai 1934 à Paris. Fils de Jean Jardin, diplomate puis banquier, et de Mme, née Simone Duchesne.

Marié en premières noces à Mlle Claudine Fayard (deux enfants, Nathalie, Emmanuel) et en secondes noces, le 3 décembre 1964, à Mlle Stéphane Sauvage (deux enfants, Alexandre, Frédéric).

Études : cours privés par précepteurs, dont Jean Giraudoux et Raymond Abellio.

Carrière : ouvrier papetier, chauffeur de taxi, puis vendeur de cartes de crédit (1952-1958). Journaliste à l'Aurore (1959). Assistant-metteur en scène de Marc Allégret (1960). Dialoguiste d'une centaine de films, dont Classe tous risque (1959), le Tonnerre de Dieu (1965), la série des Angélique, Marquise des Anges (1964-1968), Compartiment tueurs (1964), le Chat (1971), la Veuve Couderc (1971), le Train (1973), la Race des seigneurs (1974), etc.

Œuvres : la Guerre à neuf ans (récit, 1971), Toupie la rage (roman, 1972), Guerre après guerre (récit, 1973).

Adresse : 95 rue de la Faisanderie, 75116 Paris."

Tel est le bilan qu'en 1975, Pascal Jardin traçait, pour le Who's who, de sa carrière et de sa vie. Mort prématurément d'un cancer le 31 juillet 1980, il n'avait encore que cinq années à vivre, et quelques œuvres à produire : au cinéma, le Vieux Fusil, avec Robert Enrico (1975), Sale Rêveur, avec Jean-Marie Périer (1977), la Cage (1977), le Toubib (1979) ; en littérature, Je te reparlerai d'amour (roman, 1975), Comment avant (comédie, 1976), le Nain jaune (récit, 1978), la Bête à bon Dieu (récit, 1980). Mais dans cette notice insolite, l'essentiel, déjà, était dit : la place du père, la place des femmes, la formation autodidacte, le goût de la provocation, le parisianisme mondain, la veine populaire, l'ambition littéraire, la nostalgie du passé, l'appétit de modernité.

Beaucoup de contradictions, et de quoi, au total, remplir plusieurs vies. Mais n'était-ce pas, déjà, le cas de son père, Jean Jardin (1904-1976), haut fonctionnaire d'un capacité de travail débordante, qui dormait cinq heures par nuit ? Collaborateur éminent de Raoul Dautry à la tête de la SNCF, avant 1940, directeur de cabinet de Pierre Laval de mai 1942 à novembre 1943, puis représentant de Vichy à Berne, jusqu'à la Libération, Jean Jardin trouva le moyen de se rétablir dans les affaires, entre la Suisse et la France, sous la IVe République, et même de retrouver une certaine influence politique, depuis la formation du gouvernement Pinay en 1952.

Scénariste et dialoguiste débordant d'activité, à l'exemple de son père, celui que Jean Gabin appelait "le môme Jardin", a participé en vingt ans, depuis ses débuts dans le Petit Prof (écrit en une journée pour Darry Cowl, en 1958), à la réalisation de près de cent cinquante films, dont certains furent marquants comme Classe tous risques, de Claude Sautet, le Deuxième Souffle, de Jean-Pierre Melville, le Chat, de Pierre Granier-Deferre, le Vieux Fusil, avec Robert Enrico. Très vite, son tempérament passionné, sa fantaisie, son aptitude à saisir, dans un détail, la vérité romanesque et un sens aigu de la réplique, lui ont valu, avec un fortune joyeusement gaspillée, un ticket d'entrée dans le club très fermé des auteurs "à texte" les plus recherchés : Francis Weber, Jean-Loup Dabadie, Michel Audiard. En dépit de l'estime dans laquelle le tenaient un Truffaut ou un Godard, ce n'est pourtant pas l’œuvre cinématographique, où se côtoient le meilleur et le pire, qu'il a écrite, dit-il, "pour s'amuser", qui l'a fait connaître du public.

C'est ce petit livre vibrant de souvenirs sur Jean Jardin et Pierre Laval, la Guerre à neuf ans, qui, en 1971, l'a imposé comme écrivain. Par la suite, si l'on excepte Toupie la rage (roman, 1972), et deux pièces de "boulevard", Comme avant, et Madame est sortie, montée, la première par Andréas Voutsinas en 1976, la seconde par Jean-Claude Brialy en 1980, et toutes deux bien accueillies par la critique, son inspiration littéraire est restée largement autobiographique, dominée par deux passions : sa passion pour sa seconde femme (Je te reparlerai d'amour, 1975) et sa passion pour son père (le Nain jaune, 1978 et la Bête à bon Dieu, 1980). En 1978, pour le Nain jaune, cet autodidacte, qui se flattait de ne pas connaître l'orthographe, partagea avec Alain Bosquet le Grand Prix du Roman de l'Académie française.

Dans sa biographie de Jean Jardin (Une éminence grise, 1986), Pierre Assouline raconte que l'ancien directeur de cabinet de Pierre Laval s'est jugé offensé par le portrait "excessif" et "extravagant" donné de lui dans la Guerre à neuf ans : "Seuls les noms y (seraient) vrais, tout les reste (serait) faux." L'artiste, à l'évidence, a forcé le trait. Mais sans l'admiration baroque qu'il vouait à son père, il n'eût probablement pas osé élever ce monument de piété en l'honneur d'un homme qui, pour avoir joué, effectivement, double jeu, abrité des juifs et favorisé le passage de résistants à Alger, n'en a pas moins été un des principaux artisans de la collaboration.

Un quart de siècle, c'est beaucoup. Mais en 1971, pour panser les plaies des années noires, c'était encore trop court. Au-delà de l'effet de surprise créé par la nervosité de son style et par son découpage cinématographique en courtes séquences entrecoupées de "flash-back", la Guerre à neuf ans a créé un choc par la franchise, la grâce, l'absence totale de mauvaise conscience, avec lesquelles le microcosme de Vichy et des châteaux environnants se trouvait décrit. Le premier, en 1968, Patrick Modiano avait ouvert la voie avec la Place de l'Etoile, qui racontait l'histoire d'un collaborateur juif ; la même année, Emmanuel Berl avait contribué à briser les stéréotypes, en avouant ingénument, dans la Fin de la IIIe République, qu'en dépit de son appartenance à la haute société israélite, il avait participé à la rédaction des premiers discours de Pétain : ce n'est pas un hasard si Pascal Jardin lui a demandé de préfacer son livre.

1971 est aussi l'année où le film de Marcel Ophüls, le Chagrin et la Pitié, fut projeté dans les salles. Mais il s'agissait d'un réquisitoire, destiné à mettre en évidence une responsabilité collective, la Guerre à neuf ans se voulait, au contraire, "Apolitique, avec un A privatif majuscule", et revendiquait le point de vue du "photographe", non de l'historien. Sa thèse, s'il y en avait une, consistait à rappeler que les nécessités de l'histoire sont également faites de beaucoup de hasards particuliers. Chez Jean Jardin, installé près de Vichy dans le petit château de Charmeil, se côtoyaient des ultra-collaborateurs (Abel Bonnard, Paul Marion, Benoist-Méchin), des proches du maréchal (Romier, Le Roy Ladurie), des artistes (Morand, Giraudoux, Pierre Fresnay), des résistants (Georges Bidault), des Allemands (entre autres, Krug von Nidda, le représentant de Hitler auprès de Pétain) et Robert Aron, qui descendait, de temps en temps, pour prendre l'air, des combles où il était caché....

Le monde, semblait dire Pascal Jardin, est-il autre chose que cette fourmilière incohérente et vaine, reflétée dans un regard d'enfant ? Après lui, d'autres regards innocents se sont posés sur la collaboration, avec les souvenirs de Marie Chaix (fille d'un dirigeant du PPF), les Lauriers du lac de Constance, et surtout, avec le film de Louis Malle et Patrick Modiano, Lacombe Lucien (1974). AInsi un livre de deux cents pages, sans autre ambition que d'apporter un témoignage, a-t-il contribué à diffuser dans les sensibilités quelques-uns des thèmes qui avaient inspiré, vingt ans plus tôt, la protestation isolée des "hussards" - entre autres le Jacques Laurent du Petit Canard - contre les conformismes de la Libération. La Guerre à neuf ans, annonçait la vague que, dans l'euphorie des débuts du septennant de Valéry Giscard d'Estaing, on nomma la "mode rétro". Toute une métaphysique de l'absurde, jusqu'alors corsetée de tragédie, se donna libre cours, sur le mode allègre de la comédie.

La guerre à neuf ans

Pascal Jardin

1971

Grasset

198 pages

www.amazon.fr/guerre-histoire-vichy-culottes-courtes/dp/B...

www.amazon.fr/guerre-à-neuf-ans-récit/dp/B0000DL9ID

07:00 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine, Portraits de personnalités | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal jardin, la guerre à neuf ans, à 9 ans

vendredi, 23 mai 2014

L'Algérie III

Extraits de L'Algérie ou la mort des autres, Virginie Buisson, 2000, Folio :

[...]

J'ai vu le fils Aupetit qui titubait sur sa bicyclette ; il s'est écroulé devant chez lui.

J'ai crié, un voisin s'est précipité, le médecin militaire d'Aïn-Bessem est arrivé, nous a éloignés.

L'armée a décidé de l'évacuer sur Alger, la colonne de l'escorte s'est formée devant la brigade.

La nuit venait, pour la dernière fois jusqu'à la fin de la guerre, la route de Sakamody s'est ouverte pour un civil.

Les militaires n'ont pas attrapé l'homme qui a tiré.

Des fellaghas ont coupé les poteaux électriques, nous n'avons plus de lumière et plus d'eau. Nous dînons à la bougie et je vais à la source avec mes frères.

Les journaux racontent des embuscades ; il paraît qu'un régiment va s'installer à Bir-Rabalou.

Tout le monde parle des "événements", la surveillance se fait plus lâche à la maison. Je guette les convois militaires.

Il y en a qui traversent le village, mais juste pour prendre de l'eau, ils ne restent pas.

Les soldats se rafraîchissent à la source. J'ai échangé un chapeau kabyle à large bord cotre un litre de vin.

Des spahis ont parqué leurs chevaux dans les champs derrière la villa.

Ils ressemblent vraiment à la photo du zouave dans la salle à manger de ma tante en France.

Je n'avais jamais vu de chevaux de si près, avec mes frères on tournait autour, leur sexe surtout nous fascinait.

Les spahis sont restés quelques jours, puis ils sont partis en opération.

Ils avaient dormi dans les granges autour de la villa, le matin, j'avais fait ma toilette avec eux à la source, ils avaient accroché des glaces aux arbres pour se raser, ils s'étaient aspergés en riant.

Ils ont été abattus dans un défilé très étroit du Bougahouden, il paraît qu'ils sont tombés un par un jusqu'au dernier.

L'armée a ramené les corps et enseveli les chevaux sous la chaux.

Les femmes des gendarmes descendent leurs chaises tous les après-midi à quatre heures.

Elles tricotent.

Les enfants jouent à leurs pieds.

Elles m'appellent pour les aider à étendre le linge, pour plier les draps, pour garder les bébés.

Quand leurs maris sont de garde et qu'elles ont peur de rester seules, je vais dormir avec elles, et, leur peur s'ajoute à la mienne.

Quand elles se racontent des histoires, elles m'éloignent ; je n'ai jamais l'âge qu'il faut.

[...]

Le soir, mon père est rentré. Il a posé de grenades sur la table de nuit. Il a appris à ma mère à se servir du fusil.

Le lendemain, la grille de la maison a été fermée à clé. Les gendarmes ont empilé des sacs de sable et déroulé des barbelés devant toutes les issues.

Les colons isolés se sont repliés sur le village. Les autres ont fortifié leur ferme.

Mon père a démonté mon vélo et l'a rangé dans la cave.

[...]

La trappe s'est refermée.

Cela a duré six mois.

Le ronron des femmes de flics. Leurs tricots. Les orangeades d'après la sieste, Nous Deux, Confidences, Intimité, leurs ovaires, leur mari. La messe du dimanche.

Et les cris que j'étouffais. Les courses, arrimée à ma mère ; les jours de repose de mon père, avec des pages de divisions à faire, punition de mon indiscipline. Mes fenêtres ouvertes sur les champs de blé, sur des amandiers en fleurs. Mes poings serrés, mes ongles dévorés, ma colère étouffée.

Un jour, je suis montée sur la fenêtre. Nous habitions au deuxième étage. J'ai eu envie de sauter pour voir si une autre vie existait. Mais j'ai eu peur de m'abîmer.

Il fait très chaud, je n'arrive pas à dormir.

J'ouvre mes volets, j'écoute les crapauds, les cigognes. Je ne peux pas sortir, mais au moins je suis libre, je peux avoir le visage nu.

La journée il faut composer, ne pas avoir l'air absent, être là. C'est long un jour quand tout est connu ; j'ai surtout peur des repas.

Mon père a deux verres, un pour boire, un pour me lancer de l'eau à la figure. Je fais des boulettes avec mon pain, je ne supporte pas les silences. Il y a tout un code que je découvre petit à petit, d'abord il faut manger, obéir, ne pas traîner en faisant les courses, ne pas répondre à ma mère, donner mes jouets à mes frères, aimer être à la maison.

A mon âge on ne doit pas s'ennuyer.

"A ton âge, ta mère travaillait."

Je me prends à rêver de pension, d'orphelinat.

La vraie vie s'éloigne, je m'installe dans la vie rêvée où je suis seule.

[...]

L'école,

les repas,

les voisines.

Mon horizon est clos par le leur. Elles parlent, j'écoute, je rêve, j'attends.

[...]

L'Algérie ou la mort des autres

Virginie Buisson

2000

Folio

96 pages

http://www.amazon.fr/LAlg%C3%A9rie-mort-autres-Virginie-B...

07:00 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algérie, virginie buisson, la mort des autres

vendredi, 16 mai 2014

L'Algérie II

Extraits de L'Algérie ou la mort des autres, Virginie Buisson, 2000, Folio :

[...]

Le village pourrait être en France. Il y a même une église avec un jardin de curé, une mairie avec un drapeau et l'école des filles séparée de celle des garçons. Les mechtas dans les montagnes et les gens rappellent que nous sommes en Algérie.

Il y a un tailleur. Il ne prend pas de mesures, il plie, marque à la craie et coud sur sa machine à pédales des mètres de rubans sur du tissu à fleurs.

On attend un peu et on a une gandoura.

A côté, le boucher étale ses moutons égorgés envahis par les mouches.

Plus loin, une famille européenne subsiste grâce aux couscous déposés à leur porte.

Je descendais souvent la rue du village avec leur fils aîné. On s'insultait d'un trottoir à l'autre. De lui j'ai appris les différences.

Je suis patos (nom donné aux gens nés en France).

Il est pied-noir,

et il y a les ratons.

Je ne l'ai pas connu longtemps, juste le temps de s'empoigner joyeusement.

Il est parti un jour.

Des Européens tiennent un café. J'aime aller chez eux à cause d'un mur recouvert de chèvre-feuille et d'un énorme platane où je me balance.

Dans une villa proche, leurs cousins vieillissent, gardiens de l'ancienne splendeur.

Après la sieste, ils sortent les chaises devant leur porte.

Ils racontent les chasses à dos de mule. Ils disent le temps d'avant les événements.

En face de chez nous, vit une veuve : madame Aupetit et son fils, vieux garçon.

Elle a des colombes dans sa cour et des pigeons.

De temps en temps, elle en étouffe une paire pour notre repas.

Je vais y chercher des œufs aussi.

Je l'attends dans la bibliothèque où un balancier de cuivre sonne les heures en désordre. Elle arrive doucement, en traînant ses jambes enflées.

Je rêve de monter au premier étage.

Sur la route d'Aumale, il reste un vieux couple, les Gilles, repliés au village depuis les premiers attentats.

La femme s'active, pressée, insoumise et farouche.

Lui s'éteint en pensant à sa ferme abandonnée.

Il regrette de n'avoir plus assez de force pour rester seul dans sa montagne : pour monter la garde auprès de ses vignes.

Il se fait du souci pour sa jument que nourrissent d'anciens journaliers.

Il a trop de "plus jamais" dans la tête pour espérer.

Je l'ai toujours vu le visage fermé, les poings serrés.

Son fils Charles vit seul, indifférent à l'avenir.

Il laboure, plante des fèves, fait ce qu'il a à faire en harmonie avec le temps.

Il me parle des fêtes d'avant, sans amertume.

C'est comme ça, c'est tout.

Son frère Armand, un peu don Juan de village, séduit les femmes mariées.

Mon père ne l'aime pas, je l'ai peu vu.

Il y en avait un autre dont j'ai oublié le prénom.

Il se consumait d'une tuberculose ramenée de captivité.

Il était correspondant d'une compagnie d'assurances.

Sa femme, opulente et volubile, me serrait sur son cœur.

Ma mère n'appréciait pas et un jour, je n'ai plus eu le droit de retourner chez eux.

Pourtant, j'aimais leur désordre.

Mademoiselle Blanche tient le dépôt de pain et vend Le Journal d'Alger et La Dépêche quotidienne.

Elle n'ouvre que le haut de sa porte en traînant une jambe arthrosée.

Chaque année elle va à Lourdes.

Lorsqu' j'arrive, alors qu'elle est à table, elle se lave les mains pour me servir, et se les relave après, car "les sous, les Arabes aussi les touchent".

J'apprends le racisme ordinaire, quotidien.

Des colons habitent une ferme un peu isolée ; j'y vais quelquefois.

Madame Danal sort des gâteaux secs d'une boîte de fer, et l'on boit du sirop d'orgeat sur des fauteuils raides et solennels.

Les volets sont clos sur la chaleur, on entend les grillons.

Je suis invitée pour la journée quand leur fille rentre de pension.

J'y vais volontiers au temps de la moisson à cause de la poussière dorée, du bruit de la moissonneuse-batteuse en bois, et des cigognes.

J'ai un peu peur pour revenir, je cours en approchant du cimetière ; passé les cyprès, la route est toute droite, j'aperçois le village, alors je rentre doucement en effeuillant des marguerites et en faisant des poupées de coquelicots.

C'est mal vu d'aller chez les Arabes, je les regarde. Le temps de la connaissance viendra plus tard.

Le maire habite une maison blanche et rose. Son épouse est une petite bonne femme dévote, habillée de mauve et de gris, à la permanente sévère.

Il porte des guêtres, un casque colonial et un ventre important. Il est célèbre par sa liaison avec l'institutrice et ses sorties à Alger avec les danseuses. Il est respecté aussi, à cause de ses bœufs amenés de France. Les plus beaux du village.

Il fait frais dans sa maison, pleine de livres et de tableaux. J'aime bien sa façon très vieille France de m'appeler "Mademoiselle". Quand je suis retournée le voir après l'Indépendance, sa femme était morte. Il vivait avec une gouvernante autrichienne. Il ne fut pas indifférent à mes robes d'été.

Les jours suivants, mes parents se sont installés ; moi, je suis allée à la découverte.

Au fond de la cour, dans une ancienne remise à grains, il y avait une famille arabe.

Les femmes m'ont accueillie près du canoun, je m'y suis sentie bien.

Je les regardais ; partout après, j'ai retrouvé ces gestes qu'elles ont pour pétrir la galette, pour laver le linge, pour bercer un enfant.

Si j'arrivais lorsque la galette cuisait, elle m'offraient un café dans une toute petite tasse blanche. Je m'installais contre le mur en torchis.

La plus vieille surveillait la cuisson, puis prenait la galette, la cassait en deux et me l'offrait dans un torchon noué.

J'aimais le bruit de leurs bracelets, leurs mains tatouées, leurs yeux bordés de khôl, les couvertures de laine où j'allais m'étendre.

Tout cela m'était offert avec en plus la couleur du ciel, le bleu du Bougahouden, l'ocre de la terre et le cri des chacals.

[...]

L'Algérie ou la mort des autres

Virginie Buisson

2000

Folio

96 pages

http://www.amazon.fr/LAlg%C3%A9rie-mort-autres-Virginie-B...

07:00 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algérie, virginie buisson, la mort des autres

mardi, 13 mai 2014

L'Algérie I

Extraits de L'Algérie ou la mort des autres, Virginie Buisson, 2000, Folio :

[...]

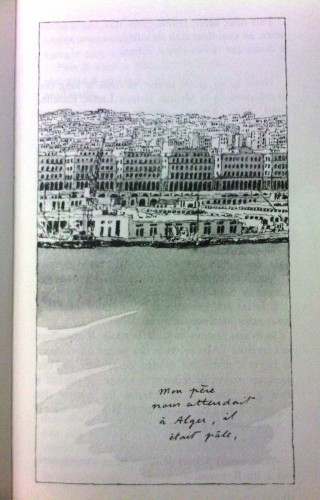

Mon père nous attendait à Alger, il était pâle, défait, comme lorsqu'il est ému ou en colère.

Nous avions beaucoup de bagages et un chat dans un panier d'osier, c'était le chat de Jean-Pierre.

Nous avons fait les courses rue d'Isly. Mon père nous a montré l'hôtel Aletti, la Grande Poste, le début de la Casba et la mosquée-cathédrale.

Puis nous avons rejoint notre taxi, une traction noire. Le chauffeur était du village où nous allions, il disait que là-bas c'était calme.

Nous avons quitté la mer et roulé le long des orangeraies de la Metidja jusqu'à Larba. Ensuite, nous nous sommes engagés entre ravins et montagnes.

Mon père avait sa main posée sur son pistolet. En France, on écoutait les informations ; on entendait souvent : "Des hors-la-loi ont été mis hors de combat." Et on pensait qu'il ne devait plus en rester beaucoup.

Nous avons croisé des convois militaires ; je ne sais plus à quel endroit, j'ai vu un car renversé.

Une automitrailleuse nous a escortés dans les gorges de Sakamodi jusqu'à Tablat.

Il faisait très chaud, mes frères étaient malades, nous nous arrêtions souvent.

Je m'asseyais au bord de la route, le chauffeur m'apprenait l'Algérie, celle des gestes quotidiens : la façon d'ouvrir une orange, de prendre de l'eau dans ses mains, de se laver le visage ; je pensais à mon grand-père, à sa manière de manger des oignons et du pain, ici, c'était de la galette, mais il y avait aussi le partage.

Après quatre heures de route, nous sommes arrivés à Bir-Rabalou.

Le chef de gendarmerie nous a accueillis et nous a appris que des voyageurs européens avaient été égorgés dans un car le matin.

Puis il nous a emmenés dans notre logement : une villa à partager avec deux autres familles de gendarmes.

C'était une maison du début du siècle, au crépi jaune, au carrelage patiné, presque une ferme.

Il y avait une cheminée dans chacune des six pièces. Nous avions : une cuisine qui donnait sur la terrasse et une chambre qui s'ouvrait sur la cour de l'écurie.

Des femmes sont venues parler avec Maman, la nuit tombait, nous avons fait du feu dans la cuisine, on voyait à peine les montagnes, les arbres cachaient les maisons.

Mon père m'a emmenée à l'épicerie, elle était tout en bas du village, signalée par une lampe à pétrole.

Ces hommes emmitouflés de blanc, ces paquets roulés dans un épais papier gris, ces odeurs, tout était neuf.

J'aurais voulu rester seule, respirer et remonter doucement la rue de Bir-Rabalou, mais je commençais sans le savoir l'apprentissage de la liberté surveillée et mon père m'a ramenée à la maison.

Nous avons fait connaissance avec les voisins ; ils nous ont offert l'apéritif. Après, ils sont venus à la maison, mon père avait acheté de l'anisette et des olives à Alger.

En France, nous allions au café quand mon père rencontrait un copain de régiment, mais jamais nous n'avions eu d'apéritif chez nous.

J'aimais bien qu'il y ait du monde à la maison.

[...]

L'Algérie ou la mort des autres

Virginie Buisson

2000

Folio

96 pages

http://www.amazon.fr/LAlg%C3%A9rie-mort-autres-Virginie-B...

07:01 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algérie, virginie buisson, la mort des autres

samedi, 10 mai 2014

Etymologie - Femme

Nymphe devant l'aéropage, Jean-Léon Gérôme

Extrait du Dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis,1997 , Pierre Desproges, Seuil :

Femme n.f., du latin femina. Être humain de sexe non masculin.

"La femme est le produit d'un os surnuméraire", disait BOSSUET qu'on ne saurait taxer de misogynie eu égard à l'exquise compréhension qu'il afficha toute sa vie à l'endroit de la gent féminine, huguenotes et catins exceptées.

Cette définition toute nimbée de délicatesse semble aujourd'hui quelque peu restrictive. La femme, à y regarder de plus près, est beaucoup plus qu'une excroissance osseuse. La femme est une substance matérielle organique composée de nombreux sels minéraux et autres produits chimiques parés de noms gréco-latins comme l'hydrogène ou le gaz carbonique, qu'on retrouve également chez l'Homme, dans des proportions qui forcent le respect.

Diversement amalgamés entre eux en d'étranges réseaux cellulaires dont la palpable réalité nous fait appréhender l'existence de Dieu, ces tissus du corps féminin forment les viscères. Certains sont le siège de l'amour.

La femme est assez proche de l'Homme, comme l'épagneul breton. A ce détail près qu'il ne manque à l'épagneul breton que la parole, alors qu'il ne manque à la femme que de se taire. Par ailleurs, la robe de l'épagneul breton est rouge feu et il lui en suffit d'une.

Dépourvue d'âme, la femme est dans l'incapacité de s'élever vers Dieu. En revanche, elle est en général pourvue d'un escabeau qui lui permet de s'élever vers le plafond pour faire les carreaux. C'est tout ce qu'on lui demande.

La femme ne peut se reproduire seule, elle a besoin du secours de l'Homme, lequel, parfois n'hésite pas à prendre sur ses heures de sommeil pour la féconder. Des observateurs attentifs affirment que la femme prend un vif plaisir dans cette satisfaction de sa viviparité.

La gestation, chez la femme, dure deux cent soixante-dix jours, au cours desquels elle s'empiffre, s'enlaidit, gémit vaguement, tout en contribuant à faire grimper les courbes de l'absentéisme dans l'entreprise.

Au bout de ces neuf mois, le petit d'Homme vient au monde. L'accouchement est douloureux. Heureusement, la femme tient la main de l'Homme. Ainsi, il souffre moins.

Se procurer l'ouvrage :

Dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis

Pierre Desproges

1997 et 2013

Coll. Points, Seuil

138 pages

www.amazon.fr/Dictionnaire-superflu-lusage-l%C3%A9lite-nantis/dp/2757833979

*

> Pour davantage : http://fichtre.hautetfort.com/les-mots-francais.html

07:00 Publié dans Ecrits, Farce et attrape, Les mots français, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : nymphe devant l'aéropage, jean-léon gérôme, desproges