mardi, 22 juillet 2014

L'Algérie V

Extraits de L'Algérie ou la mort des autres, Virginie Buisson, 2000, Folio :

[...]

L'école a cessé, la plage est vide, on attend pour le pain, le café commence à manquer, les journaux ont plusieurs jours de retard, le courrier s'égare.

La télévision continue de montrer une France balnéaire et paisible.

Les gens disent qu'ils restent, qu'ils tiendront et puis un matin on se compte et on s'aperçoit qu'il ne reste presque plus personne.

Les autres ont disparu sans rien dire, la veille ils vous parlaient encore à l'épicerie, chez le boucher, le boulanger, et puis plus rien, portes closes sur l'absence.

La mer a perdu ses sortilèges.

Il fait froid sur la plage où les femmes de militaires préparent leur bronzage pour la France.

Mes frères jouent dans les vagues.

Mon père hésite entre les Pyrénées et la Normandie.

Les glaces de l'hôtel des Tamaris ne reflètent plus que les silhouettes d'un personnel de service désabusé, témoin d'un faste qui n'a plus cours.

[...]

L'hôtel sur la plage ne sera jamais terminé, les enfants s'emploient à le détruire, les portes et les fenêtres ont disparu, la façade a été épargnée, dérisoire témoignage des apparences à sauver.

Les affiches commencent à se décolorer sur les murs encore maculés des signes de la guerre.

Pourtant l'année dernière notre voisine a planté des orangers.

Un matin je suis descendue dans la cour de la gendarmerie, j'ai heurté des soldats qui portaient une bâche.

Je suis remontée en hurlant.

On m'a dit que c'était le corps torturé d'un Algérien abandonné à la décharge.

J'ai pris les premiers cachets de l'oubli.

J'ai voulu retrouver Jacques à Alger.

J'ai pris le car qui fait des détours le long de la mer. [...] Il y avait peu de monde dans le car, le chauffeur évitait des arrêts, il disait qu'il ne voulait pas se faire égorger.

Je suis descendue au terminus sur le port. J'avais l'adresse de Jacques écrite sur un morceau de journal, j'ai demandé mon chemin, mais les gens ne voulaient pas s'arrêter.

En arrivant square Bresson, j'ai eu peur du silence ; il n'y avait personne dans les rues, j'ai marché à cloche-pied sur le trottoir pour me donner de l'assurance.

Je me suis engagée rue Bab-Azoun.

Devant la vitrine du Gagne-Petit, j'ai heurté un corps, je me suis mise à courir, mes ballerines étaient poissées de sang.

Mon dos me faisait mal, je pensais que la mort arriverait derrière, mais je voulais arriver jusqu'à toi.

J'ai croisé des femmes avec des cabas qui faisaient leur choix dans des magasins éventrés ; de temps en temps une jeep patrouillait.

Je suis arrivée chez toi, j'ai frappé, la porte s'est ouverte d'un coup, tu m'as regardée, tu es devenu très pâle, tu m'as secouée, tu m'as dit : "Qu'est-ce que tu fais là ? Rentre à Aïn-Taya."

Je me suis mise à trembler, à claquer des dents. Tu m'as serrée contre toi à me faire mal, tu as pris un pistolet, tu l'as mis dans la poche de ta chemise, tu m'as dit : "Viens, je te raccompagne."

Tu descendais l'escalier en courant, je trébuchais derrière toi, tu as pris ma main, tu marchais vite, j'avais du mal à te suivre.

J'ai aperçu un autre corps par terre, tu as dit : "Regarde le ciel."

Devant nous, un petit garçon d'une dizaine d'années aux cheveux très courts sautait à cloche-pied dans le caniveau.

Deux hommes en vespa sont arrivés derrière nous, ils nous ont dépassés doucement, le plus jeune a sorti un pistolet, il a visé, le ventre du petit garçon a éclaté sur les vitrines.

Des gens se sont mis à courir.

Tu m'as repoussée contre un porche.

Ils sont revenus, ils ont dit : "Laisse-le crever, c'est un raton."

Tu as regardé la blessure.

Ils sont arrivés tout près, tu es tombé devant moi, le sang a giclé de ta gorge, tu n'avais plus de regard.

Je ne sais pas combien de temps je t'ai gardé dans mes bras, des gens sont passés, nous ont évités, le sang faisait une tache brune sur ma robe, une patrouille s'est arrêtée, ils t'ont posé à l'arrière du camion, ils m'ont forcée à t'abandonner.

J'ai entendu un bateau qui partait, j'ai vu un couloir marron, crasseux, j'ai rampé sur le carrelage.

La plage est vide.

La ville n'existe plus.

Les volets sont cloués.

[...]

L'Algérie ou la mort des autres

Virginie Buisson

2000

Folio

96 pages

http://www.amazon.fr/LAlg%C3%A9rie-mort-autres-Virginie-B...

07:00 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algérie, virginie buisson, la mort des autres

vendredi, 23 mai 2014

L'Algérie III

Extraits de L'Algérie ou la mort des autres, Virginie Buisson, 2000, Folio :

[...]

J'ai vu le fils Aupetit qui titubait sur sa bicyclette ; il s'est écroulé devant chez lui.

J'ai crié, un voisin s'est précipité, le médecin militaire d'Aïn-Bessem est arrivé, nous a éloignés.

L'armée a décidé de l'évacuer sur Alger, la colonne de l'escorte s'est formée devant la brigade.

La nuit venait, pour la dernière fois jusqu'à la fin de la guerre, la route de Sakamody s'est ouverte pour un civil.

Les militaires n'ont pas attrapé l'homme qui a tiré.

Des fellaghas ont coupé les poteaux électriques, nous n'avons plus de lumière et plus d'eau. Nous dînons à la bougie et je vais à la source avec mes frères.

Les journaux racontent des embuscades ; il paraît qu'un régiment va s'installer à Bir-Rabalou.

Tout le monde parle des "événements", la surveillance se fait plus lâche à la maison. Je guette les convois militaires.

Il y en a qui traversent le village, mais juste pour prendre de l'eau, ils ne restent pas.

Les soldats se rafraîchissent à la source. J'ai échangé un chapeau kabyle à large bord cotre un litre de vin.

Des spahis ont parqué leurs chevaux dans les champs derrière la villa.

Ils ressemblent vraiment à la photo du zouave dans la salle à manger de ma tante en France.

Je n'avais jamais vu de chevaux de si près, avec mes frères on tournait autour, leur sexe surtout nous fascinait.

Les spahis sont restés quelques jours, puis ils sont partis en opération.

Ils avaient dormi dans les granges autour de la villa, le matin, j'avais fait ma toilette avec eux à la source, ils avaient accroché des glaces aux arbres pour se raser, ils s'étaient aspergés en riant.

Ils ont été abattus dans un défilé très étroit du Bougahouden, il paraît qu'ils sont tombés un par un jusqu'au dernier.

L'armée a ramené les corps et enseveli les chevaux sous la chaux.

Les femmes des gendarmes descendent leurs chaises tous les après-midi à quatre heures.

Elles tricotent.

Les enfants jouent à leurs pieds.

Elles m'appellent pour les aider à étendre le linge, pour plier les draps, pour garder les bébés.

Quand leurs maris sont de garde et qu'elles ont peur de rester seules, je vais dormir avec elles, et, leur peur s'ajoute à la mienne.

Quand elles se racontent des histoires, elles m'éloignent ; je n'ai jamais l'âge qu'il faut.

[...]

Le soir, mon père est rentré. Il a posé de grenades sur la table de nuit. Il a appris à ma mère à se servir du fusil.

Le lendemain, la grille de la maison a été fermée à clé. Les gendarmes ont empilé des sacs de sable et déroulé des barbelés devant toutes les issues.

Les colons isolés se sont repliés sur le village. Les autres ont fortifié leur ferme.

Mon père a démonté mon vélo et l'a rangé dans la cave.

[...]

La trappe s'est refermée.

Cela a duré six mois.

Le ronron des femmes de flics. Leurs tricots. Les orangeades d'après la sieste, Nous Deux, Confidences, Intimité, leurs ovaires, leur mari. La messe du dimanche.

Et les cris que j'étouffais. Les courses, arrimée à ma mère ; les jours de repose de mon père, avec des pages de divisions à faire, punition de mon indiscipline. Mes fenêtres ouvertes sur les champs de blé, sur des amandiers en fleurs. Mes poings serrés, mes ongles dévorés, ma colère étouffée.

Un jour, je suis montée sur la fenêtre. Nous habitions au deuxième étage. J'ai eu envie de sauter pour voir si une autre vie existait. Mais j'ai eu peur de m'abîmer.

Il fait très chaud, je n'arrive pas à dormir.

J'ouvre mes volets, j'écoute les crapauds, les cigognes. Je ne peux pas sortir, mais au moins je suis libre, je peux avoir le visage nu.

La journée il faut composer, ne pas avoir l'air absent, être là. C'est long un jour quand tout est connu ; j'ai surtout peur des repas.

Mon père a deux verres, un pour boire, un pour me lancer de l'eau à la figure. Je fais des boulettes avec mon pain, je ne supporte pas les silences. Il y a tout un code que je découvre petit à petit, d'abord il faut manger, obéir, ne pas traîner en faisant les courses, ne pas répondre à ma mère, donner mes jouets à mes frères, aimer être à la maison.

A mon âge on ne doit pas s'ennuyer.

"A ton âge, ta mère travaillait."

Je me prends à rêver de pension, d'orphelinat.

La vraie vie s'éloigne, je m'installe dans la vie rêvée où je suis seule.

[...]

L'école,

les repas,

les voisines.

Mon horizon est clos par le leur. Elles parlent, j'écoute, je rêve, j'attends.

[...]

L'Algérie ou la mort des autres

Virginie Buisson

2000

Folio

96 pages

http://www.amazon.fr/LAlg%C3%A9rie-mort-autres-Virginie-B...

07:00 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algérie, virginie buisson, la mort des autres

vendredi, 16 mai 2014

L'Algérie II

Extraits de L'Algérie ou la mort des autres, Virginie Buisson, 2000, Folio :

[...]

Le village pourrait être en France. Il y a même une église avec un jardin de curé, une mairie avec un drapeau et l'école des filles séparée de celle des garçons. Les mechtas dans les montagnes et les gens rappellent que nous sommes en Algérie.

Il y a un tailleur. Il ne prend pas de mesures, il plie, marque à la craie et coud sur sa machine à pédales des mètres de rubans sur du tissu à fleurs.

On attend un peu et on a une gandoura.

A côté, le boucher étale ses moutons égorgés envahis par les mouches.

Plus loin, une famille européenne subsiste grâce aux couscous déposés à leur porte.

Je descendais souvent la rue du village avec leur fils aîné. On s'insultait d'un trottoir à l'autre. De lui j'ai appris les différences.

Je suis patos (nom donné aux gens nés en France).

Il est pied-noir,

et il y a les ratons.

Je ne l'ai pas connu longtemps, juste le temps de s'empoigner joyeusement.

Il est parti un jour.

Des Européens tiennent un café. J'aime aller chez eux à cause d'un mur recouvert de chèvre-feuille et d'un énorme platane où je me balance.

Dans une villa proche, leurs cousins vieillissent, gardiens de l'ancienne splendeur.

Après la sieste, ils sortent les chaises devant leur porte.

Ils racontent les chasses à dos de mule. Ils disent le temps d'avant les événements.

En face de chez nous, vit une veuve : madame Aupetit et son fils, vieux garçon.

Elle a des colombes dans sa cour et des pigeons.

De temps en temps, elle en étouffe une paire pour notre repas.

Je vais y chercher des œufs aussi.

Je l'attends dans la bibliothèque où un balancier de cuivre sonne les heures en désordre. Elle arrive doucement, en traînant ses jambes enflées.

Je rêve de monter au premier étage.

Sur la route d'Aumale, il reste un vieux couple, les Gilles, repliés au village depuis les premiers attentats.

La femme s'active, pressée, insoumise et farouche.

Lui s'éteint en pensant à sa ferme abandonnée.

Il regrette de n'avoir plus assez de force pour rester seul dans sa montagne : pour monter la garde auprès de ses vignes.

Il se fait du souci pour sa jument que nourrissent d'anciens journaliers.

Il a trop de "plus jamais" dans la tête pour espérer.

Je l'ai toujours vu le visage fermé, les poings serrés.

Son fils Charles vit seul, indifférent à l'avenir.

Il laboure, plante des fèves, fait ce qu'il a à faire en harmonie avec le temps.

Il me parle des fêtes d'avant, sans amertume.

C'est comme ça, c'est tout.

Son frère Armand, un peu don Juan de village, séduit les femmes mariées.

Mon père ne l'aime pas, je l'ai peu vu.

Il y en avait un autre dont j'ai oublié le prénom.

Il se consumait d'une tuberculose ramenée de captivité.

Il était correspondant d'une compagnie d'assurances.

Sa femme, opulente et volubile, me serrait sur son cœur.

Ma mère n'appréciait pas et un jour, je n'ai plus eu le droit de retourner chez eux.

Pourtant, j'aimais leur désordre.

Mademoiselle Blanche tient le dépôt de pain et vend Le Journal d'Alger et La Dépêche quotidienne.

Elle n'ouvre que le haut de sa porte en traînant une jambe arthrosée.

Chaque année elle va à Lourdes.

Lorsqu' j'arrive, alors qu'elle est à table, elle se lave les mains pour me servir, et se les relave après, car "les sous, les Arabes aussi les touchent".

J'apprends le racisme ordinaire, quotidien.

Des colons habitent une ferme un peu isolée ; j'y vais quelquefois.

Madame Danal sort des gâteaux secs d'une boîte de fer, et l'on boit du sirop d'orgeat sur des fauteuils raides et solennels.

Les volets sont clos sur la chaleur, on entend les grillons.

Je suis invitée pour la journée quand leur fille rentre de pension.

J'y vais volontiers au temps de la moisson à cause de la poussière dorée, du bruit de la moissonneuse-batteuse en bois, et des cigognes.

J'ai un peu peur pour revenir, je cours en approchant du cimetière ; passé les cyprès, la route est toute droite, j'aperçois le village, alors je rentre doucement en effeuillant des marguerites et en faisant des poupées de coquelicots.

C'est mal vu d'aller chez les Arabes, je les regarde. Le temps de la connaissance viendra plus tard.

Le maire habite une maison blanche et rose. Son épouse est une petite bonne femme dévote, habillée de mauve et de gris, à la permanente sévère.

Il porte des guêtres, un casque colonial et un ventre important. Il est célèbre par sa liaison avec l'institutrice et ses sorties à Alger avec les danseuses. Il est respecté aussi, à cause de ses bœufs amenés de France. Les plus beaux du village.

Il fait frais dans sa maison, pleine de livres et de tableaux. J'aime bien sa façon très vieille France de m'appeler "Mademoiselle". Quand je suis retournée le voir après l'Indépendance, sa femme était morte. Il vivait avec une gouvernante autrichienne. Il ne fut pas indifférent à mes robes d'été.

Les jours suivants, mes parents se sont installés ; moi, je suis allée à la découverte.

Au fond de la cour, dans une ancienne remise à grains, il y avait une famille arabe.

Les femmes m'ont accueillie près du canoun, je m'y suis sentie bien.

Je les regardais ; partout après, j'ai retrouvé ces gestes qu'elles ont pour pétrir la galette, pour laver le linge, pour bercer un enfant.

Si j'arrivais lorsque la galette cuisait, elle m'offraient un café dans une toute petite tasse blanche. Je m'installais contre le mur en torchis.

La plus vieille surveillait la cuisson, puis prenait la galette, la cassait en deux et me l'offrait dans un torchon noué.

J'aimais le bruit de leurs bracelets, leurs mains tatouées, leurs yeux bordés de khôl, les couvertures de laine où j'allais m'étendre.

Tout cela m'était offert avec en plus la couleur du ciel, le bleu du Bougahouden, l'ocre de la terre et le cri des chacals.

[...]

L'Algérie ou la mort des autres

Virginie Buisson

2000

Folio

96 pages

http://www.amazon.fr/LAlg%C3%A9rie-mort-autres-Virginie-B...

07:00 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algérie, virginie buisson, la mort des autres

mardi, 13 mai 2014

L'Algérie I

Extraits de L'Algérie ou la mort des autres, Virginie Buisson, 2000, Folio :

[...]

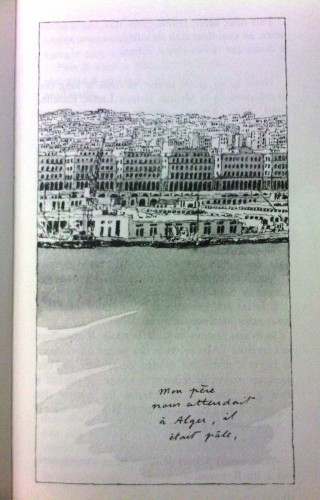

Mon père nous attendait à Alger, il était pâle, défait, comme lorsqu'il est ému ou en colère.

Nous avions beaucoup de bagages et un chat dans un panier d'osier, c'était le chat de Jean-Pierre.

Nous avons fait les courses rue d'Isly. Mon père nous a montré l'hôtel Aletti, la Grande Poste, le début de la Casba et la mosquée-cathédrale.

Puis nous avons rejoint notre taxi, une traction noire. Le chauffeur était du village où nous allions, il disait que là-bas c'était calme.

Nous avons quitté la mer et roulé le long des orangeraies de la Metidja jusqu'à Larba. Ensuite, nous nous sommes engagés entre ravins et montagnes.

Mon père avait sa main posée sur son pistolet. En France, on écoutait les informations ; on entendait souvent : "Des hors-la-loi ont été mis hors de combat." Et on pensait qu'il ne devait plus en rester beaucoup.

Nous avons croisé des convois militaires ; je ne sais plus à quel endroit, j'ai vu un car renversé.

Une automitrailleuse nous a escortés dans les gorges de Sakamodi jusqu'à Tablat.

Il faisait très chaud, mes frères étaient malades, nous nous arrêtions souvent.

Je m'asseyais au bord de la route, le chauffeur m'apprenait l'Algérie, celle des gestes quotidiens : la façon d'ouvrir une orange, de prendre de l'eau dans ses mains, de se laver le visage ; je pensais à mon grand-père, à sa manière de manger des oignons et du pain, ici, c'était de la galette, mais il y avait aussi le partage.

Après quatre heures de route, nous sommes arrivés à Bir-Rabalou.

Le chef de gendarmerie nous a accueillis et nous a appris que des voyageurs européens avaient été égorgés dans un car le matin.

Puis il nous a emmenés dans notre logement : une villa à partager avec deux autres familles de gendarmes.

C'était une maison du début du siècle, au crépi jaune, au carrelage patiné, presque une ferme.

Il y avait une cheminée dans chacune des six pièces. Nous avions : une cuisine qui donnait sur la terrasse et une chambre qui s'ouvrait sur la cour de l'écurie.

Des femmes sont venues parler avec Maman, la nuit tombait, nous avons fait du feu dans la cuisine, on voyait à peine les montagnes, les arbres cachaient les maisons.

Mon père m'a emmenée à l'épicerie, elle était tout en bas du village, signalée par une lampe à pétrole.

Ces hommes emmitouflés de blanc, ces paquets roulés dans un épais papier gris, ces odeurs, tout était neuf.

J'aurais voulu rester seule, respirer et remonter doucement la rue de Bir-Rabalou, mais je commençais sans le savoir l'apprentissage de la liberté surveillée et mon père m'a ramenée à la maison.

Nous avons fait connaissance avec les voisins ; ils nous ont offert l'apéritif. Après, ils sont venus à la maison, mon père avait acheté de l'anisette et des olives à Alger.

En France, nous allions au café quand mon père rencontrait un copain de régiment, mais jamais nous n'avions eu d'apéritif chez nous.

J'aimais bien qu'il y ait du monde à la maison.

[...]

L'Algérie ou la mort des autres

Virginie Buisson

2000

Folio

96 pages

http://www.amazon.fr/LAlg%C3%A9rie-mort-autres-Virginie-B...

07:01 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algérie, virginie buisson, la mort des autres