mardi, 04 février 2014

James and his lovely left hand

http://www.guardian.co.uk/music/musicblog/2013/apr/26/jam...

Master Class by James

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&am...

Son site : > http://www.jamesrhodes.tv/

07:00 Publié dans Musique, Portraits de personnalités | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james rhodes, piano

jeudi, 09 janvier 2014

Théophile Gautier

Théophile Gautier (1811-1872), par Nadar

Extrait de "Théophile Gautier" in Célébrations Nationales 2011, Martine Lavaud et Anne Geisler-Szmulewicz, maîtres de conférence à l'université :

[...]

Pour bien parler de Gautier, il faut régler leurs comptes aux clichés : la froideur parnassienne de celui que l'on nomma le "daguerréotype littéraire", descripteur hors pair dont l'exactitude n'aura eu d'égal que le défaut d'âme et d'idées ; la servilité journalistique ; l'affiliation au Second Empire après le combat flamboyant d'Hernani, dont il fut le capitaine magnifique aux cheveux longs et au gilet rouge, le 24 février 1830 ; la réduction de l'oeuvre narrative à deux récits, Le Roman de la Momie (1857) et Le Capitaine Fracasse (1863), et de l'oeuvre poétique au seul recueil d'Emaux et Camées (1852)...

Quelques chiffres permettent de mesurer l'importance quantitative de l'ardent défenseur du romantisme. L'oeuvre de Théophile Gautier représente 55 volumes de 300-500pages, selon le calibrage des éditions Champion actuellement en chantier, soit près de 3 000 articles parus dans la presse, tous genres confondus : une enquête chiffrée permet même de constater que l'oeuvre poétique de Gautier ne représente que 6,7% de la totalité, l'oeuvre narrative 3,6%, les récits de voyage 7%, tandis que la critique d'art (23,6%) et la critique dramatique (49,4%) ont largement mobilisé la plume d'un familier des salons et des théâtres qui, de 1830 à 1872, a laissé aux historiens futurs de la scène et des beaux-arts un témoignage irremplaçable, dont on commence seulement à découvrir tout le prix. Baudelaire, qui dans sa dédicace des Fleurs du Mal rendait hommage au poète "impeccable", ne s'était pas trompé, mais à vrai dire c'est davantage à l'auteur de La Comédie de la mort, un volume poétique magnifique de 1839, mais où poussent déjà les fleurs nauséabondes de la décadence, qu'il devait songer.

Car Gautier n'est pas ce ciseleur consciencieux et froid auquel les manuels scolaires tendent parfois encore à le réduire en insistant sur sa vocation de peintre manqué : les poésies frénétiques de 1830, écrites par un jeune-France impétueux et tapageur, ami de Petrus Borel et de Gérard de Nerval, l'éloge de la passion païenne et charnelle contre la haine des corps, qui lui fit en 1852 remplacer la catastrophe naturelle du séisme pompéien par une catastrophe culturelle, c'est-à-dire l'apparition du christianisme, dans Arria Marcella, l'ardeur qu'il mit dans la défense des noms de l'art aujourd'hui reconnus mais un temps conspués, son culte du néoplatonisme qui lui fait repousser une conception linéaire de l'histoire au profit d'une association des âmes d'artistes par familles d'esprit... et même cette verve rabelaisienne qui transpire dans les pages du Capitaine Fracasse et motiva pour une bonne part l'entente joviale avec Flaubert, tout concourt à l'éloigner de cette impassibilité marmoréenne dans laquelle on l'a figé. En 1871, lorsqu'il compose quelques mois avant sa mort Tableaux de siège, un volume fascinant où le poète affligé pousse un cri d'indignation face au spectacle des incendies de la Commune, au triomphe de la destruction sur l'"Art", sa capacité de révolte semble intacte.

Gautier fut aussi un arpenteur avide du monde. En proie à la "maladie du bleu", il admira l'Espagne, l'Algérie, la Turquie, l'Italie, parcourut la Suisse et ses montagnes, mais éprouva aussi les beautés de l'Allemagne, les curiosités de l'Angleterre, de la Belgique, qu'il parcourut avec l'un de ses amis les plus chers, Nerval, goûta la blancheur des neiges russes... Gautier, qui n'aimait le catholicisme que pour certaines de ses créations esthétiques, et qui, ayant traversé quatre régimes (la Monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire, la IIIe République), n'eut que faiblement la fibre politique, ne revendiqua sans doute d'autre religion que celle de l'"Art", jugeant que seule une belle idée pouvait modeler, de l'intérieur et, comme par repoussé, une belle forme.

C'est en vertu de cette approche néoplatonicienne du réelle qu'on ne saurait le limiter à la superficialité d'un homme sans idée, dont la vie fut jalonnée de combats passionnés non seulement pour les grandes figures dont il peupla son panthéon personnel : Hugo, Delacroix, Ingres, Shakespeare... ; mais aussi pour les poètes mineurs dont le souci détermine une approche originale et nouvelle de l'histoire littéraire. Car Théophile fut aussi l'auteur des Grotesques (1844), c'est-à-dire l'exhumateur d'écrivains dits secondaires injustement enfouis par les jugements hâtifs de la postérité sous la terre des grands monuments officiels de l'histoire littéraire, et qu'en bon archéologue il entreprend de déterrer, tel ce Villon dont Boileau put dire qu'il était mauvais romancier, parce que, ne l'ayant pas lu, il ignorait qu'il l'ait jamais été, se faisant ainsi le responsable d'une durable erreur judiciaire...

[...] Gautier qui admira Hugo et Musset ne resta pas dans leur ombre, il suivit sa propre voie avec constance. [...] En 1835, son premier roman, Mademoiselle de Maupin, qui fustigeait le bourgeois et son culte de l'utile, fit date dans la bataille romantique. Trente-sept ans plus tard, la mort saisit Gautier alors qu'il écrit l'Histoire du romantisme, en plein récit de la bataille d'Hernani. Ce simple fait dit assez l'idée fixe qui détermina une existence remplie par la passion de l'art.

> A consulter également :

http://fichtre.hautetfort.com/archive/2013/05/02/theophil...

Célébrations Nationales 2011

Ministère de la Culture et de la Communication

Direction Générale des patrimoines

Archives de France

2010

296 pages

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-cultur...

07:00 Publié dans Ecrits, Littérature, Photographie, Portraits de personnalités | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 27 décembre 2013

Doisneau

Robert Doisneau, autoportrait

Extrait de "Robert Doiseau" in Commémorations Nationales 2012, Jean-François Chevrier, historien et critique d'art, professeur à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris :

Avec une apparente désinvolture, Doisneau a porté à sa perfection l’ambiguïté de la photographie. Cette ambiguïté est historique, elle définit une technique d’enregistrement visuel qui, depuis son invention, a été utilisée pour produire de l’information et fabriquer des images, comme procédé d’illustration et moyen d’expression ; un accessoire rituel (dans les cérémonies privées ou publiques), un outil de la mémoire, un auxiliaire des beaux-arts, un support documentaire du récit, oral ou écrit. À l’exception du « charme » (érotique) et du reportage de guerre, Doisneau a pratiqué tous les genres de l’illustration, il a rempli toutes les cases du métier, de la photographie industrielle (depuis un premier emploi chez Renault) jusqu’à la publicité, en passant par le portrait de célébrités, le reportage touristique, le pittoresque urbain, et même la mode, qui fut sans doute pour lui l’expérience la plus exotique.

Mais cette pratique tout-terrain n’était pas celle d’un Protée ou d’un démiurge ; Doisneau a toujours présenté l’aspect modeste du bricoleur, qui joue avec les règles et les trucs d’un métier, sans prétendre refaire le monde ou en imposer une vision personnelle. Pour lui, l’image, dans ses multiples fonctions ou applications artisanales, constituait un domaine d’expérience, plus vaste que toute forme d’expression subjective. Il l’imaginait comme un terrain de jeux. Le jeu était pour lui une manière de composer avec des normes ou des conventions, autant qu’un exercice de liberté.

En même temps, il s’était donné très tôt, dès les années 1930, un terrain d’enquête privilégié : la vie du Paris populaire, la banlieue, où il vivait lui-même, et, par extension, l’inépuisable créativité des comportements humains dans l’environnement de la vie quotidienne. Il avait commencé en effet à faire des images pour fixer le « décor » où il était né. Il dit : « Mon enfance, c’était les terrains vagues. J’ai commencé à faire des photographies pour inscrire ce que je voyais tous les jours. Je pensais que cette banlieue foutait le camp, que c’était provisoire. Devant la maison, quand j’étais gosse, il y avait un arbre mort que j’essayais de dessiner. Mes premières photos répondent au même besoin. »

Plutôt que d’enregistrement, il parlait d’inscription. Photographier, prendre une image, c’était pour lui « inscrire » : une activité, donc, proche de l’écriture, mais en prise directe sur l’aspect des êtres et de l’environnement révélé par la lumière ; une forme de tracé consubstantiel aux choses. Sa plus grande joie était de saisir ces instants miraculeux, euphoriques, où les deux éléments essentiels de la composition picturale, la figure (le personnage) et le lieu (le paysage, le décor), semblent participer d’un tracé unique, unitaire, et durable. Ces moments d’illumination, dans un monde souvent sinistre, correspondent mal à la légende de l’humoriste bienveillant et du chroniqueur attendri associée encore trop souvent au nom de Doisneau.

Devenu une personnalité en vue, très apprécié des médias, il racontait des histoires, il jouait son propre personnage, il amusait son auditoire. Mais le ressort de son œuvre était une expérience plus grave. Blaise Cendrars l’avait révélé en choisissant et en rassemblant les images de La Banlieue de Paris (1949). Ce premier livre, petit bloc compact, d’une poésie rude, contrastée, sans afféteries, est aujourd’hui considéré à juste titre comme un des monuments de l’édition photographique.

Dans son deuxième livre, Instantanés de Paris (1955), il résuma son parcours, avec l’ironie (sur lui-même) et le sens de la formule qui le caractérisent : « J’ai voulu successivement : reproduire fidèlement l’épiderme des objets ; découvrir les trésors cachés sur lesquels on marche tous les jours ; couper le temps en lamelles fines ; fréquenter les phénomènes ; chercher ce qui rend certaines images attachantes. » À vrai dire, la dernière étape correspond plus à une priorité qu’à un aboutissement chronologique. À travers la diversité de ses travaux de commande et des enquêtes menées par intérêt personnel (à côté ou en marge des commandes), il n’a cessé d’interroger le ressort de l’émotion photographique. L’expression familière « images attachantes » est un trait de pudeur, un euphémisme, le refus du jargon de la critique d’art. Quand il allait à l’essentiel, Doisneau écartait les règles et les recettes ; sa critique n’est pas méprisante, car il respectait les contraintes du métier, mais il dénonçait les maniérismes d’auteur autant que les images à effet et les clins d’œil. Il pensait que l’émotion durable transmise par une image transcende la qualité plastique et l’efficacité rhétorique, c’est-à-dire les critères en vigueur dans la tradition des beaux-arts et dans le domaine du reportage. Cette conviction lui permit de réinventer, à son usage, dans un contexte assez éloigné des cénacles littéraires, ce que les surréalistes nommaient « document poétique ». Après Cendrars, son complice le plus prestigieux, Jacques Prévert, avec qui et pour qui il réalisa de nombreuses images, était un transfuge du surréalisme.

En 1957, Prévert lança d’ailleurs la formule qui résume le critère de l’émotion opposé à la performance plastique ou rhétorique : « C’est toujours à l’imparfait de l’objectif qu’il conjugue le verbe photographier. » La formule condense tout ce qui fait l’art de Doisneau : l’ouverture de l’image et la fausse objectivité (ou l’objectivité transformée par le lyrisme), le caractère éphémère de la chronique mise à distance, projetée dans la durée. Doisneau aimait se définir comme « un faux témoin ». C’était sa façon d’alléger l’image et de s’exempter du service de l’information comme de toute obligation de mémoire, alors qu’il ne cessait de travailler pour l’un et pour l’autre. Comme le grand artiste clandestin que fut Eugène Atget, qu’il admirait, il fut inévitablement rejoint par l’Histoire ; il est devenu lui-même un personnage historique. Cette consécration tient essentiellement à une œuvre, à un corpus d’images publiées ou archivées. Mais l’idée de « faux témoin » induit un imaginaire distinct de l’histoire monumentale. Quand il se sentait tenu de définir le ressort ou le mobile de son activité de photographe, Doisneau parlait du décor de son enfance ; il dit aussi : « Dans le fond, ce que je cherche à prouver, grâce à ce que l’on croit être la qualité primordiale de la photographie, le constat d’huissier, c’est que le monde dans lequel je voudrais vivre existe un peu, qu’il existe vraiment. »

A consulter également :

> http://www.robert-doisneau.com/fr/portfolio/

Célébrations Nationales 2012

Ministère de la Culture et de la Communication

Direction Générale des patrimoines

Archives de France

2011

298 pages

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-nationales/recueil-2012/

07:00 Publié dans Photographie, Portraits de personnalités | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert doisneau

jeudi, 26 décembre 2013

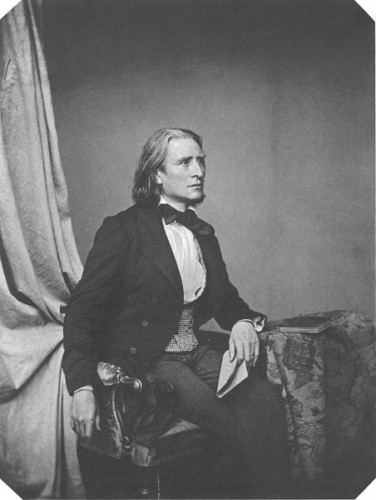

Franz Liszt

Franz Liszt (1811-1886)

Extrait de "Franz Liszt" in Célébrations Nationales 2011, Emmanuel Reibel, maître de conférence à l'université :

Liszt et la France : l'histoire d'une adoption réciproque. Hongrois de naissance, européen de coeur, le plus célèbre des pianistes-compositeurs romantiques noua avec notre pays plusieurs décennies de relations fécondes.

Cet attachement s'explique par l'admiration de Liszt pour la culture française, par son affection pour le pays qui le forma et le fit éclore comme artiste, par la fascination, enfin, qu'exerça sur lui la capitale : "Paris est aujourd'hui le centre intellectuel du monde, écrivit-il en 1837 : Paris impose à l'Europe attardée ses révolutions et ses modes ; Paris est le Panthéon des vivants, le temps où l'homme devient dieu pour un siècle ou pour une heure, le foyer brûlant qui éclaire et consume toute renommée." Comment Paris n'eût-elle point adulé semblable thuriféraire ?

Arrivé à l'âge de douze ans en France, en 1823, Liszt y résida pendant treize années. Paris resta encore son point d'attache principal jusqu'en 1844, durant toute la période où il sillonna l'Europe en virtuose. L'Académie royale de musique lui avait aussitôt ouvert ses portes pour qu'il puisse y faire représenter son opéra Don Sanche - adoubement hors du commun pour un jeune garçon.

Et si le Conservatoire n'accepta point parmi ses élèves celui qui devint le "lion du piano", les salons s'entichèrent rapidement du "nouveau Mozart" puis du flamboyant dandy dont la seule apparition faisait frémir.

Dans l'ordre du goût, des manières, de la culture, de la politique ou de la spiritualité, Liszt apprit tout de la France ; à rebours, notre capital l'aima sans réserve : elle se mira dans l'image séductrice et théâtrale qu'il ne cessa de lui renvoyer. Porte-flamme du romantisme musical français, au même titre que Berlioz, il côtoya tous les principaux artistes et intellectuels de la monarchie de Juillet : Lamartine, Balzac, Dumas, George Sand, Ingres, Delacroix ou Gustave Doré. Son admiration pour Hugo fut sans borne : "Quand j'ai passé quelques heures avec Victor Hugo, écrivit-il, je sens une foule d'ambitions sourdes remuer au fond de mon coeur."

Son intérêt pour le socialisme utopique et sa fréquentation de Lamennais l'amenèrent de surcroît à défendre la conception d'un art engagé, au service du peuple, mais sans concession par rapport à son idéal visionnaire.

Durant cette période décisive qui mua l'enfant virtuose en artiste accompli, Liszt oublia son allemand maternel et se francisa totalement, au point de confession sa "passion chauvine pour Paris". Par la suite, sa langue privilégiée fut toujours la nôtre. Avec ses correspondants français, comme avec sa seconde compagne et secrétaire, la Polonaise Carolyne von Sayn-Wittgenstein, ou encore avec le grand-duc Carl Alexander von Sachsen-Weimar, Liszt parla et écrivit notre langue.

Même engagé dans une carrière profondément européenne, qui l'amena à partager sa vie entre Weimar, Rome et Budapest, il garda des attaches très concrètes avec la France. Il ne cessa d'y revenir pour rejoindre ses trois enfants, français, nés de Marie d'Agoult, et devint sous le Second Empire l'une des personnalités artistiques les plus recherchées de Paris : le nouveau franciscain compositeur et chef d'orchestre possédait alors une aura tout aussi magnétique que l'ancien pianiste séducteur.

Ami d'Emile Ollivier dont il fut le beau-père, il côtoya également Napoléon III. Après avoir été en 1853 l'ambassadeur privé de l'empereur auprès de la cour de Weimar pour une affaire artistique, il écrivait à un proche de ce dernier ; "Les liens de reconnaissance qui m'unissent à la France sont d'une nature d'autant plus précieuse pour moi, que vos paroles me persuadent encore qu'on veut bien s'y souvenir qu'elle m'avait adopté en quelque sorte".

Quelques années plus tard, à l'empereur qui lui confia "Par moments, il me semble que j'ai un siècle", il répondit "- Sire, vous êtes le siècle !" Par ces mots se lisent à la fois la connivence de Liszt avec un homme nourri à la même mamelle du socialisme utopique, et son admiration pour le Paris impérial, qu'il préférait sans ambiguïté à l'Allemagne de Bismarck.

Des pans entiers de son oeuvre témoignent d'un réel attachement à la France : ses mélodies françaises, bien sûr, dont huit sur des vers de Hugo ; des pièces comme Lyon, hommage à la révolte des canuts en 1832 ; mais également plusieurs recueils pianistiques (ses Fleurs mélodiques des Alpes, hymne à la musique pittoresque de nos montagnes, ses Harmonies poétiques et religieuses, inspirées de Lamartine, ses Consolations, d'après Sainte-Beuve) ; des poèmes symphoniques enfin (Ce qu'on entend sur la montagne et Mazeppa, sous le signe de Hugo, ou encore Les Préludes hantés par Lamartine).

Liszt contribua encore à diffuser et à populariser la musique française à travers ses multiples transcriptions d'oeuvres de Berlioz, Auber, Halévy ou Gounod : en tant que pianiste ou chef d'orchestre, ce musicien généreux fut l'inlassable défenseur de leur musique.

En retour, il reçut de précieux témoignages d'admiration et de reconnaissance : Balzac le mit en scène dans Béatrix ou les Amours forcées, Berlioz lui dédia sa Damnation de Faust et Baudelaire son magnifique poème Le Thyrse, métaphore incandescente du génie.

Elu membre correspondant de l'Académie des beaux-arts de Paris en 1881, il fut décoré du grade de commandeur de la Légion d'honneur ; peu après avoir été immortalisé par Nadar, il fut fêté en 1886, l'année de sa mort, au Trocadéro comme à l'Elysée.

Par Nadar

> A consulter également :

Célébrations Nationales 2011

Ministère de la Culture et de la Communication

Direction Générale des patrimoines

Archives de France

2010

296 pages

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-cultur...

07:00 Publié dans Musique, Photographie, Portraits de personnalités | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 18 décembre 2013

L'hystérie vengeresse

Crédits photographiques Victoria Elmgren

Extrait de "Richard Strauss, Elektra", Michel Fleury, in Cadences, l'actualité des concerts et de l'Opéra, n°267 octobre 2013 :

Elektra a installé le génie protéiforme de Richard Strauss aux avant-postes de la modernité : le musicien n'est jamais allé plus loin en matière d'audaces orchestrales, harmoniques ou vocales et de violences scéniques. Cette pièce noire et fantastique, qui place le drame de Sophocle dans une perspective expressionniste, renouvelle la sombre splendeur du mythe sans rien lui faire perdre de sa portée universelle.

[...]

Après l'hystérie érotique de Salomé, l'hystérie de la haine vengeresse : la fille d'Agamemnon, Elektre, veut venger son père, tué par sa mère Clytemnestre et l'amant de cette dernière, Egiste. Sa sœur Chrysothémis, sans ressort et d'un utilitarisme craintif, refuse de l'aider. Lors d'une violente confrontation avec sa mère en quête d'un sacrifice à offrir aux dieux pour qu'ils mettent un terme aux cauchemars qui la tourmentent, Elektre lui annonce sa mort imminente : c'est elle qui doit être sacrifiée... Apprenant le retour d'Oreste depuis longtemps exilé, elle communie avec lui dans la haine, et lui confie la tâche sacrée qu'elle s'apprêtait à remplir elle-même. Soulevée d'extase et de plaisir par les cris d'agonie de Clytemnestre et d'Egiste qui viennent de l'intérieur du palais, elle se lance dans une danse de mort et de haine éperdue, pour bientôt s'abattre, épuisée à mort. La musique de Strauss donne des ailes au texte de Hofmannsthal, dans lequel l'héroïne reste un personnage de théâtre à cause de la précision inévitable et convenue des mots. La musique en fait un symbole, entité de vengeance sanguinaire trouvant l'accomplissement et l'extase dans l'assouvissement de son projet, et la danse de mort finale possède la dimension sacrée d'une invocation.

Photo recadrée et retouchée à partir de l'original par Jana Hobeika

Crédits photographiques de l'original Victoria Elmgren

De son propre aveu, Strauss n'a jamais été "plus loin". Tout d'abord sur le plan de l'orchestration. L'orchestre d'Elektra est la formation la plus immense qu'il ait jamais utilisée, et il en use avec une virtuosité insurpassée dans son œuvre entière : les traits fulgurants des bois confèrent un caractère irrésistible d'hallucination et de cauchemar à la terreur de Clytemnestre, et cette intensité instrumentale communique à l'auditeur l'hystérie finale de l'héroïne d'une manière presque physique. Ce réalisme psychologique confinant à l'expressionnisme résulte également d'audaces harmoniques sans égales chez Strauss. Coexistence majeur-mineur, polytonalité, acides dissonances, et même atonalité, concourent à une atmosphère sombre et fantastique voisine des œuvres contemporaines de Schönberg (Erwartung, Die glückliche Hand, Cinq pièces pour orchestre op.16). Le rapprochement est d'autant plus justifié qu'en matière vocale, Elektra cultive une ligne anguleuse et tourmentée proche du Sprechgesang. Ces techniques d'écriture très avancées placent le texte de Hofmannsthal dans la perspective viennoise expressionniste du début du XXe siècle. Elles résultent des nécessités expressives plus que de la recherche d'un nouveau mode de penser musical comme chez Schönberg. L'auteur ne persévérera d'ailleurs pas dans cette voie : le succès mitigé d'Elektra au moment de sa création a sans doute contribué au virage à 180 degrés ; aux pièces noires succèderont les pièces roses (Chevalier à la rose, Ariane à Naxos) qui prolongeront la collaboration avec Hofmannsthal, cette fois dans une veine plus conforme à la nature réelle de l'écrivain, et souscriront sans réserve au plaisir de la belle mélodie et de la sensualité harmonique et orchestrale (le célèbre "style viennois" alors cultivé par Josef Marx, Franz Schreker et Franz Schmidt).

Crédits photographiques Victoria Elmgren

Cet hédonisme atavique de Strauss, Elektra ne l'avait pas totalement répudié : l'admirable scène de la reconnaissance d'Oreste par sa sœur instaure un salutaire contraste avec les tensions et les stridences du reste de la partition. C'est un point de lumière et de détente : doucement, tendrement, Oreste révèle son identité sur une musique d'une beauté éclatante et grave, toute de simplicité, de grandeur et d'euphorie. Cette antithèse dialectique entre l'ombre (folie, sang et nuit) et la lumière (amour, douceur) est matérialisée par l'opposition entre le langage d'avant-garde et celui de la tradition symphonique viennoise. C'est "l’œil de l'ouragan" précédant le déferlement d'hystérie final : la béatitude de l'accord parfait alterne avec une musique joyeuse et spontanée fleurant bon le terroir bavarois pour exprimer la joie et la tendresse des retrouvailles, et introduisant au cœur du drame sanglant la promesse des effusions à venir, celles du Chevalier et d'Ariane. On peut aussi y voir le symbole d'une autre reconnaissance, celle de Strauss et de Hofmannsthal, dont les deux génies complémentaires se conjugueront pour atteindre la vérité humaine au travers de splendides allégories acquérant une portée universelle par la distanciation des lieux et des temps.

Il reste qu'avec Elektra, Strauss participe à l'irruption de la violence et d'une certaine barbarie dans la musique occidentale à la veille de la guerre de 1914 : ses excès, qui n'ont rien à envier à ceux de Prokofiev, Bartok ou Stravinski, déploient la massivité vigoureuse, rude et primitive d'une force de la nature, à l'opposé de l'horreur faisandée et raffinée cultivée à la même époque par Schönberg. Ainsi, au plus profond du cauchemar et de l'horreur expressionnistes, Strauss, avec sa santé et sa vigueur proverbiales, reste-t-il du côté "guerrier" et dionysiaque de Sparte, aux antipodes de la conception "artiste" et apollonienne d'Athènes.

Richard Strauss (1864-1949)

07:00 Publié dans Musique, Photographie, Portraits de personnalités | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : strauss, richard strass, elektra

mardi, 17 décembre 2013

Claude Debussy

Claude Debussy au piano dans la propriété d’Ernest Chausson à Luzancy, août 1893

Photographie prise par un anonyme - Paris, musée d’Orsay

© Musée d’Orsay, Dist. RMN / Patrice Schmidt

Source : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-cultur...

Extrait de "Claude Debussy" in Commémorations Nationales 2012, Philippe Cassard, pianiste-concertiste, producteur à France-Musique :

Il ne sera pas fait grief à Claude Debussy d'avoir cherché les honneurs ou brigué tel poste officiel comme tant d'artistes de sa génération en quête de reconnaissance institutionnelle. Le Prix de Rome décroché en 1884, et la Légion d'honneur obtenue en 1903 dans la foulée du triomphe de Pelléas et Mélisande n'ont détourné en rien Debussy de tracer sa route singulière avec une détermination teintée d'orgueil et de lucidité sur le monde environnant.

Aux côtés de Stravinsky (dont il était l'ami) et de Webern, il apparaît comme une des figures majeures de la modernité au XXe siècle. Pour autant, le lyrisme, l'humour et l'exubérance rythmique se sont chez lui toujours conjugués merveilleusement avec le langage harmonique le plus novateur et à cette magie sonore immédiatement identifiable.

Les années d'apprentissage apparaissent comme un vaste laboratoire : si celles passées au Conservatoire ne sont guère couronnées de succès et briment plutôt la fantaisie du jeune Claude-Achille, sa curiosité d'esprit - un trait dominant de sa personnalité - est favorisée par ses rencontres hors Conservatoire : celle avec Mme Mauté de Fleurville, disciple de Chopin, qui inculque à l'adolescent un jeu chanté, au fond du clavier et une vénération pour le compositeur des Mazurkas qui rejaillira dans l'écriture pianistique du futur auteur des Images et des Estampes ; rencontre avec Nadejda von Meck, protectrice de Tchaikovsky, dont Debussy déchiffrera les symphonies et les ballets avant de découvrir la musique de Moussorgsky.

Deux voyages à Bayreuth à la fin des années 80, et c'est la plongée dans l'univers de Richard Wagner, d'abord porté aux nues puis analysé avec un recul qui permettra à Debussy d'échapper à l'emprise wagnérienne, tout à la fois musicale et intellectuelle, sur la quasi-totalité des compositeurs européens.

Ajoutons la connaissance approfondie qu'il acquiert des maîtres anciens - Palestrina, Bach, Rameau, Couperin -, son goût prononcé pour la peinture - Turner et Whistler au-dessus de tout - et la poésie - Baudelaire et Verlaine -, qu'il met très tôt en musique. Ses amis parmi lesquels Ernest Chausson, Eric Satie, André Messager (le chef d'orchestre qui créera Pelléas et Mélisande), Pierre Louÿs (dont les Chansons de Bilitis deviennent de sensuelles mélodies en 1897) comptent aussi dans son développement artistique.

A trente ans, Debussy possède armes et bagages pour lancer une véritable "révolution de velours" qui atomise tous les genres passés au crible de son intelligence, de ses recherches et de sa sensibilité : la voix, le piano, l'orchestre, l'opéra.

Accompagnant le mouvement symboliste, il témoigne de son admiration pour Mallarmé dans le Prélude à l'après-midi d'un faune (1894), coup de tonnerre dans un ciel français arc-bouté sur les procédés wagnériens et l'emphase franckiste. Mallarmé écrivit à Debussy que la musique allait "bien plus loin, vraiment, dans la nostalgie et dans la lumière, avec finesse, avec malaise, avec richesse". Dans la même veine, les dix ans d'un travail acharné sur Pelléas et Mélisande (1902), inspiré de la pièce de Maurice Maeterlinck, sonnent la fin de l'académisme des auteurs lyriques de l'époque : "Le besoin de basse beauté et d'art imbécile dont tant de gens se réclament" écrit Debussy à propos de Louise de Gustave Charpentier... Les parties chantées servent au plus près la prosodie de la langue française, ne contiennent que très peu d'airs tels qu'ils étaient habituellement attendus, et privilégient la compréhension du texte - nouveautés qui ont heurté le public de l'époque. Si le lyrisme est présent dans les duos d'amour de Pelléas et Mélisande, tout aspect déclamatoire lui est refusé. On retrouvera ce goût pour la langue française et les poètes anciens dans les cycles de Mélodies écrits à partir de 1900 : Trois Chansons de France (Charles d'Orléans et Tristan Lhermite, 1904), Trois Ballades de François Villon (1910).

A partir du succès de Pelléas et Mélisande,qui franchit bientôt les frontières, Debussy va renouveler de fond en comble le traitement de l'orchestre avec La Mer (1905) et Ibéria (1908). "Debussy a réellement inventé un procédé dans lequel les notions mêmes d'exposition et de développement coexistent dans un jaillissement ininterrompu, qui permet à l'oeuvre de se propulser en quelque sorte par elle-même, sans le secours d'un modèle préétabli." (Jean Barraqué).

Parallèlement, ses recherches sur le piano aboutissent à une floraison de chefs-d'oeuvre : Estampes (1903), les deux cahiers d'Images (1904-07), Children's Corner (1908), les deux livres de Préludes (1910-12). Debussy tourne le dos aux sonates et autres pièces de genre en vogue pour se concentrer sur le son, sa matière, sa vibration, le silence qui précède ou en découle, l'atmosphère d'un paysage, la restitution poétique d'un souvenir. L'ellipse, la suggestion, le flottement, l'étagement voluptueux des plans sonores sont mis en espace avec une précision d'écriture qui interdit tout flou "pseudo-impressionniste" dans l'exécution... Cependant, l'humour pince-sans-rire, la verve instrumentale et rythmique, l'art de la cantilène sont également célébrés.

Le Martyre de Saint-Sébastien, mystère en cinq actes sur un livret de D'Annunzio (1911), créé par la danseuse Ida Rubinstein, alterne des pages inspirées et d'autres plus archaïsantes, écrites dans le style des polyphonistes de la Renaissance. Jeux, ballet dansé par Nijinski (1913) et les Douze Etudes pour piano (1915) figurent parmi les oeuvres les plus visionnaires de Debussy, celles qui vont marquer tout le XXe siècle, les Bela Bartok, Pierre Boulez, Maurice Ohana, Benjamin Britten, mais aussi Bill Evans et Miles Davis.

Les dernières années sont doublement marquées par un cancer qui mine Debussy et par la déclaration de guerre. Férocement anti-allemand (mais délivrant un message pacifiste dans son ballet pour enfants La Boîte à joujoux de 1913), Debussy revendique sa qualité de "Musicien Français" jusque dans ses ultimes partitions, les trois Sonates pour divers instruments qu'il parvient à composer (violoncelle et piano puis flûte, alto et harpe en 1915, violon et piano en 1917).

Source : http://renaudfavier.com/2012/12/27/2013-4-ou-5-jours-temp...

La vie affective de Claude Debussy a été tumultueuse. A peine sorti de l'adolescence, il fait une cour effrénée à Marie Vasnier, femme mariée à l'un de ses premiers protecteurs, par ailleurs soprano amateur à qui le jeune compositeur dédie plusieurs dizaines de mélodies... On lui connaît des liaisons avec la fille du peintre Alfred Stevens, Catherine, et la cantatrice Thérèse Roger. Après huit ans passés avec une jeune femme d'origine modeste, Gaby Dupont, il vit avec Lilly Texier une relation de cinq ans qui se conclut, en 1904, par une tentative de suicide de cette dernière et un énorme scandale dans le monde musical parisien. Debussy voit s'éloigner de nombreux amis. Il épouse Emma Bardac, naguère égérie de Gabriel Fauré, puis première femme du banquier Sigismond Bardac. Ils ont une fille en 1905, Claude-Emma, bientôt rebaptisée Chouchou, pour qui son père écrira les ravissants Children's Corner en 1908.

Source : http://kids.britannica.com/comptons/art-157656/Claude-Deb...

Célébrations Nationales 2012

Ministère de la Culture et de la Communication

Direction Générale des patrimoines

Archives de France

2011

298 pages

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-nationales/recueil-2012/

07:00 Publié dans Musique, Photographie, Portraits de personnalités | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude debussy

lundi, 16 décembre 2013

Olive Ann ALCORN

07:00 Publié dans Photographie, Portraits de personnalités | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olive ann alcorn, chaplin